Presentación

El libro de la vida

—Noviembre 10 de 2011—

* * *

Juan José Hoyos Naranjo (Medellín, 1953), escritor y periodista egresado de la Universidad de Antioquia, es considerado como uno de los grandes cronistas de nuestra época. Fue corresponsal y enviado especial del periódico El Tiempo, fue director y editor de la Revista Universidad de Antioquia y es columnista del periódico El Colombiano, donde aparecieron publicadas algunas de las crónicas de “El libro de la vida”. Participó como escritor invitado en el Internacional Writing Program de la Universidad de Iowa (Estados Unidos) y trabajó como profesor de periodismo en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia durante más de veinticinco años.

Ha publicado las novelas “Tuyo es mi corazón” (1984) y “El cielo que perdimos” (1990), y los libros de crónicas y reportajes “Sentir que es un soplo la vida” (1994), “Un pionero del reportaje en Colombia: Francisco de Paula Muñoz y el crimen del Aguacatal” (2002), “El oro y la sangre” (1994 y 2005), con el cual ganó el Premio Nacional de Periodismo Germán Arciniegas, y “Viendo caer las flores de los guayacanes” (2006). También es autor del libro “Escribiendo historias: el arte y el oficio de narrar en el periodismo” (2003). En 2010 publicó “La pasión de contar – El periodismo narrativo en Colombia 1638-2000”, libro que contiene una profunda investigación sobre el periodismo narrativo en nuestro país y una selección de textos de más de cien autores.

Presentación del autor

por Patricia Nieto

* * *

Hay una envidiable transparencia en la escritura de Hoyos. Algo genuino y tranquilo, ajeno a toda rimbombancia, a toda afectación, y sin embargo nada frágil. Porque la sencillez parece aquí un puerto de llegada y no una bandera intencional de partida.

Cada uno de los ensayos reunidos en este libro habla de una vida dedicada a la lectura, pero una que se pregunta constantemente por su propio sentido. Como quien nunca ha sido tentado por las tontas dicotomías entre vida y literatura, Hoyos pasea con la misma tranquilidad, con la misma intención en la mirada por las calles de su barrio de Medellín y por las páginas de un cuento de Chejov.

Con su carné de lector de la Biblioteca Pública Piloto, antes de cumplir los diez años, Hoyos parece haber pasado su infancia y su adolescencia entre libros. Parece haber dormido entre páginas antes que entre sábanas. Fue el niño que, para asombro de su madre, optó por los molinos de viento del Quijote antes que por el viento que elevaba las cometas de sus amigos en la calle. Y Hoyos el hombre que sabe que no hay mejor conversación que aquella que nos proporcionan los buenos libros.

Marianne Ponsford

* * *

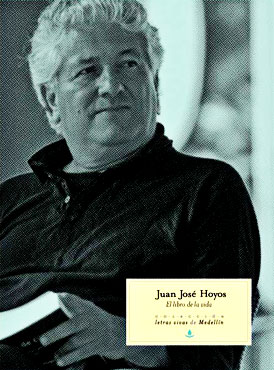

Juan José Hoyos Naranjo

Foto revista Semana

* * *

Historia de un diccionario

Por Juan José Hoyos

Es media noche. La luz amarilla de la lámpara todavía está encendida. Puedo verla desde mi cama por el resplandor que se desprende de la pared de enfrente y atraviesa la cortina de gasa que separa su cuarto del mío. En la casa, todos duermen desde hace rato. Menos él. Menos su hijo. ¿Qué hace? Me levanto sin hacer ruido. Lo miro. La tela blanca, con su trama, desdibuja un poco las líneas de su cara, pero aun así, desde la penumbra, mis ojos pueden verlo. Tiene en sus manos un libro. Mi madre yace a su lado, hundida por completo en el sueño. Lo veo pasar las hojas embebido en la tarea de descifrar una tras otra las palabras. Mientras tanto, mi mente de niño se llena de preguntas acerca del misterio que él sostiene en sus manos. ¿Qué le dicen, en silencio, esas hojas? ¿Qué historia lee con tanta pasión?

Nunca me atreví a preguntárselo, pero unos días más tarde él mismo, sin hablar demasiado, comenzó a darme algunas de las respuestas. Abrió un armario que permanecía cerrado en una esquina del cuarto y sacó algunos libros. La mayoría eran muy viejos. Casi todos tenían manchas que los hacían ver como si hubieran sido rescatados del agua en algún naufragio. Mis ojos de niño se detuvieron en el más grande de todos, que también era el más viejo. Había perdido una de las tapas y una que otra hoja porque la tela del lomo se estaba deshaciendo. La única tapa que aún lo protegía tenía un color indefinible, producto de las calamidades de los viajes, de pueblo en pueblo, guardado en las alforjas de las mulas. Mi padre lo puso en mis manos. Casi no puedo sostenerlo. Me dijo que era un diccionario. Su padre era maestro de escuela en un pueblo lejano, y lo había heredado del abuelo. Después de su muerte, el diccionario había pasado a manos de mi padre como única herencia.

Todavía recuerdo el olor a polvo y a humedad que se desprendía de sus hojas cuando yo las repasaba, maravillado, por las tardes, a mi regreso de la escuela. Pasaba horas enteras, tirado en el piso, contemplando los grabados. Era un Larousse ilustrado de comienzos de siglo.

Con el paso de los días, el libro, para mí, alcanzó un valor extraño. Era la época en que yo le preguntaba a mi padre por todas las cosas del mundo. Él respondía casi todas mis preguntas con una sonrisa en los labios. Y yo me preguntaba, asombrado: ¿dónde pudo él aprender tantas cosas? El secreto comenzó a revelarse el día en que después de escuchar una de mis cincuenta o cien preguntas, se levantó de la cama, abrió el armario y tomó en sus manos el diccionario. Para entonces, mi padre ya tenía la sabiduría del hombre viejo que está seguro de que si sale derrotado en una batalla de esas, con un niño, sus ilusiones se destrozan.

Cuando por fin aprendí a leer, las primeras lecturas alucinantes que recuerdo fueron las de ese libro que, aun así, descuadernado, parecía contener todas las respuestas a todas las preguntas. Con ellas empecé a descubrir el mundo. Sus páginas amarillentas se volvieron compañeras inseparables de mis tardes y me abrieron poco a poco las puertas del pasado, de la vida, las puertas de otros libros. Digo esto y recuerdo de inmediato el día en que empecé a leer Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Don Miguel de Cervantes. Tenía once, doce años y acababan de empezar las vacaciones escolares de mitad de año. Durante dos semanas, estuve encerrado en uno de los cuartos de mi casa, maravillado con las locuras de Don Quijote, ese hombre al que las novelas de caballería le “sorbieron” el seso. Mientras tanto mis amigos elevaban cometas en una manga del barrio. Mi madre, preocupada con mi encierro, tocaba la puerta del cuarto y me decía: “Mijo, no lea más que se va a enloquecer…”. Yo preferí no hacerle caso. Y durante esos días, el diccionario estuvo a mi lado como un amigo silencioso, inseparable, y me ayudó a resolver todos los misterios de las palabras con las que deliraba Don Quijote. Cuando salí de aquel lugar, hasta la luz del sol tenía para mí otro color. No podía ser el mismo después de andar tantos días por los campos de Castilla velando las armas con Don Quijote, durmiendo en posadas miserables con olor a establo, peleando con molinos de viento y recibiendo en las costillas las palizas de los pastores.

Bastaron pocos días para darme cuenta de los estragos causados por el libro. Tal como lo había pronosticado mi madre, y como le sucedió a Don Quijote, empecé a confundir un poco la realidad con las cosas que imaginaba. Me lo hicieron notar mis maestros, en la escuela pública, cuando me sorprendían extraviado, con mi mente a miles de kilómetros del salón donde ellos se esforzaban por explicar los complicados mecanismos de la raíz cuadrada.

Para acabar de empeorar las cosas, me dediqué a leer novelas. Desde entonces, descubrí que en esas hojas que recorrían mis ojos existía un mundo maravilloso, que parecía un sueño pero que al mismo tiempo encerraba una verdad que nadie podía refutar. Y empecé a soñar con las novelas. Y crecí educándome con ellas y con sus amigos, los diccionarios. Ahí aprendí geografía, historia, ortografía. Ahí aprendí de la vida y del amor.

Mientras tanto, a medida que leía una novela tras otra, y consultaba sus páginas, la tela del lomo seguía deshaciéndose y el diccionario, día a día, iba perdiendo sus hojas, como un árbol. Primero cayeron las hojas de la letra A. Después las de la letra B y C. Luego, la D. El deterioro se detuvo de manera caprichosa en algún lugar, entre la G y la H. Después vino la desgracia. Se perdió hasta la Z. El diccionario desapareció en alguna casa del vecindario, en manos de un muchacho que lo pidió prestado a una de mis hermanas para resolver las preguntas de una tarea escolar. Cuando me enteré de la noticia emprendí una búsqueda casa por casa que sólo terminó cuando me sentí derrotado. Mi hermana olvidó el nombre y la cara del escolar, y el diccionario jamás lo devolvieron. Mi padre se puso muy triste apenas le contaron lo que había sucedido. Desde entonces, hasta el día de su muerte, la pérdida del libro pasó a ser un tema recurrente en sus rabietas, cada vez más escasas.

Unos años más tarde, empecé a trabajar y pude comprar mis primeros libros. Mi padre ya estaba jubilado y esperaba mi llegada con ilusión. Los dos nos sentábamos a destapar los paquetes. Él se quedaba con la mitad de los libros. Cuando acababa de leerlos, yo le entregaba la otra mitad. Poco a poco, nuestra pequeña biblioteca fue creciendo. Hasta que tuvimos que trasladarla a uno de los cuartos de atrás, adonde él se fue a vivir. Allí pasaba los días y las noches, como Don Quijote, leyendo novelas. Mi cuarto quedaba enseguida del suyo y entonces, otra vez, yo podía ver la luz. A veces permanecía encendida hasta la madrugada. Uno tras otro, los libros de la biblioteca fueron pasando por sus ojos. Cuando un libro le gustaba mucho, al día siguiente ni siquiera se levantaba a desayunar. Seguía en la cama, con la pijama aún puesta, leyendo horas y horas, sin salir del cuarto. Cuando acababa una tanda de novelas, volvía a empezar. Esa era la señal silenciosa que me recordaba que hacía tiempo que yo no compraba nuevos libros. Cuando yo llegaba con el paquete, después de escoger con mucho cuidado en una librería de viejo los libros que yo pensaba que le iban a gustar, la cara de él se iluminaba. Enseguida, yo ponía el paquete sobre una mesa y él me ayudaba a destaparlo. Examinaba los libros uno por uno y los iba separando. A veces, sin embargo, se detenía en alguno. Sucedía, sobre todo, con los más viejos, que eran casi siempre novelas del siglo XIX. En especial le gustaban los escritores rusos. Pasaba con esos libros semanas enteras. Recuerdo que a William Shakespeare lo leyó completo en dos o tres ocasiones. Yo trataba de leer a la misma velocidad, siguiéndolo paso a paso por esos vericuetos de miles de páginas, pero a veces me quedaba rezagado a causa de mis deberes en la universidad. Solamente en las vacaciones de fin de año lograba alcanzarlo. Entonces nos sentábamos a conversar. Y hablábamos de Madame Bovary y de Raskolnikoff como si fueran personas vivas que hubiéramos conocido una semana antes. Como si a los dos se nos hubiera contagiado ya para siempre el mal de Don Quijote.

De este modo vivió el resto de sus años, hasta el día en que descubrió que se estaba quedando ciego. Los médicos desecharon la posibilidad de una cirugía porque su corazón y sus pulmones ya no resistían un esfuerzo de esa clase. Por un tiempo, los lentes aplazaron la desgracia. Pero al final, no la pudimos evitar. Desde entonces pasó los últimos días de su vida hundido en un silencio triste, acompañado por la música de una pequeña radiola que se había ganado hacía años, en una rifa.

Y a mí me sucedió algo inesperado. Sin saber por qué, sentí una ansiedad extraña. Él fue tal vez el primero en enterarse: ¡había empezado a escribir! Primero un cuento. Después unos poemas. Luego, una novela. Años más tarde, cuando una editorial aceptó publicar mi primer libro, y lo tuve entre mis manos, ya impreso, corrí a llevárselo. Era domingo. Yo vivía en otra casa, con mi nueva familia, desde hacía algún tiempo. Entré a su cuarto. Él estaba acostado, en pijama, oyendo música. Le di un abrazo y le entregué el libro. Él lo miró asombrado, con una sonrisa. Ya casi no podía ver. Pero en su cara apareció de pronto la misma luz que iluminaba sus ojos cuando yo llegaba con el paquete de libros y los dos nos sentábamos a destaparlo. Recuerdo que me pidió que le leyera en voz alta una o dos páginas. Yo traté de hacerlo lo mejor que pude, a pesar del nudo que sentía en mi garganta. Después, supe que hizo la misma petición a mis hermanas y que pasó varias tardes, acostado, oyéndolas leer mis historias que, de algún modo, también eran sus historias.

En esa época de mi vida, yo ya sabía por boca de mi madre y de algunos familiares, que mi padre había nacido en un pueblo de campesinos, perdido entre las montañas de Antioquia, donde un sacerdote católico había prohibido, bajo pecado mortal, leer novelas. El cura, de tarde en tarde, pasaba por las casas recogiendo libros y luego los quemaba en una hoguera, en las afueras del pueblo. Por las calles de ese pueblo transcurrió la infancia de mi padre. Allí aprendió a tocar guitarra, tiple y bandola y después armonio. Allí aprendió a solfear y a escribir música. Allí conoció a mi madre. Y allí leyó a escondidas los primeros libros, que le regaló su padre.

Dicen que toda escritura es un duelo. Yo vine a comprenderlo después de su muerte. Resulta que con el tiempo volví a recordar el diccionario. Y había noches en las que imaginaba que había logrado recobrarlo… y que ahora lo tenía entre mis manos, como ese día en que él me lo entregó por primera vez. Y que era la herencia que él me había dejado, como su padre. La única.

No sé a ciencia cierta cuándo se apoderó de mí la obsesión de buscarlo. Primero averigüé entre los vecinos. Después visité una por una todas las librerías donde vendían libros de segunda mano. Y pasé la voz entre los amigos de la Universidad de Antioquia que amaban los libros y recorrían palmo a palmo las calles de mi ciudad buscando libros viejos.

De este modo fui a parar al desván de una lujosa casa de un barrio de ricos. La descubrió un amigo bibliómano que había nacido en el mismo pueblo donde nació mi padre. Subimos las escalas poseídos por una agitación extraña. Lo que hallamos arriba nos dejó desconcertados. Parecía un cementerio de libros abandonados. Estaba Shakespeare, en inglés. La primera edición no expurgada del Ulysses, de Joyce, también en inglés. Un Manual de ética militar para oficiales del ejército de Venezuela, escrito por un oficial colombiano a comienzos del siglo. Un ejemplar de La vorágine, de José Eustasio Rivera, impreso en New York, en 1929, bajo la dirección del autor. Parecía la biblioteca de un hombre sabio, que ha viajado por todo el mundo y que ha leído miles y miles de libros. Estaba todo Balzac, todo Tolstoi, Stendhal, Dostoyevski, Emily Brontë, Flaubert, Charles Dickens. Las mismas novelas que había leído con mi padre.

Una hora después, mi amigo me confesó la verdad. La biblioteca pertenecía a un cura católico, que había sido censor oficial de la Iglesia. Un hombre de esos que tienen el poder de conceder a los libros católicos y a los manuales piadosos el “Nihil obstat”. El cura había trabajado como censor, durante muchos años, para un obispo tristemente célebre durante la violencia de los años cincuenta; un obispo que decía en los púlpitos que matar liberales no era pecado. El cura había muerto hacía varios meses. Desde entonces, en ese desván, su biblioteca estaba abandonada. Dos hermanas solteras que lo sobrevivieron, habían descubierto el desván y habían decidido poner en venta todos los libros.

Yo le había oído decir a mi padre que detrás de todo censor siempre hay un hipócrita. Lo comprobé en pocos minutos cuando descubrí debajo de varios libros enormes escritos en francés un arrume de revistas pornográficas alemanas de los años veinte. Las estuve mirando durante un rato. Mientras tanto, pensaba en el cura. En ese momento, sus huesos debían estar removiéndose en alguna tumba.

De pronto, sentí vértigo. A unos pasos estaba el diccionario. Tiré las revistas al suelo y corrí a recogerlo. Parecía vivo cuando lo tomé entre mis manos y abrí sus hojas. Volví a sentir el mismo olor a polvo y humedad. Por un momento sucumbí a la ilusión. Me costó varios minutos recuperar el aire. Cuando volví a mirarlo me di cuenta: era un Larousse del año veintiocho, pero no era el mismo de mi padre. Se hallaba en buen estado. No había perdido las hojas hasta la letra G. Bueno, pero de todos modos era el diccionario. Por eso pagué por él todo el dinero que me pidieron las hermanas del cura. Por eso lo conservo junto a las novelas que leía con mi padre.

Desde entonces, me ayuda a resolver muchas preguntas. Me ayuda a leer nuevas novelas. Y cuando estoy escribiendo, me ayuda a juntar con exactitud las palabras, como si fueran las piezas del mecanismo de un reloj. Y también me ayuda a juntar, como Don Quijote, en un mismo cuarto, en una misma página, fantasía y realidad, miseria e ilusiones. Y de vez en cuando, aunque no busque una palabra, abro sus páginas para mirarlas, para tocarlas, para volver a sentir el mismo olor a polvo.

Fuente:

Hoyos Naranjo, Juan José. El libro de la vida. Sílaba Editores / Alcaldía de Medellín, Secretaría de Cultura Ciudadana, colección Letras vivas de Medellín, 2011, p.p.: 13 – 20.