Presentación

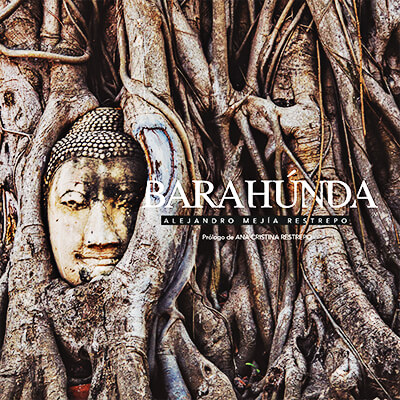

Barahúnda

—Diciembre 11 de 2018—

* * *

Alejandro Mejía Restrepo (Medellín, 1979) es comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nombre frecuente en diversos medios de comunicación del país. Radio, impresos y televisión han sido espacios habituales de su vida laboral. Igualmente escenarios y teatros. Viajero incidental capaz de tomar aviones, dedicar horas de tránsito, derrotar fronteras para llegar a un destino y escuchar una canción. Fotógrafo con propósito. La vida cotidiana es el foco de su mirada, esa forma en la que los otros se convierten en lo que siempre han sido: nosotros. Visita otras culturas distintas de la suya y el lente de su cámara se convierte en espejo.

«Al olvido también se llega por mérito» (2016) es el título de su primer libro. En él plasmó su experiencia de viaje por el sur del continente americano: Argentina, Chile, Perú y Bolivia marcaron un itinerario que tuvo por objeto mirar la vida despacio. Allí se descubrió como cronista de sí mismo y acompañó la evidencia gráfica de su viaje con una colección de nueve relatos de ficción, nacidos de la realidad del trashumante y sus circunstancias.

Es un hombre crítico, incluso a su pesar, que no puede sustraerse del mundo que habita. No se contenta con sentir descontento. Por eso escribe, por eso actúa, por eso no calla, por eso sigue creando y creyendo. Aquí deja una constancia de lo dicho con «Barahúnda», su segundo libro, habitado por una novela corta y la mirada de meses respirando el sudeste asiático. Alejandro Mejía Restrepo camina a pasos largos. Edwin, su perro, lo acompaña.

Presentación a cargo de

Ana Cristina Restrepo

y Juan Mosquera.

* * *

Barahúnda viaja en imágenes por el sudeste asiático y viaja en palabras por un país imaginario que podría ser el nuestro y tantos más. Barahúnda recoge en 250 páginas casi trescientas fotografías fruto del viaje que el autor emprendió con el propósito de esta publicación por Tailandia, Myanmar, Laos, Vietnam y Camboya, travesía que hizo entre noviembre de 2017 y febrero de 2018. Ojos para ver, manos para escribir y corazón dispuesto a sentir son el principal equipaje de este volumen que incluye una novela corta en la que se va dibujando un país cercado por el miedo y los temores, como radiografía a distancia de los días que vivimos.

No es un libro de fotografías de viaje, aunque ves fotografías de un viaje.

No es una novela política, aunque el rumor de las noticias recorre el relato.

Este libro, si ha de clasificarse, es una premeditada barahúnda. Y téngase en cuenta aquí esta definición: «Ruido, desorden y confusión grandes, generalmente provocados por un grupo de muchas personas que hablan o se mueven al mismo tiempo». Así es: el autor Alejandro Mejía Restrepo ha logrado un coro de sensaciones que recorren página a página un libro palpitantemente actual y cercano que en la hora más individualista del planeta te recuerda que no estamos solos.

Juan Mosquera Restrepo

* * *

Alejandro Mejía Restrepo

* * *

Barahúnda

—Capítulo VI—

Te están buscando

Era a alguien más, loco, te puedo asegurar que no era a vos. Era la cuarta o quinta vez que se lo decía, pero Eusebio siempre lo refutaba. Era a mí, te lo juro, me estaban buscando a mí. Habían pasado más de siete meses desde que el timbre sonó y sonó hasta que abrieron la puerta del bar y mandaron a apagar la música.

He tenido muchos momentos libres durante este tiempo para recordar ese día. En la casa de banquetes, pasa mucho, que mientras están en algún acto protocolario en los que existe la orden de no servir nada a los invitados para que no pierdan la atención en el discurso, los meseros nos vamos para la parte de atrás de la cocina y nos ponemos a recordar historias. A veces cada uno se hace aparte para solo recordar las propias. No es mucho lo que hablamos, la verdad. Casi todos los que estamos trabajando allá lo hacemos porque no hay nada más para hacer, al menos nada para hacer en lo que nos graduamos. En la nueva ciudad no ha sido fácil desenvolverse laboralmente con lo que cada uno estudió. Salvo los publicistas, que han sido convocados con relativa facilidad, los demás hemos tenido que buscar otros trabajos y los que terminamos en la casa de banquetes lo hicimos porque es lo único que nos han ofrecido. De los pocos con los que he tenido confianza para hablar más de lo básico han sido Esteban Merino, que fue un compañero del colegio, y Gabriel Múnera, un tipo que entró hace poco; y eso que si hablamos ha sido porque fue él quien llegó poniendo conversa. Bacana esa gente que tiene esa habilidad para arrancar conversaciones de la nada. En la universidad tuve un compañero, Juan Carlos Álvarez, que escribía poesía y él mismo mandaba a imprimir sus libros y los vendía. Nosotros le comprábamos de bacanería, pero eran unos poemas muy boletas y muy endulzados, a lo bien.

Juan Carlos podía ser un mal poeta pero era un entrador de miedo. Una vez iba en un bus, tenía que viajar desde La Campiña, en el sur, hasta Limonar, en el norte, un viaje largo. Y este man aprovechó para venderles el libro a todos los que se le sentaron al lado. Ese man no era un poeta, lo que era, era un vendedor del carajo. Así mismo resultó Gabriel, entrador y conversador, de esos que llegan charlando de una. Siquiera no salió poeta, a lo bien, porque me hubiera tocado dejarlo con el libro y nada más peligroso que un mal poeta entusado.

Gabriel me contó que, además de la casa de banquetes, está trabajando en un bar clandestino que abrieron hace poquito en La Victoria. Incluso hasta me ofreció camellar con él, me dice que les están pagando muy bien. Me suena la oferta, pero la verdad esa parte sí me da miedo. Una cosa es que lo agarren a uno en un chuzo de esos cuando está de tertulia y otra bien diferente es que lo agarren camellando. No puedo negar que me he pensado mucho la vuelta, porque la situación está difícil, pero no sé, sí me da un poco de cutu–cutu. Yo quedé muy azarado desde esa vez que estaba con el loco en el bar. Ese día, desde donde nos encontrábamos sentados, nos dio el golpe de la luz de afuera y solo vimos las siluetas en masa que fueron entrando; ya sabíamos de lo que se trataba.

Los bares clandestinos fueron la respuesta a la prohibición de la música. No quedó de otra. Pero así como iban naciendo de a uno o de a dos, apenas los descubrían los clausuraban de una. Cuando descubrieron los primeros bares se puede decir que eran hasta amables, porque únicamente los cerraban y se podría decir que trataban bien a los que estuvieran adentro. Eso fue antes de que el mensaje de la nueva ciudad se les fuera metiendo bien hondo y comenzaran a sentirse con una autoridad superior; entonces ya no iban cerrando y sacando a la gente, sino que comenzaron a llevarse a los que se les antojaba y, por las órdenes que tenían, también terminaban decomisando todos los lonpleis y los casets y los poquitos cidís que se conseguían por acá. Decomisaban todo y todo lo quemaban: lonpleis, casets, cidís y bares.

Decime Rodolfo, no me vayás a decir Eusebio, te lo pido, me llamo Rodolfo; yo no entendí muy bien a qué se refería, pero le iba a seguir la corriente. Se formaron alrededor del lugar dejando una única vía de salida, lo tenían todo controlado. Me hice en una fila y Eusebio se fue para la del otro extremo y no me dio tiempo de cambiarme para estar con él cuando ya tenía unas manos encima que me recorrían el cuerpo buscando qué sé yo. No se expongan mucho, muchachos, decía el que parecía ser el jefe. ¿Para qué se ponen a venir a estos lugares si saben que están prohibidos? No se pongan con pendejadas para que no los terminen llorando. Hoy nos agarraron de buenas pulgas y solo les vamos a tomar los datos, así que por favor me van haciendo una filita por acá, otra por acá y otra por allá; mujeres a la izquierda. Vamos, rápido, me muestran la identificación y por ahí derecho se me van para la casa, bien juiciocitos, y por favor me le dicen a la mamá dónde fue que los encontramos. ¿No les da pesar? ¿Sus mamás bien comprometidas y ustedes en estas?

A mí casi se me sale. ¿El corazón? No, güevón, el Eusebio. Casi te digo Eusebio ese día. Estaba muy azarado y del susto, apenas salí y vi que te estaban raqueteando más que al resto, les iba a gritar «Hey, suave con el Eusebio», pero me frené y mejor me quedé callado; no fuera a ser que se enamoraran de nosotros y nos dejaran ahí más rato o hasta nos llevaran a los dos. Siquiera no dijiste nada, Jaime, fue lo mejor.

Me contó que cuando quemaron el bar de La Manada, se llevaron al dueño para interrogarlo y el tipo, para salvar el pellejo, les pasó los datos de todos los que pudo, entre esos el suyo. Con razón estaba alborotado el tic.

Habían pasado más de siete meses y era la primera vez que tocábamos ese tema. Yo no lo había olvidado, pero siempre que el susodicho rodeaba la torre pidiendo pista para entrar en la conversación, prefería hacerme el bobo y quedarme callado, o hablar de otra cosa, o fingir que tenía que ir al baño. Eusebio se daba cuenta de eso, y como era un tipo tan firme siempre me siguió el cuento y lo dejaba todo quieto. La vuelta es que los dos sabíamos que en algún momento tendríamos que hablar de lo que pasó ese día y ahí estábamos, más de siete meses después, dándole permiso de aterrizaje al que llevaba rato dándole vueltas a la torre.

Amelia llegó, se sentó y fue pidiendo una cerveza. Se metió en la conversación, dejando sin pista la nuestra, y nos fue diciendo, con esa tristeza con la que parecía haber nacido, que se le estaban olvidando las canciones. Llevaba días intentando recordar una y no daba con ella; ni quién la cantaba, ni dónde la había oído alguna vez, ni si le recordaba a alguien; ni siquiera un tarareo. Solo sabía que había una canción que le gustaba pero no recordaba nada más. Un recuerdo de algo que simplemente estuvo. Y como estaba la situación, cada vez era más complicado encontrar lugares para escuchar música y volver a encontrar esas canciones. Al paso que íbamos, seguramente, terminaríamos olvidándolas todas. Silbando un aire con sabor a nada.

En esos siete meses habían abierto dos bares, el de La Manada y otro en El Timo; y así como los abrieron, al poco tiempo los cerraron porque, como siempre, la información se iba filtrando hasta que llegó a la fuerza control y se aparecieron con la orden que tenían, e hicieron lo que ya sabemos que hicieron. Al bar de El Timo le fue bien y no pasó nada más allá de una requisa, un sellamiento por unos días y una multa para el dueño del lugar, mejor dicho, para el dueño de la fachada. Le fue bien al de El Timo porque ese chuzo estaba lleno de pelaítos, hijos de gente importante, y de gente importante que se comporta como pelaítos. Pura gente que sale en televisión mostrando que son el ejemplo de esta nueva ciudad, pero que no han sido capaces de dejar los gustos con los que venían desde antes. Muchos de ellos fueron los mismos que firmaron las cartas que estuvieron rodando por ahí, en las que pedían que quemaran los discos y cerraran los lugares en los que sonaba esa música. No más de bailes, ni de letras, ni de ritmos, imploraban al aire en sus programas. No era que no quisieran música, era que solo querían la música que ellos proponían. Si antes disfrutaban estas canciones, desde que la voz de los parlantes comenzó con sus nuevos códigos, ahora iban en contra, al menos socialmente, de lo que también disfrutaban en secreto. Y había que ver a muchos de esos que pedían firmar esas cartas allá felices en ese chuzo, tirando paso con Héctor Lavoe, con Rubén Blades, con Joe Arroyo, con Wilfrido Vargas, hasta con Manduco. Y también conversando cuando las canciones eran más suaves, cuando sonaban Caetano Veloso, y Joan Manuel Serrat, y Raúl Santi, y Menudo. O brincando con algo de The Clash, o de INXS, o del Binomio de Oro. Recordando viajes, amigos, épocas, según lo evocaba cada canción.

Tocaba así en los bares clandestinos. No nos podíamos dar el lujo de tener lugares especializados. Ya no era ir a un sitio exclusivo de salsa, o a uno de vallenato, o a uno de jazz, o a uno de carranga; ahora disfrutábamos de todo por igual porque, desde que la ciudad se movía en este nuevo modelo social, y desde que la fuerza de control tenía la orden de decomisar y destruir todo lo que fuera música, los pocos bares clandestinos que iban abriendo, lo hacían con los discos que podían conseguir y tocaba mezclar todos los géneros. A veces algún bar contaba con suerte y conseguían uno de esos discos de antes, de los que salían en los diciembres, esos recopilatorios que traían varias canciones de varios artistas. Eran un lujo esos lonpleis porque las noches sonaban más variadas.

Dentro de los bares clandestinos no había diferencias, todos disfrutábamos por igual, conversábamos por igual y agradecíamos por igual. Los que iban buscando un tango, esperaban pacientes a que sonara alguno y, si para fortuna de ellos había algún lonplei con alguna canción porteña, bien fuera un tango o una milonga, todos nos alegrábamos por ellos y nos sumábamos a las letras que íbamos aprendiendo en el momento. Si por el contrario, alguien no contaba con la suerte de encontrar lo que buscaba, igual disfrutaba, aprendía y se sumaba a las canciones que a otros hacían felices. Muchas veces terminamos borrachos cantando las canciones de esas bandas que antes no nos gustaban, que nos parecían bien malas y que ahora nos parecían grandiosas.

Era cada vez más difícil abrir un nuevo lugar, no por conseguir el espacio; todavía quedaban varios rebeldes que hacían algún torcido para poder montar los bares dentro de otros locales dedicados a otras cosas muy diferentes. Algún valiente, de esos de espíritu brioso, conseguía un local dedicado a alguna actividad aceptada, una panadería, una peluquería, un restaurante; y por debajo de cuerda organizaba todo para que funcionara el bar. Era un riesgo porque con el nuevo modelo de ciudad los sapos se reproducían más rápido y terminaban dando las coordenadas de los lugares. Así como la fuerza de control desapareció a varios clientes de bares, se supo de algunos sapos que también sufrieron las consecuencias.

Por eso las tertulias se armaban una vez a la semana y los días se iban rotando, para no calentar mucho el parche. A veces, si la cosa estaba azarosa, podían pasar semanas sin que se moviera el chuzo. Tocaba estar pasando por la fachada y pistiar cualquier cambio en la vitrina que diera a entender que volvía la música. Recuerdo, hace como un año, que en La Campiña había un bar clandestino que tenía como fachada una floristería y el dueño ponía una flor negra los lunes, como señal de tertulia los martes. Estuvo como un mes sin poner la flor en la vitrina y nosotros todos tristes pensando que lo habían descubierto, pero lo que pasó fue que el que le distribuía las flores había tenido una plaga y se le marchitaron todas y al dueño de la floristería le tocó buscar proveedor nuevo, y buscó y buscó hasta que por allá en otra ciudad por fin pudo encontrar un señor que las sembraba. Hubiera escogido algo más fácil de conseguir, una rosa, un geranio, un clavel. O bueno, a lo mejor fue hasta buena la idea de la flor negra, porque imagínese alguien bien despistado preguntando en cualquier floristería por la tertulia de los martes solo porque vio un geranio en la vitrina. Ahora no es tan fácil preguntar, es mejor llegar recomendado o conociendo del todo el cuento. Cada vez va menos gente a los bares clandestinos. No sabe uno si por miedo, o porque los perdimos y decidieron sumarse al nuevo modelo de vida.

Amelia se acabó la cerveza y de ahí salimos y terminamos en la casa del loco. Íbamos Eusebio, Amelia y yo, y allá nos cayó la gringa con una botella de ron que había llevado del hotel. Llegamos a la casa del loco y ese man feliz porque le acababa de llegar una mercancía nueva y nos la quería mostrar. Lo bueno de escuchar música con Eusebio era que cada canción venía con su historia. Era todo un acto. Antes de poner el lonplei en el tocadiscos lo ponía a uno en contexto, le contaba cualquier cosa que tuviera que ver con la canción. Algunas veces eran bandas tan grandes que se iban sumando las historias y hasta tenían relación unas canciones con otras o unos álbumes con otros; o había que escuchar primero un álbum completo para poder entender el siguiente. Eso era maluco muchas veces porque Eusebio nos hablaba de álbumes que se conectaban unos con otros y él solo había podido conseguir uno, rara vez tenía todos de los que hablaba y se quedaba uno con la duda y con las ganas. A veces lo que sucedía era que las bandas no eran tan grandes o solo tenían una canción reconocida y la historia se limitaba a la información básica de los créditos del álbum; pero eso no amilanaba a Eusebio y el man empezaba a enlazar personajes: que el productor de tal álbum era el guitarrista de tal banda; o que el grupo de sesión de ese disco, o sea los músicos que contrataron para grabarlo, era el mismo que tocaban tal canción; y que el violinista de ese disco de salsa era el mismo man que habíamos visto todo perdido por el centro. Más de una vez supimos que vivíamos en la misma ciudad con músicos muy tesos de los que nunca más se volvió a saber. Eusebio podía agarrar cualquier canción y el cuento terminaba siendo enorme. El loco nos enseñó que no existe una sola canción que no merezca ser grande antes de que caiga la aguja sobre el surco.

El día anterior le habían llegado cuatro ítems nuevos, tres en lonplei y uno en cidí, que era un lujo. El cidí era uno de grandes éxitos de Los Bukis. Ese ni lo destapó porque ya lo tenía negociado y a muy buen precio, porque todavía estaba con el plastiquito que cubría la caja y eso como que le daba un valor adicional. Si conseguir música era complicado, ahora imagine lo que era conseguir música nuevecita. Nos contó Eusebio que tenía clientes que pagaban muy buena plata por álbumes nuevos, ojalá sin desempacar, y los guardaban así, con el plástico y todo y nunca los abrían, como si fueran de colección. Comprar música para no escucharla, vea usted la güevonada.

Los lonpleis sí nos los pateamos completicos. El primero era uno de Daniel Santos. Eusebio estaba feliz porque en ese álbum estaba una canción llamada «Borracho no vale» y, nos contaba, era muy divertida por la forma tan solapada en la que la historia se volteaba. La canción trata sobre un ratón que se emborracha al caer en un barril de vino y se está ahogando, entonces le pide a un gato que lo salve y, en contraprestación, dejará que se lo coma una vez le pase la borrachera. El gato lo salva y cuando va a cobrar su parte del convenio, el ratón le sale con que estaba borracho y los negocios de los borrachos no deben ser tomados en serio. Eusebio se toteaba de la risa contando la historia. Se tomó un ron vivo y puso la canción y comenzó a cantarla acompañándola en el álbum mientras hacía la percusión con las manos sobre las piernas. Debió quedar con esos muslos rojos porque se golpeaba muy duro.

El segundo lonplei fue el que más me gustó. Se lo habían mandado de Villalinda y, nos decía Eusebio, hasta allá era difícil conseguir. Era de una banda llamada Bajo Tierra y como que ya ni siquiera existía. El tipo que le envió ese álbum a Eusebio le dijo que no lo vendiera de una y que mejor lo ofreciera de a poquitos porque, según el tipo, si aparecía alguien que los conociera, le podía dar muy buena plata. Ese álbum era una joya, le dijo, y sí que lo fue porque al tiempo Eusebio se lo vendió a un man de Villalinda que estaba viviendo acá. El man le contó que nunca lo pudo conseguir cuando vivía allá. Apenas lo vio se puso feliz, y Eusebio porque era muy buena persona y muy mal negociante, pero por la cara que hizo el hombre apenas vio la portada, mínimo, mínimo, se lo pudo haber vendido por el doble.

El último álbum ya estaba cajeteado aunque todavía sonaba bueno, igual la aguja brincó en un par de canciones, pero Eusebio no le dio importancia. Dijo que iba a tener que venderlo más barato. No podía ponerse a pelear con el que se lo había vendido porque seguramente el tipo estaría en las mismas. Era mejor no pararle bolas a eso. Lo bueno es que las canciones en las que brincó la aguja no eran las mejores, todo hay que decirlo. Era un lonplei de Bob Marley. Cuando Eusebio lo puso, Amelia se emperró a llorar. Ella decía que era de felicidad, que estaba muy contenta de estar escuchando música con nosotros. Que hace rato quería hacerlo y no habíamos podido. Desde lo que había pasado hacía más de siete meses en el bar, Eusebio estaba más reservado y hasta puedo jurar que había evitado el contacto con nosotros, demás que para cuidarnos. La gringa era la que nos daba razones del hombre. Por eso no habíamos vuelto a reunirnos todos a la vez. Amelia y yo en algún momento creímos que nunca más volveríamos a hacerlo y acá estábamos. Esa era, decía ella, la razón del porqué estaba llorando, pero la verdad es que Amelia parecía haber nacido con una tristeza engarzada por allá adentro.

Fuente:

Mejía Restrepo, Alejandro. Barahúnda. Medellín, 2018.

* * *

Foto © Alejandro Mejía Restrepo