Presentación

¿Dónde andará Baitey?

Y otros cuentos

—18 de abril de 2024—

* * *

Ver grabación del evento:

YouTube.com/CasaMuseoOtraparte

* * *

Gilberto González Arango (Bolívar, Antioquia) es abogado de la Universidad de Antioquia. Su vida profesional estuvo principalmente dedicada a la administración del talento humano, tanto en Empresas Públicas de Medellín como en el Metro de la misma ciudad. Además de «¿Dónde andará Baitey? y otros cuentos» es también autor de la novela «Los trabajos de Idárraga», cuya tercera y última edición está agotada.

Presentación del autor y su obra

por Luis Fernando Múnera López.

* * *

Antonio también calló, y los dos se perdieron en el desordenado rincón de su pasado, haciéndose preguntas que no tendrían respuestas. Bien podía ser que fueran… Bien podía ser que no. En el interior de sus almas bullía el fuego que se enciende cuando se entrecruzan el temor y la esperanza, pero también en ambos, una inaplazable necesidad de dar y recibir algo cuya existencia apenas suponían, por ese vacío permanente de sus almas. Ni ella, despreciada por los prejuicios de su familia, ni él, abandonado no sabía por qué, pero de seguro por no haber sido el fruto de una unión aceptada por los cánones de entonces, sabían lo que era recibir amor y afecto, aunque ambos se sentían capaces de brindarlos, y tal vez eso era lo más importante.

Fue muy largo el silencio, durante el cual ni se miraron, como si tuvieran el temor de romper algún encanto o de matar una ilusión que ambos querían mantener a toda costa. Bien podía ser que fueran, bien podía ser que no. Pero a pesar del silencio, sus cuerpos se movían inquietos, mostrando a las claras la lucha que libraban por dentro. De un momento a otro, y de manera torpe, sus manos empezaron a buscarse, hasta que se hallaron. Sudaban copiosamente, y en el forcejeo entre la duda de no ser y la necesidad de amar, también lloraron.

(Fragmento de «Las confesiones de Georgina»)

* * *

Gilberto González Arango

* * *

La transformación

de Gregorio Isaza

Por Gilberto González Arango

Poco lector, supo de su homónimo por casualidad, una mañana mientras esperaba el metro en la estación. No entendió muy bien el apellido del otro Gregorio cuando uno de los estudiantes lo mencionó, pero se le pareció tanto al suyo que hasta creyó, en un principio, que lo habían llamado. Sobre el libro en torno del cual conversaban los estudiantes, varios de cuyos ejemplares agitaban en sus manos al ritmo de una discusión que alcanzaba a escucharse mucho más alto de lo estrictamente necesario, y que permitía a las claras adivinar que se refería a un trabajo académico, alcanzó a leer Gregorio Isaza las dos palabras que lo titulaban, y a pesar de haber echado pronto al olvido el episodio, guardaría en su recuerdo esas dos palabras, para bien o para mal, durante el resto de su vida.

Berta, la cónyuge de Isaza, estaba convencida de que su marido era un ser insignificante, y como a tal lo trataba, aunque delante de los demás guardaba algunas apariencias de respetuosa convivencia con aquel. Isaza no estaba tan seguro de su propia insignificancia, y simplemente creía que algunas expresiones desproporcionadamente duras que utilizaba Berta para referirse a él, eran cosa común y corriente entre parejas, lo que por sabido se callaba, y que —al menos él lo creía así— casi todos los maridos pasaban por alto. Él no había sido ni iba a ser una excepción, y por eso aquello de «insecto inútil y estorboso» no lo inmutaba siquiera, y lo más que lograba provocarle no iba más allá de una inexpresiva sonrisa, seguida de la simple comparación mental entre su mujer y doña Ramona, la señora de don Pancho, el de la tira cómica. Eso, empero, dejó de ser parte de los incidentes menores cuando la señora lo trató de «cucaracha», por una razón que Gregorio estimó demasiado poderosa: la fobia de ella por las cucarachas llegaba a tal extremo, que con solo verlas palidecía, y era necesario acudir en su ayuda para volverla a la normalidad mediante fricciones de alcohol e inhalaciones, y sahumerios de yerbas aromáticas en toda la casa, que según ella ahuyentaban los detestables bichos. Entonces —pensaba Gregorio— si se había atrevido a pronunciar la fatídica palabra para referirse a él, era, ni más ni menos, porque en su corazón había nacido un sentimiento de odio irrefrenable, mucho más poderoso que su fobia. Desde ese día se propuso redoblar su cautela y comportarse con prudencia. Claro estaba, en la medida de lo posible.

El matrimonio, era más que obvio, no fue el resultado del amor, sino apenas cuestión de mutua conveniencia. Él quiso resolver de una vez y para siempre el problema económico casándose con la hija fea y quedada de su patrón (un personaje ambicioso al que ayudaba a robar y a evadir impuestos llevándole una doble contabilidad en sus negocios), pensando acaso, y equivocadamente, en una vida sin mayores sobresaltos que a su pesar nunca había conseguido. Ella fue, tal vez, menos desafortunada, y logró, en apariencia —y eso era lo único importante en el ambiente social al cual pertenecían—, una compañía estable que le quitara de la frente el para algunas mujeres vergonzoso estigma de solterona. Pero nada más había ocurrido entre los dos. Ni un hijo, ni afectos verdaderos, y solo la convivencia de vidas resignadas al fastidio y la monotonía, y a sentimientos contrarios que cada vez se podían disimular menos, era todo cuanto habían conseguido en años y años de matrimonio. Para colmo, ya estaban llegando al otoño de sus vidas, cuando más que nunca y que todo, se precisa de la armonía, o al menos de la tolerancia para soportar una vida en común.

—¿De cuándo a acá leyendo? —preguntó una tarde Berta, no sin un dejo de ironía, al observar que su marido leía con inusual interés un pequeño libro.

—Es un librito que conseguí hoy en una librería de segundas, o «agáchese» que llaman, por allá en el Centro. Cuenta la historia de un tal Gregorio, que de la noche para el día se convierte en un insecto… —respondió el marido, espaciando un poco y adrede las sílabas de insecto, y dejando caer el tono de su voz al final de la frase.

—¿Y ese hombre no es, por casualidad, Gregorio Isaza? Debe serlo, porque ¿quién otro? —se preguntó y se respondió con inocultable satisfacción Berta.

—No propiamente. Se llama Gregorio Samsa, quien una noche se acuesta siendo un hombre común y corriente, y despierta al otro día transformado en una horrible cu-ca-ra-cha —afirmó Gregorio, seguro de que Berta nunca trataría de comprobarlo, ahora sí espaciando abiertamente las sílabas de la palabra, y todo con la segunda intención de mortificar a su mujer, logrando a plenitud su propósito, y provocando en ella una reacción casi violenta.

—Entonces no es el mismo Gre-go-rio —respondió haciendo verdaderas arcadas, y martillando a su turno con innecesaria lentitud cada una de las sílabas del nombre de su marido, pues los gestos y ademanes de repugnancia eran suficientes para conseguir, aunque a medias, el efecto buscado. Luego agregó:

—El Gre-go-rio que yo conozco ha sido toda la vida una asquerosa cu-ca-ra-cha.

Como casi siempre, fue también esta vez Gregorio quien primero renunció al bochornoso y habitual diálogo, y también, como siempre, corrió a refugiarse en una pieza distante de la parte familiar y social de la casa, que desde los inicios menos infelices de matrimonio había adecuado como escampadero de las tempestades hogareñas, so pretexto de taller y depósito de herramientas. En ese sitio, desde hacía muchos años, había resuelto pasar la mayor parte de su tiempo mientras permaneciera en casa. Era ese lugar, en cierto modo, algo así como el burladero para el diestro vencido por los años y por la impotencia, a quien no obstante, y tal vez solo por inseguridad frente a un futuro lleno de incertidumbres sobre todo económicas, se le hizo imposible cortarse la coleta a su debido tiempo, e insistía —¿qué más podía hacer Gregorio?— en una lidia que, como la del toro indultado, termina en una pantomima sin muertos y con glorias apenas simbólicas y meramente simuladas.

Ese día sintió verdadera rabia contra su mujer, creía que por primera vez. Una rabia profunda y dolorosa, y lo extraño era que no supiera a ciencia cierta por qué. Tal vez porque el incidente había sobrepasado límites que el hombre consideraba los razonables, en un conflicto que, creía, no tendría fin. Como siempre que estos encuentros ocurrían, se dedicó después a trabajar en las pequeñeces que de manera habitual ocupaban su tiempo, como enmarcar láminas para obsequiarlas en ocasiones especiales, arreglar algunos electrodomésticos suyos y de ciertos allegados que se aprovechaban de la reconocida afición del pariente Gregorio, hacer ensayos con aparatos electrónicos y, en fin, desbaratar y armar toda clase de mecanismos, en lo que disfrutaba sobremanera. En tales menesteres se hallaba, cuando de pronto un pensamiento le hizo detener su actividad, y asumiendo una solemne actitud meditativa que podía evocar la figura de un científico en forcejeo con la «idea feliz» y definitiva que diera a luz el descubrimiento genial, rompió el silencio con una carcajada franca y estruendosa. Rio un buen rato con verdaderas ganas, y después de poner en su sitio las herramientas que estaba utilizando, decidió dar una vuelta por el centro de la ciudad, movido por el buen humor que súbitamente se había apoderado de su espíritu, y —¿quién lo sabría?— acaso también por esa idea luminosa y salvadora que hacía un momento se había atravesado en su vida.

De manera deliberada se dirigió a «El Hueco». Desde hacía ya algunos años el sitio así conocido había nacido como un lugar de comercio informal, ilegal y subterráneo, de contrabando y rebusque, que la inoperancia de las autoridades respectivas había terminado por «olvidar». Era su lugar predilecto para entretenerse mirando cosas más que comprándolas, pero recordaba haber visto en un puesto de juguetería, la última vez que había pasado por allí, un pequeño juguete que llamó especialmente su atención. Se trataba de un pajarillo, tal vez un canario color zanahoria, movido mediante un control remoto y provisto de un pequeño motor casi inaudible, que le permitía caminar algunos pasos, desplegar sus alas y emitir tenues sonidos a manera de trinos, pero era el silencio del motor lo que por el momento más le interesaba. Buscó el puesto cuyo sitio no recordaba muy bien, pero sabía que preguntando daría con él, lo que en efecto consiguió al poco tiempo.

Aficionado a la mecánica y a la electrónica, tomó en sus manos y examinó con cuidado el objeto de su interés, y cuando sintió satisfecha su curiosidad lo compró sin siquiera chistar por el precio, algo poco usual de su parte y de la zona comercial en la que se encontraba, en donde —aunque cada vez menos— el espíritu judeo-antioqueño se regodea ejercitando en pequeña escala uno de sus placeres favoritos y característicos: el regateo.

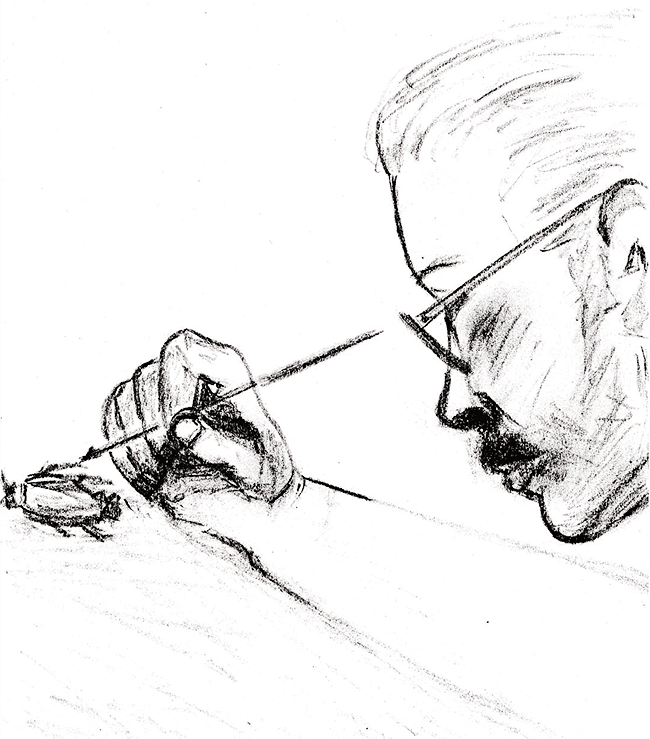

Con su canario envuelto en una bolsa negra de plástico, y luego de pasar por un almacén de pinturas artísticas en donde —después de hacer un cuidadoso repaso del arco iris con todas sus posibles combinaciones cromáticas— comprar unos cuantos pinceles, una paleta barata de principiante, y cuatro o cinco colores que, según el experto dependiente del almacén le permitirían conseguir, mediante una mezcla razonable, una aproximación bastante cercana a los tonos que necesitaba, emprendió el viaje de regreso a su casa, y casi que sin pausa se encerró en la pieza de su refugio, la que él llamaba su laboratorio, en donde con febril curiosidad se dedicó a la disección minuciosa de su pajarillo, examinando con riguroso cuidado los mecanismos que le proporcionaban al pequeño aparato la versatilidad para desplegar sus alas, agitarlas con alguna rapidez, y dar unos pocos pasos hacia el frente.

Muy pronto se apropió de la incipiente tecnología, y se propuso aprovecharla para sus propósitos, con algunas variaciones y adaptaciones en el sistema de piñones, ruedas, resortes y demás elementos que hicieran posibles unos movimientos más lentos y todavía más silenciosos, si es que cabía, y con la agregación de algunas extremidades adicionales que un nuevo piñón de dientes intercalados en forma adecuada permitieran, como en efecto ocurriría, unos movimientos coordinados. Todo parecía, entonces, ser cuestión de sincronizar, y en eso le ayudaría un condiscípulo del bachillerato, ingeniero mecánico y dueño de un taller dedicado a maquinaria pequeña de tecnología avanzada. De una vez, y sin repensarlo, suprimió los elementos que producían el trino del pajarito, todos ellos situados en la diminuta cabeza, la que también extirpó de una vez por todas retorciéndola entre sus dedos índice y pulgar.

Durante varias semanas estuvo yendo y viniendo de una parte a otra, bien de la casa al taller de su amigo, o de este a algún almacén especializado en pequeñas piezas mecánicas o electrónicas, siempre inmerso en la tarea de armar el aparato en el que se había propuesto transformar el antiguo pájaro. Con alguna frecuencia, no obstante, suspendía por largos ratos su tarea de perfeccionamiento, y se sumía en cavilaciones que casi siempre concluían en una leve sonrisa. Luego tornaba a su tarea con los renovados bríos que le proporcionaban sus intervalos de meditación.

Tal vez lo más difícil de todo fueron las alas. El material que encontró más parecido fue una tela plástica, semitransparente, a la que, con un tratamiento de calor sobre una plancha de metal ligeramente rugosa, logró darle la opacidad y rigidez que buscaba, además de unos casi imperceptibles y minúsculos grabados en relieve, que resultaban ofreciendo una vívida imagen. El resto fue combinar colores, hasta dar con los precisos para culminar su trabajo, lo que consiguió casi a la perfección.

Berta, su mujer, que había advertido la febril actividad en que hacía días se había sumido su marido, trató en vano de averiguar sus andanzas escudriñando en sus ausencias cuanto vericueto había en el refugio, pero sin atreverse a asomarse a un agujal del que hacía años había visto salir una cucaracha, y en el que, no obstante, comprobó por medio de su criada que nada había. El secreto artificio estaba a salvo en el tanque de un sanitario que en la práctica nadie usaba, cuidadosamente envuelto en una hermética bolsa plástica, y una vez perfeccionado permanecería allí hasta la hora definitiva.

*

Es una luminosa mañana de domingo. El sol se cuela por un resquicio de la pesada cortina provocado por el cuerpo de Gregorio, que se agazapa tras ella. El rayito de sol se proyecta a través de las partículas minúsculas que flotan en el aire, creando la visión de una barra impalpable que después de cruzar la todavía oscura habitación, va a estrellarse contra la parte baja de la pared opuesta al ventanal que cubre la cortina. Gregorio está atento a cualquier movimiento de su mujer, que ya empieza a despertar con morosos movimientos de brazos, piernas y cintura, pero aún no abre los ojos. Muy bien sabe el hombre que se juega tal vez la vida, y que por primera y última vez tendrá que ganarle a Berta la partida definitiva.

Sobre la almohada del lecho en el que hace ya rato reposó Gregorio, y mirando hacia el rostro de Berta, está el alter ego de aquel, esperando que ella se despierte y lo mire. El hombre siente que es él mismo quien espera sobre la almohada el despertar de su mujer, transformado en monstruo por dentro y por fuera. Tiene doce centímetros de la punta de la cola a la cabeza, dos largas antenas hechas de alambre de cobre delgado que a la par que las alas y las patas podrán también moverse, una vez que se opere el control remoto. Y aunque su mano tiembla, no duda Gregorio un momento en hundir el botón cuando Berta abre los ojos.

El insecto despliega a medias sus alas y da unos cuantos pasos acompasados por la sincronía perfecta de una maquinaria inocentemente diabólica, y se dirige hacia la cara de Berta, pero todo es cuestión de pocos segundos. No alcanza ella a levantar su cabeza, y ni siquiera a lanzar un grito de horror, y se hunde para siempre en un silencio sin regreso. Ese silencio tan anhelado siempre por Gregorio, quien procede a soltar el control para frotarse las manos sudorosas y celebrar así el inicio de una nueva vida. Berta, también transformada en espíritu, tal vez vuela ahora por regiones desconocidas.

Fuente:

«La transformación de Gregorio Isaza». En: González Arango, Gilberto. ¿Dónde andará Baitey? y otros cuentos. Todográficas Ltda., Medellín, 2024, pp. 7-15.

* * *

Ilustración © Mae