Presentación

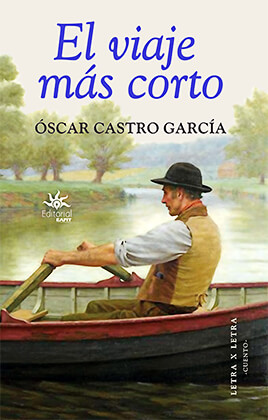

El viaje más corto

—Noviembre 16 de 2017—

* * *

Óscar Castro García (Medellín, 1950) es licenciado en Filosofía y Letras (Universidad Pontificia Bolivariana) y maestro en Letras: Literatura Iberoamericana (Universidad Nacional Autónoma de México). Profesor de literatura de la Universidad de Antioquia (1976 – 2008). Ha publicado la novela “¡Ah mar amargo!” (1997); los libros de cuentos: “Sola en esta nube” (1984), “Señales de humo” (1988), “Necrónicas y Oración” (1999), “No hay llamas, todo arde” (1999), “Un día en Tramontana” (1999), “Fragmentos de un diario inconcluso” (2005), “Sola en esta nube y otros cuentos” (2016), “Cada instante de este sueño – Cuentos reunidos (1979 – 2015)” (2017) y “El viaje más corto” (2017); la antología “Un siglo de erotismo en el cuento colombiano” (2004, selección y prólogo); y los libros académicos: “Los informes escritos” (1992, 1998), “Poética, noche y muerte en la poesía de Álvaro Mutis” (1993), “Manual de teoría literaria” (1994, coautora Consuelo Posada G.), “Análisis literarios” (1995, coautora Consuelo Posada G.), “La literatura en la universidad” (2008) y “Seis poetas de la academia” (2008). Ha obtenido los siguientes reconocimientos: primer premio del II Concurso de Cuento Gabriel García Márquez 1997 (revista La Casa Grande, México), premio único del I Concurso de Obras Inéditas de Carácter Literario 1988 (Concejo de Medellín), premio único del III Concurso Nacional de Cuentos Argemiro Pérez Patiño 1983 (Universidad de Medellín) y premio único del VIII Concurso Latinoamericano de Cuento 1979 (Casa de la Cultura y Gobierno del Estado de Puebla, México).

Presentación del autor y su obra

por Claudia Ivonne Giraldo.

* * *

Desde que ganó su primer premio de cuento en México (1979), y desde la publicación de Sola en esta nube (1984), su primer libro de cuentos, Óscar Castro García ya era dueño de una fuerza que hacía de sus monólogos y descripciones una narrativa envolvente. Este estilo impetuoso y crítico, de personajes agrietados por abismos, construyó los límites de una geografía compleja. El viaje más corto reúne sus últimos cuentos y aún conserva ese talante inicial, aunque la perspectiva ya no es la del borde, sino la de la caída: más que tratarse del cuerpo que fue, la mirada se concentra en el cuerpo que queda. Esa es la potencia y la magia de algunos cuentos como “El graznido del cuervo”, “El cumpleaños de Gloria Nancy” y “Engracia de las hortensias”.

Felipe Restrepo David

* * *

Óscar Castro García

* * *

El viaje más corto

Por Óscar Castro García

La última vez ella empujaba un coche por pasillos solitarios de la Universidad.

Faltan cuatro estaciones. Pueblitos, lagos, aves, barcos anclados a lo lejos. Entra el sol, cerca la espuma contra los acantilados y árboles amarillentos, rojizos, como llamaradas de una fogata nocturna. No sé a qué voy, pero me esperan un pueblo desconocido y una amiga de antaño, casada, con tres hijos, pero no voy por ella ni por ellos sino por la otra, o porque a veces uno se convierte en mensajero de la muerte aunque hoy me siento mejor que ayer, sin depresión ni el inseparable dolor de rodilla pero el lumbago sigue ahí porque apenas ayer me di cuenta de que estoy envejeciendo. No pude escribir, me dediqué a hablar por teléfono con mis amigos y parientes de este país. Y estuve viendo el vacío que dejaron las dos torres que desafiaban el mar, la ciudad y el mundo, y en la acera un hombre pedía apoyo para su homelessidad. Compré cosas innecesarias en una tienda de todo a dólar, y luego en otra de todo a diez, y también los pasajes para Westerly, aunque casi desisto después de perderme en el laberinto suburbano. Sentí mucho frío y un poco de soledad. También miedo cuando después de conversar con el poeta Aguasaco sobre su depresión en Queens, quedé solo en las calles con Manhattan al fondo.

Llegaré media hora tarde.

Se acerca Connecticut donde me gustaría bajarme, o quedarme en este campo de golf tan verde y apacible, con lagos y arboledas amarillas y verdes y rojizas. Al lado de la carrilera los fierros herrumbrosos y abandonados, y la basura que ha dejado por años esta vía. Por algo vi varios cementerios también solitarios después de los pueblitos, como una compañía inevitable. Tal vez en su casa no haya basura ni la muerte dando vueltas ni soledad ni tanto frío como el que parece haber afuera pues todo de pronto se vuelve gris y unas nubes cruzan veloces junto con aves que deben ser gaviotas, y se ven fragatas volar muy alto y algunos peces que salen como queriendo volar igual que las aves que los intentan pescar. Las hojas vuelan y caen impelidas por el viento que produce el tren y hacen ver las bellas casas como si también volaran y cayeran. Es una imagen de cine en la que todos se ocultan y se meten en una pesadilla diurna que termina en noches ante grandes pantallas.

Ya que no volveré a Nueva York, guardaré memoria de unas cuantas imágenes del Washington Square Park como la de los dos que me ofrecieron cocaína colombiana con sus rosadas manos que contrastaban con el negro de todo su cuerpo, pero ya estamos en Connecticut, lo sé porque el que venía conmigo ha dejado sobre el asiento una bandeja de cartón con un vaso de plástico, el mezclador de madera, dos bolsas de azúcar vacías, cuatro servilletas arrugadas y sucias de rojo, un plato de papel, el protector del vaso, el empaque de celofán en que venía envuelta la hamburguesa, bolsas semivacías de pimienta, sal, Ketchup y mostaza, un gran pedazo de pan y la hoja de lechuga, la tapa del vaso, un tenedor y un cuchillo desechables. A lo lejos una pintoresca estación en la que una sola persona espera sentada al aire libre, en una estación vacía, verde, ella está arrebujada en una ruana de lana y su cabellera rubicana sobresale de la bufanda que la quiere ahorcar. Todos los demás van para Boston, un solo pasajero desciende con dos enormes maletas llenas de ropa, libros, encomiendas, dulces, cansancio, soledad e inquietudes, y totalmente desconcertado. ¿Qué hago aquí, en esta tarde de viernes de octubre regalando un broche metálico con la bandera de Colombia al cobrador del tren porque me ayuda a bajar la maleta más pesada?

Me insiste en que compre ya el pasaje de regreso porque van a cerrar la estación y mañana sábado no atienden. Con el boleto de regreso me veo de nuevo hacia el sur por toda la costa este, contemplando los mismos barcos, las mismas casas, las mismas gaviotas, los cementerios solitarios, el campo de golf donde me quise quedar, Mystic, New London, Old Saybrook, New Haven, Bridgeport y Stanford en Connecticut; New Rochelle y New York en New York; Newark y Trenton en New Jersey.

Llego con la ansiedad de verla de nuevo y conversar como antaño, contemplar su obra y conocer su familia. Pero mi mal inglés no me alcanza para comunicarme con sus tres hijos blancos, rubios, de ojos azules, idénticas las dos princesas, hermosos, ensimismados. Hay tres perros, un lago, un jardín sin flores, su esposo que me saluda y me da la bienvenida como se estila con cortesía distante y precisa, que marca límites de temeridad. Pero ella está triste, y las niñas también, menos el muchacho que silencioso va a su habitación, no comprendo, algo sucede, se siente un aire de tristeza casi luto que se agrega a la soledad de este poblado, a la quietud del lago, a los árboles petrificados que forman un bosque sombrío, a una casa deshabitada al fondo de la carretera. Hay mucha ropa por lavar y huele a pastas. Mi cuarto queda en la buhardilla, las maletas están llenas de ropa y de libros, y sólo quiero dormir hasta el domingo.

El frío y las ventiscas apenas me dejaron contemplar los huecos de las Torres y las velas encendidas, los mensajes en la reja, la gran cruz de hierro, las banderas y el silencio sepulcral en medio del tráfago del sector, los edificios ahumados y desocupados, todos en silencio como si temieran despertar a los cientos de cadáveres que yacen ocultos bajo los escombros. Wall Street, el comercio y el metro y los carros y el viaje cancelado a la estatua de la Libertad francesa. Allá estaba el puente de Brooklyn que en otro viaje recorreré. Con una bufanda y una chaqueta de verano tose y tose mientras contempla los rascacielos y se toma fotos solo. Tomo muchas fotos a lo que me parece importante, pero ya todo está mejor fotografiado en las guías turísticas, en el Empire State donde creo que estoy en el lugar más alto del mundo, soy Supermán que no puedo volar porque las altas rejas no dejan que humano alguno se lance sobre las agujas de cemento y de metal, y caiga en la quinta avenida o llegue al Central Park y me hunda en el lago artificial y espante a los patos y a las ardillas.

Una tragedia aflige a la familia.

Ni tiempo tuve de recobrar los viejos tiempos, de sentarme a contemplar la naturaleza soleada de esta tarde, porque Jackson ha decidido morir, entre ella y yo lo subimos a la camioneta pero ya no tenía fuerzas, se volvió a orinar, su mirada delataba tristeza y ganas de morir, vivió doce años, tierno, silencioso y nervioso, tenía artritis agravada por su estatura y su peso, y con sus patas abiertas cayó en el prado cuando intentó orinar fuera de la casa, sin moverse, mirando asustado como si hubiera cometido una falta porque acababa de dejar sus excrementos refregados en el tapete de la sala, todos tristes y yo mirando sin comprender, recordando los perros que de niño y de joven me mordieron sin piedad y sin motivo, las veces que hube de correr en las montañas de Santo Domingo cuando iba tras la vaca de mi abuela y los perros salían a ladrarle y a mostrarme sus colmillos y yo con un palo a espantarlos, diría el defensor de los perros que es un crimen, que pobres animalitos, y la vaca se carcajea porque a ella no la muerden pero sí la hacen ir por donde ellos quieren.

Conga salió enfurecida de debajo de la cama de doña Teresa mientras la visitaba con mi mamá y ella hable que hable sobre el gato que le envenenaron y entonces la perra que era muy fea y de color como de la misma caca de Jackson, me muerde en la rodilla mientras yo sentado en la silla, quieto, esperando que se acabe la visita porque los niños no podemos hablar ante los mayores, ni movernos ni jugar con los perros ni ir a orinar, pero Conga quería morder rodilla de niño porque yo tenía pantalones cortos que se usaban hasta los siete u ocho años, un miedo terrible a los perros, un verdadero desprecio por esos animales de Dios que andan por el mundo cada vez más apoderados como amos, ya tienen pontífice nacido en Colombia que anda predicando el Anticristo por el mundo y mostrando que duerme con una perra, y qué tal si Conga le muerde la mano mientras él le sonríe y trata de masturbarla, pero ella no tiene compasión entonces el niño llora y la sangre brota y la mamá corre asustada y la señora Teresa no sabe qué hacer, Mariela que es enfermera trae unos antisépticos y le dan una pela a la perra y la echan para el solar de la casa, sale ladrando y mirándome con ojos iracundos de profeta, lloro y maldigo la visita y al animal y odio a mi mamá que me llevó a que me mordiera esta perra cuando estaba tan bien solo arriba en el palo de mangos contemplando el cerro Quitasol y elevando una cometa imaginaria mientras pelaba un mango y me lo comía despacio, sin darles a mis dos hermanas que desde abajo me insultaban por egoísta y yo les tiraba manguitos pequeños y verdes, y ellas llamaban a mamá.

La vida de los perros debe ser muy buena, ya tienen sicólogos, médicos, clínicas, guarderías y tanatorios, no suena bien esta palabra de origen griego, pero hay toda una excelente atención para los animales en Westerly. A pesar de todo había que matarlo, mas no se utilizó esa palabra sino eutanasia, qué palabra tan bien fundamentada en el griego eu que significa bien o bueno y thánatos que es la misma muerte como quien dice “muerte suave, sin sufrimiento físico” para el perro alano elegante y sublime que me hace sentir compungido, y miro tras los ventanales para conocer el pueblo, unas cuantas casas, todo verde, lleno de nadie, unos cuantos restaurantes, un viento suavemente frío bajo un sol esplendoroso en una mañana fúnebre.

Llora desconsoladamente, firma la orden por 373 dólares que ha costado la atención, más o menos el costo de mi viaje en avión Nueva York-Providence-Washington, la intervención y la inyección letal, pero no he sido capaz de permanecer al lado de ella que me dice acompáñame en este momento tan doloroso, porque veo a Conga que era grande y al perro que me mordió la pierna cuando estaba comprando el mercado en la plaza de Bello con mi abuela, y al que me salió en el camino cuando arreaba la vaca de mi abuela Catalina que no tenía más que a la pobre Pintada, así la llamaba yo pero es posible que le hubieran puesto el nombre de Mariposa como se llaman todas las vacas únicas de la familia en mi viejo pueblo, y a todos los malditos perros callejeros que me perseguían si corría y que me hacían correr porque me perseguían.

Me queda imposible sentir dolor o desolación, ella llora desconsoladamente y la doctora de animales con vestido blanco y el estetoscopio colgado de la nuca la mira y la consuela, le acaricia la espalda y la abraza y le dice que vendrá otro, que hay un perrito que puede adoptar, pero ella más llora y le dice que como Jackson no hay igual, que además en casa queda la hembra llamada Zita que no tiene una pata delantera y otra perrita llamada Ginger que además está ciega de viejita, que no quiere más perros, yo miro a Jackson tirado sobre una gran bandeja, con las patas abiertas y el hocico medio abierto, los ojos cerrados, duerme eternamente. Me contó su hermana que lo enterraron en el jardín de atrás de la casa frente al lago y le pusieron una lápida para eternizar su recuerdo con un epitafio en inglés que no pude memorizar porque soy muy malo para el inglés, el alemán y el ruso, quizá Jackson no entendió nada en inglés o en español porque su origen alemán no se lo permitió, o tal vez aprendió las lenguas de la desolación y del amor, porque sus primeros amos lo tiraron a la calle con su pareja porque ya estaban viejos y no eran elegantes y espigados, causaban pena entre amigos y parientes, y demandaban más gastos y más cuidados, no eran tan cariñosos ni tan atentos ni tan elegantes porque a qué desfile canino se pueden llevar dos perrazos longevos y achacosos, con artritis el macho, dolores, derrengados y cabeciagachados, no, es hora de salir de estos animales y que los mate un carro en las autopistas de la muerte, que se mueran en cualquier rastrojo o en el lago o en las nieves de diciembre, que se los coman las aves carroñeras o que los recoja algún profeta en Rhode Island el estado más pequeño, en un pueblito que casi no aparece ni en los mapas, pero pasó ella en su camioneta y los recogió y todos en casa se encariñaron, el muchacho y las dos niñas hermosas que poco me hablan, tal vez porque soy un extraño, tal vez porque mis rubios cabellos de niño se convirtieron en unas mechas entrecanas y de un castaño oscuro, quizá porque no hablo inglés, o porque cuando les entregué las chocolatinas que les llevé de Medellín las agotaron en menos de un día, pero entiendo portugués despacio, italiano lento y francés leído, quizá parecía un tío indeseable de visita larga.

Debió escribir un epitafio de Lee Masters.

Es muy talentosa y le gusta leer y es muy bella además, con el pelo como me gusta, revolcado, lacio, rubio con muchas canas, desorganizado por el viento, como si hubiera caído espontáneamente sobre su cabeza, así mismo estaba con los ojos azules enrojecidos de lágrimas destellantes de una especie de dolor interior, de una tristeza solitaria que se contagió cuando llegamos a casa con la noticia de que allá había quedado Jackson para la cremación, y desde ese momento mi viaje a Westerly se convirtió en un verdadero velorio, todos permanecían silenciosos y ella lloraba, Matilde, su periquita australiana le picoteaba la cara, acariciando a los otros perros, no obstante me invitó a almorzar a un restaurante peculiar de la región, pero comimos poco y sin carne, no se habló mayor cosa, esperaba contarle algo diferente de muertes de perros pero era imposible, veinte años de distancia, de incomunicación nos habían envejecido, quizá éramos como esos perros desahuciados de la vida y de la sociedad y hasta del amor; el tiempo nos había arrugado las manos y la nuca y la frente y encanecido los pelos rebeldes de la cabeza y nos había vuelto taciturnos, ensimismados, habladores de para adentro, mientras el perro se calcinaba en el horno y ella esperaba que se lo devolvieran pronto, y yo que le quería contar que a Antonio lo habían matado unos muchachos en el Parque Nacional de Bogotá, que Fabián había muerto de cáncer y que a Jorge también lo había matado un muchacho al que amaba, pero cómo decirle esto de sus amigos a ella tan compungida.

No encuentro de qué hablarle y olvido el verdadero motivo de mi viaje a ese lejano pueblo.

El domingo es tan soleado y frío como el sábado y el viernes. Muchas llamadas de Colombia, de Alemania, del país, de amigos y familiares, y la misma historia para cada uno con nuevas lágrimas, o las mismas, y la tristeza, los mocos, los pañuelos desechables que van llenando el cesto como de nieve, los niños mirando y yo sentado contemplando el bosquecillo y el lago sin aves con ardillas invadiendo todo, y la soledad de todo lo que se ve más allá de estos ventanales sin Jackson.

Un solo pasajero toma el tren en la solitaria estación de Westerly en Rhode Island y empieza el regreso, Philadelphia en Pennsylvania; Willington en Delaware; Aberdeen, Baltimore de casas viejas al lado de la carrilera y New Carrolton en Maryland; y Washington D. C., capital del país y del Distrito Federal de Columbia, y ella esperándome, se asusta por mi cara fúnebre, preocupada por mi tos y mis ojeras, por el motivo de mi tristeza y de mis ojos destellantes de soledad, entonces entiendo a mi abuela Evangelina cuando me dice a los seis años niño cada día trae su afán, porque si compré el pasaje de regreso entonces a qué fui a Westerly, y dos días después pasé por Penn Station, debajo de Nueva York, y seguí de largo.

Recordé a Jackson, Conga, Mariposa, un coche que una bella mujer empuja por un pasillo solitario y un pueblo solitario en el que un perro convertido en cenizas espera su inhumación en una urna de plástico.

Lloré sin entender el motivo, la abracé, y nos tomamos una foto con Daniel.

Fuente:

Revista Odradek, el cuento.