Lectura y Conversación

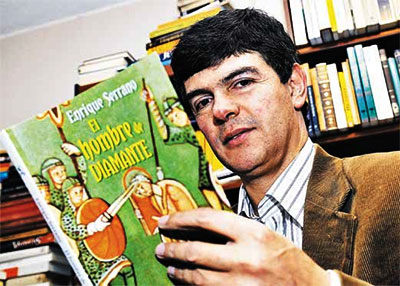

Enrique Serrano

—Junio 27 de 2013—

Enrique Serrano

Foto El Espectador

* * *

Enrique Serrano López (Barrancabermeja, 1960) es comunicador social y filósofo de la Universidad Javeriana. Tiene maestría en Estudios de Asia y África del Colegio de México, en Análisis de Problemas Políticos y Económicos Internacionales de la Universidad Externado y el IEP de París, y doctorado en Filosofía de la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como Profesor de Planta e Investigador de la Universidad del Rosario. En 1993 publicó “El globo rojo”, su primer libro. Luego siguieron “La marca de España” (1997/1999), “La intrusa” (1999), “De parte de Dios” (2000), “La muerte del condotiero” (2002), “Zaynab, relato en Aaaahhh” (2002), “Tamerlán” (2003), “Donde no te conozcan” (2007), “El hombre de diamante” (2008), “Pasaje a India” (2009) y “Segundones de primera” (2013). Obtuvo el premio de cuento Juan Rulfo de Radio Francia Internacional (1996) con el relato “El día de la partida”. Navegó tres años en un barco mercante.

Presentación del autor

por Jairo Morales Henao

* * *

* * *

La nube en el ojo

Por Enrique Serrano

El tuerto creía que el mundo le debía algo. Un aciago día, en el Perú, una piedra lo golpeó; jamás se supo de dónde vino aquel proyectil siniestro y fortuito que fue como un rayo vengador y que habría de cerrar para siempre los capítulos alegres de su vida. Repentinamente, el velo de la fatalidad cubrió la mitad de su mundo, como una nube eterna, suave pero pertinaz. Había nacido en Sevilla, en una casa pobre pero cercana a la Giralda, y las adivinas gitanas habían profetizado que tendría dos vidas: una dichosa, otra infeliz. Desde niño había tomado parte en asuntos de mar y había escuchado con deleite las historias de las Indias. Pronto creció y conquistó mujeres. Era apuesto y soberbio, voraz y fuerte, sediento de aventuras y placeres. En Tánger conoció a una bella morena, pequeña pero audaz, venida de tierras orientales (a las que, por gracia de Dios, también podía llegarse por el Occidente), que le enseñó que la delicadeza es más poderosa que la enjundia.

Se llamaba Sebastián de Mendoza y, como buen andaluz, era arriesgado y parlanchín, con música en el alma y embrujo en el cuerpo. Su mirada fulminaba con secreto misterio: un fruto dulce de la dulce España. Fue a América con la expedición de don Diego de Almagro, hijo bastardo de Juan de Montenegro, copero del Maestre de Calatrava. Sin embargo, no fue sino subir las velas y todos los adulterios y vergüenzas desaparecieron: los marinos fueron hidalgos, de pronto ¡y maravillosamente! Así, don Sebastián de Mendoza, a quien la fortuna deparaba una suerte escabrosa, llego al Virreinato del Perú, en donde conquistó corazones de españolas altivas y de pobres indias de narices anchas. El puerto de El Callao supo de su encanto, de su gloria y de su casta; viejas canciones andaluzas trepaban por balcones y ventanas, y ranchos humildes conocieron las tonadas árabes de sus padres. Muchos vientres se abrieron para su sangre, muchas bocas dijeron su nombre y mil oraciones subieron a los cielos por su amor. Los años pasaban lejos de España.

Poco después, vagó por tierras montañosas y por selvas indómitas bajo el mando de Almagro, a quien obedecía de mal talante porque le parecía repulsivo. En efecto, don Diego era bajo de estatura, pálido como la muerte, feo y tuerto. Cuando se quedaba dormido sin su parche, el espectáculo de su cuenca vacía helaba la sangre, y el andaluz sentía horrorizado un deseo irrevocable de matarle. Los indios del Perú eran, al igual que Almagro, criaturas espantosas y desgarbadas, en las que Dios había querido poner de presente la fealdad para que la belleza fuese debidamente admirada y conservada. Don Sebastián tuvo las fiebres de la selva, los brotes y las pestes propias de esta tierra salvaje, pero lo aguantó todo sin perder el ánimo, seguro de su estrella y al mando de su espíritu.

Pero todo se rompe y, de repente, de las sombras brota el humilde germen de la desgracia. Un día claro, sin presagios, el sevillano sintió volar algo oscuro, y antes de saber qué era, el temible guijarro le alcanzó en la cara. Cuando volvió en sí, la espesa nube de humo ya estaba allí y sólo pudo ver la mitad del Perú que había conocido. Se miró con ansia en un espejo de plata y vio la cuenca vacía y la terrible expresión de Almagro dibujadas en su cara. La cortina de niebla se anidó en su alma. Vio la luz del sol tras ese velo y la paz se escapó sin remedio de su vida y las cosas queridas ya no significaron nada. Únicamente a las indias de su casa de Lima les dejaba ver su cara sin el tenebroso parche que ahora llevaba por doquier. Se volvió cruel y hosco, y de un humor de perros. No quería ver a nadie y odiaba con fuerza la luz del día. Tan sólo gustaba del alba y del cálido regazo de las tímidas indiecitas jóvenes que habitaban su casa, con secreto permiso del cura y mientras no se supiera nada.

Cansado de esconderse, volvió a España, y a Sevilla, y a su casa que daba a la Giralda, pero nunca fue el mismo, al igual que la mayoría de los desdichados que en mala hora habían atravesado el veleidoso mar. El parche negro daba gallardía a su estampa fina, y se hizo aún más codiciado por los ojos de las damas. Regresó a las andadas y llegó a ser poco discreto en sus enredos de mujeres. Los días se le escapaban sin pensar y los que lo conocían le auguraban un mal fin, pues la honra de las bellas pesaba sobre su sombra. Nunca dejaba la espada y se embozaba con el borde de su capa. Tenía una voz fuerte y bien entonada, que se dejaba oír en las tabernas al igual que en los balcones de la Sevilla dormida, pero no lo complacía nada y perdió el sueño, como sucede siempre a los desdichados; mirándose en el espejo de plata de los incas, contemplaba con extraña entereza la cuenca vacía, la desnuda raíz de su desgracia.

De noche, el tuerto Mendoza, que había sido un hidalgo en América, miraba vanamente entre los árboles, pretendiendo distinguir las ramas y las hojas. Se desgastaba en ello inútil y tristemente, mientras lo devoraba la angustia de no volver a ser lo que había sido. Sus amantes lo querían por su cara de pena, su misterio y sus desplantes (porque las mujeres aman los desplantes, los hechizos y los ojos velados en lágrimas). Lloraba su ojo derecho, destilando un dolor fino y varonil, mezcla de rabia y de lamento por su pérdida. ¿De qué valía ser hermoso y fuerte con un solo ojo? Las aguas del Guadalquivir supieron calmarlo lentamente, y a veces la sonrisa de los tiempos pasados venía a despejarle la cara desgastada. Soñaba que veía, soñaba que la nube terrible ya no estaba y que el guijarro negro del Perú regresaba a la mano asesina que una vez lo lanzara, tal vez como venganza. Un marino viejo que volvió de América le contó de Pizarro y de los sueños de Eldorado, de la mucha avaricia y de la mucha sangre derramada. Sevilla, plagada de extranjeros y conversos, italianos y flamencos, se debatía en la lucha entre los Guzmán y los Ponce de León, y hasta la duquesa de Medina Sidonia, doña Ana de Aragón, había visto con sus ojos lúbricos al tuerto cruzando taciturno por las calles desiertas, las mismas que en el día veían pasar el mundo.

Se hizo viejo de golpe, sin preguntarse cómo, y todos lo dejaron a su suerte. Empobrecido y solo, vivía apartado del tumultuoso ajetreo de Sevilla. Su voz grave resonaba en las noches y se le oyó cantar con algo de esperanza. Sonreía, sí, pero su vida tenía poca luz y habitaba en su pecho algo indecible, como ajeno a su ser, estrujándole suavemente, sin soltarle un instante. Una pena lenta le quemó el alma, llama sutil que quema todo el bosque. Sus enemigos le compadecían y los más viles se burlaban de su cara devastada por la pena, pálida y mutilada.

Se mató una mañana casi sin hacer ruido. Los vecinos lo hallaron ahorcado el mismo día en el que Diego de Almagro muriera estrangulado en el Cuzco, por orden de Hernando Pizarro. Como a todos los suicidas, se lo olvidó muy pronto, pero una de sus antiguas amadas conservó el parche negro, que llevaba guardado entre las joyas de plata. En el Perú, varias indias tuvieron hijos suyos, pero todos murieron por la sífilis. Una morena de Tánger, pequeña y sutil, había legado a América la peste, por medio de una vara sagrada.

Fuente:

Serrano, Enrique. La marca de España. Seix Barral, segunda edición, 2001, p.p.: 131 – 137.