Presentación

En Medellín

tocábamos el cielo

—Abril 18 de 2013—

* * *

Jairo Osorio Gómez (Caramanta, Antioquia, 1954) es escritor, fotógrafo y editor. Bachiller del Liceo Antioqueño (1972), periodista de la Universidad de Antioquia (1978), especialista en Gerencia de la Cultura (CLACDEC, Caracas, 1989) y maestro en Historia de América (Universidad Internacional de Andalucía, La Rábida, 2000). Autor de quince libros publicados, algunos de ellos son “Borges: memoria de un gesto” (varias ediciones), “Niquitao: una geografía de cruces” (2000), “Los días de Lisboa y otros lugares” (2000), “La democracia traicionada – Los casos de México, Venezuela y Perú” (2003), “Pueblos itinerantes de Urabá” (2005), “Gardeazábal – Confesión de parte” (2007) y “Jaime no es billarista” (2009). En versión electrónica: “Pueblos itinerantes de Urabá – Un retrato de su poblamiento” y “Caramanta: historia y tradición”.

Presentación del autor por

Carlos Bueno, Francisco Velásquez

y Jorge Iván Correa

* * *

Visión subjetiva sobre Medellín, en cinco capítulos: La ciudad como objeto (en sentido filosófico); la ciudad ideal (imaginaria); la “atolondrada” (aproximación crítica); la ciudad “secreta” y la ciudad “real”. La primera sobre la miseria al margen de la opulencia; la segunda, según la percepción y las aspiraciones del comentarista; la tercera es la mirada analítica; cuarta, la aventura confidencial; y la última concluye en “La ciudad real”. El conjunto es la obsesión del enamorado de la ciudad.

Jaime Jaramillo Escobar

El libro pulcramente editado es el mejor alegato para comprender esta villa incomprensible, a menos que la literatura la revele como lo hicieron desde Tomás Carrasquilla, Fernando González y León de Greiff, hasta Jaime Espinel, Fernando Vallejo, Gonzalo Arango, Eduardo Escobar, Alberto Aguirre y, ahora, Jairo Osorio, quien ha conseguido un libro bien realizado hasta la saciedad y con un denso análisis que hace que Medellín quede desenmascarada en el despropósito que caracteriza a los insaciables funcionarios de gobiernos, coludidos con los urbanizadores —hacheros de siempre—, que incluso validan una escultura homenaje a la motosierra que existe en la plaza de Mutatá, donde fue erigida, incluso, antes del reinado del paramilitarismo que tanto daño ha hecho a esta “patria” exaltada por el Presidente del que tanto supimos y sufrimos en su doble mandato.

Francisco Velásquez G.

* * *

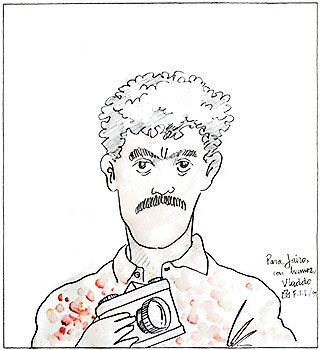

“Para Jairo, con humor,

Vladdo – F.I.L. / 91”

* * *

La ciudad secreta

Hablo de la ciudad que amo,

de la ciudad que aborrezco.

José Manuel Arango

(1988)

Por Jairo Osorio Gómez

Es la de los amantes. La de quienes infringen las conductas de la ciudad conservadora con el hábito de un “ménage à trois” delictivo pero utilitario.

¡También la he vivido! Por eso mis amigos nunca me vieron en la ciudad que ellos frecuentaban en sus fiestas de oropel, porque los dos nos andábamos por entre las madrigueras de nuestra felicidad clandestina.

La ciudad secreta es aquella que recorremos en las neblinas de media mañana para no dejarnos ver de nadie que pueda envidiar esa moral restrictiva de pecados deliciosos. En este aspecto, Medellín es tacaña en oportunidades para los enamorados. Sin parques, sin alamedas ni plazas, sin monumentos recónditos ni laberintos complejos, la ciudad sólo ofrece a los amantes algunos rincones equívocos que terminan por repetirse, por agotar a los queridos. Mi ciudad no es neblinosa. ¿Será por eso que no ha dado grandes obras de literatura?

La ciudad secreta es lo más parecido a un poema. Está hecha de los instantes fugaces del verso iluminado. Su recuerdo, además, es imperecedero como las palabras atinadas con las que nos seduce el lirismo de la copla. Con la amante, en la ciudad secreta, se vive enajenado. El amor priva de seso a los amados. La manera más segura de enloquecer es amartelarse con empecinamiento en una aldeílla que no es amigable para estas fruiciones. Pero esa misma locura es la que alienta al amor y a la ciudad secretos. Es delicioso. Por eso Cortázar decía que las ciudades eran siempre mujeres para él.

M. es mi ciudad secreta. Con ella conocí la urbe de las simulaciones. La de las horas más imprecisas, la de los suburbios más peligrosos, la de las enmohecidas discotecas diurnas, detrás del telón de los consultorios médicos centrales, en el casco histórico; la de los hotelitos rústicos e impredecibles, la de los cines a media jornada del trabajo diario, la de los cementerios y galerías de muertos más anónimos, la de las capillitas de barrio, la de los bosques de Santa Elena en mitad de semana, la de los mercados populares de La América y Buenos Aires, la de los callejones en los arrabales tangueros, la de las oficinas y cuartuchos de amigos y parientes en Boston, “Pajarito” y San Félix; la de los días más deshabitados de vacaciones, cuando Medellín permanece vacía y los maridos se enmontan en sus fincas… “En enero me gusta esta ciudad porque queda solitaria”, cantaba Ciro Mendía. Peor, le replicaba Fernando González: “Da la impresión de una jaula cuando se ha ido el pájaro: queda oliendo a naranja podrida y a estiércol”…, que es el mismo olor del paseo del Río después de la temporada de Navidad. En fin, una ciudad diversa que no habría conocido si no hubiera sido por ese enamoriscarse de cabras sueltas que fue toda la edad adulta de los dos, y que continúa perpetuándonos en esta indecisión fatal de la madurez… Como si estuviéramos eternamente abarraganados.

“Nuestras son las mujeres que nos dejaron”, pensaba Borges. Entiendo así el motivo por el que se recorre de nuevo y tanto, y sin rumbo fijo, la ciudad: para jugar con la ilusión de encontrármela otra vez con sus arrebatos de furor uterino. “Para mitigar la tristeza”, que era el consuelo del ciego homérico en su lamento.

Los amantes recorren a pie la ciudad, distanciados fingidamente y apenas por un tranco; por eso la ven, la huelen. Los otros residentes, no. Aquellos, separados por la discreción, se miran sorteándose entre la multitud, se dicen palabras cortadas en medio del barullo ajeno, pero siempre juntos llegan a donde quieren. De la mano del poema de su escritor predilecto y de las cifradas infidencias, hilvanan un recorrido diario que termina por alojarse en sus mejores recuerdos y en sus momentos más inolvidables… “Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco del zaguán, y la puerta cancel; de Borges tengo noticias por el correo, y veo su nombre en una tima de profesores o en un diccionario biográfico […] No sé cuál de los dos escribe estas páginas” [Teitelboim].

Ernesto Sabato reconoce que la poesía de Borges le ayudó a descubrir “melancólicas bellezas de Buenos Aires; en viejas calles de barrio, en rejas, en aljibes, hasta en la modesta magia que a la tardecita puede contemplarse en algún charco de las afueras”. Como ellos dos, yo también podría decir de Medellín: “No sé qué le ocurre a Buenos Aires. No hace otra cosa que aludirte infinitamente. Corrientes, Lavalle, San Telmo, la entrada del subterráneo (donde espero esperarte, una tarde, donde diré con más timidez, espero, esperar, esperarte)”… La concesión que permite ser amante. Repetirse. Poseer el recuerdo intacto. Ella, en definitiva.

Podría nombrar, uno a uno, aquellos lugares sórdidos de la ciudad que nos acogieron cada deshora de estregadura. Como en otra capital bonaerense traspapelada: Junín, Caracas, Maracaibo, La Playa, Sucre… En esas calles, el amor nos resignaba a las suciedades cómplices de las pastelerías y de los cafetines de segunda, de las bodegas más inverosímiles y ajenas a una concurrencia selecta, que era lo que siempre buscábamos. El ocultamiento. Nadie, entre los pocos parroquianos de barrio que dormitaban la siesta en las mesas de Pilsen de los tinteaderos antiguos, podía imaginar la identidad de aquellos dos intrusos que escampaban allí, en las tardes, su trastorno de amantes. ¡Cuántos besos, cuántas caricias en medio de los ojos espantados de los concurrentes en todos los cafés que fueron nuestros!

Buscando los confines del atardecer y la montaña nos expusimos a la lluvia, nos arriesgamos al asalto de los criminales; incluso, a la mirada fisgona de la carne y sangre del otro. Fue, en cierta manera, el único modo de llegarnos a los riscos de los cerros emblemáticos de la ciudad, pese a los azares de sus callejones desiertos; y a las tentaciones de sus moteles animados. El afán siempre nos empujó a sus laberintos repentinos en los instantes menos pensados. Una fortuna se nos fue en esos deleites. Las obligaciones del trabajo estuvieron sujetas al capricho del amor. Las tardes se hicieron todas para nosotros. Las tardes son todas para los amantes, porque en Medellín la “gente honorable que huele a tela y a plata” está dedicada a esas horas a la usura y a la miseria de sus bancos, mientras sus esposas putean con los poetas; tan malos ellos en el verso como en la pasión. Pero esa es la vida en la aldea. Puro simulacro.

En ese idilio público, donde M. y yo nos inventábamos cada día el itinerario de nuestra propia Rayuela inédita; “un encuentro casual era el menos casual en nuestras vidas”.

En la ciudad secreta rezan a la luz del día las ancianas, los desempleados, los pensionistas, las prostitutas a la espera de sus clientes, los clientes, los timadores, los curas viejos que hacen la siesta en el confesionario… También los amantes por la necesidad del sigilo de su aventura. La urgencia del mediodía o del martes a las tres de la tarde los vuelve piadosos. Creyentes en las plegarias del cielo y la ventura. Le rezan a María Auxiliadora en la capillita de Ayacucho con Tenerife, y en la basílica de Sabaneta; al Señor Caído de San Pedro de los Milagros; a las ánimas del “cementerio de los ricos”, en Lovaina; a los beatos de San Antonio, San José, San Judas y La Candelaria… Cada pasadizo y momento traen un santo que únicamente los vuelve específicos la hora y el trance en los que andan perdidos los amantes, en las nubes de su empalago. Ellos hacen de las iglesias su propia cartografía de la ciudad secreta.

La trampa de la piedad, sin embargo, nunca satisface a los amantes con aquello que ansían al renovar sus andanzas diarias: una ciudad permisiva, o invisible, para sus demostraciones desaforadas de cariño, tal como acostumbran ejercerlas los queridos, que es la razón por la cual se enrabian de celo, y de insolencia. Insólitos en su emparejamiento, en su barraganería, toda la ciudad es su lecho: el ascensor del edificio solitario; el gabinete de espera del policlínico de la amiga; la cocineta del mismo policlínico; su propio consultorio médico, en los intervalos de los pacientes; las salas del cine Junín, abandonadas y somnolientas antes del rezo del Trisagio; los oscuros rincones de las alcahueterías de La Playa y los alrededores de la placita de Flórez; el carro de ella estacionado en el parque barrial, ocultos los dos tras el vapor de la lluvia que opaca los vidrios con las gotitas de su respiración fatigada; el mismo Renault 4 en la vereda cerrada, sin tránsito, del “Bolero Bar”, durante las noches invernizas, o bajo los árboles de “Piedras Blancas” y “Telestar”, en ejercicios litúrgicos de eternos mete-saques y chupadas gloriosas de ángeles endemoniados. Una bacanal diaria. Forzosa cuando se es amante y se vive en una ciudad que parece otra: la sombra de la que figura en los calendarios y directorios de publicidad. La de la memoria perdurable inscrita en la criptografía de los lugares y los hombres más diligentes que la salvaguardan felices del escrutinio público.

En aquella ciudad y en aquel tiempo éramos lectores de Henry Miller (ella me enseñó a conocerlo), y como él y Anais Nin, follábamos todo el día y donde podíamos; hacíamos el amor como dos músicos que se juntan para tocar sonatas. Como proscritos, la tentación era inevitable. En medio de la proscripción, nos volvimos adictos a la fellatio, a la irrumación y a las perversiones más aparatosas, sin que lo impidiera el ahogo de nuestro coche popular. En gratitud por haberme llevado a Miller, la dejaba practicarme “el francés profundo”, que ella disfrutaba al máximo; se tragaba mi instrumento hasta más adentro de la garganta, presionada con mi mano sobre su cuello. Incluso, me lo hacía mientras yo conducía por entre la gresca de los buseros y los automovilistas del centro de la ciudad. En volandas, atravesábamos la autopista Sur, desde la avenida Oriental hasta Ancón, en medio del desorden de los choferes del municipio de Caldas y de los “rimuleros” nacionales, que se entusiasmaban con nuestro atrevimiento. Luego, regresábamos por la paralela oriental del Río —bautizada después avenida Regional—, ya un poco más protegidos por la turbiedad de la calle y el día, hasta que reventaba esa explosión de estrellas en su boca hinchada y exhausta. Rendida entre mis piernas desnudas, todos esos kilómetros, parecía una felatriz egipcia. Entre la algarabía del tránsito anochecido, M. era un gallo loco, “tenía la lascivia insaciable de un unicornio”. Ardiendo, derramándose por sus muslos, con su calzoncito empapado, la despachaba para su apartamento en taxi, donde yo sabía que esa mujer endemoniada se encamaba sin pudor, y de inmediato, en el otro… A veces le pedía que se fuera en cueros para que dejara su braga enredada en mis huevos. (A la mañana siguiente, a primera hora, era yo quien la recibía en idénticas condiciones. Se llegaba a mi catre con el desespero de su apetito insatisfecho, porque a mi yegua caponera no la saciaba nadie; el cabestro de su vulva nos arrastraba todo el día por las pesebreras encubiertas de Medellín. Siempre la delataba el olor a esperma de sus labios).

“Te voy a enviar a casa con tu Sylvester con dolor en el vientre y una matriz vuelta del revés. ¡Tu Sylvester! Sí, él sabe encender un fuego, pero yo sé inflamar un coño. Disparo dardos ardientes a tus entrañas, Tania, te pongo los ovarios incandescentes. ¿Está un poco celoso tu Sylvester ahora? Siente algo, ¿verdad? Siente los rastros de mi enorme picha. He dejado un poco más ancha las orillas. He alisado las arrugas. Después de mí, puedes recibir garañones, toros, carneros, ánades, san bernardos […]. Y si tienes miedo a que te jodan en público, te joderé en privado. Te arrancaré algunos pelos del coño y los pegaré a la barbilla de Boris. Te morderé el clítoris […]” [Trópico de Cáncer, 1934].

Yo lo hice realmente. La afeitaba y, cosidos sus vellos de ángel, los guardaba entre las hojas de mis libros predilectos, envueltos en el celofán de las cajetillas de sus cigarrillos. Cuando muera, es posible que allí los encuentre algún lector despistado. Sépase que son de ella.

Ay, M., “¿dónde estarán ahora aquel cálido coño tuyo, aquellos senos erectos, aquellos muslos suaves y turgentes? Tengo un hueso en la picha de quince centímetros. Voy a alisarte todas las arrugas del coño, hinchado de semen”.

Contaré una infidencia: la ciudad secreta no existe sin los alcahuetes, y sin la geografía escrupulosa de la rutina. Tiene nombres cifrados de muchachas, de edificios, de sótanos, de bares. En nuestro caso, contiene indistintamente nombres de santas, de árboles, de emperadores, de diosas griegas, que designaban paradojalmente aquella urbe de nuestro desenfreno sin límite. A, C, L, B, E, K, S… Marcas que facilitaron y preservaron el habitáculo de la devoción.

El amor, que es puro (y que obliga a la confidencia, decía Borges, porque de lo contrario termina siendo una traición), se convierte por el camino de la metrópoli huronera en una estancia lóbrega que a veces estalla en su impotencia por la conquista de la libertad, en su ansia de brillo y desenfado. La urbe, entonces, se les aparece sombría, sórdida, a los afectuosos que, constreñidos, se tironean a ratos con sus maldiciones por los naufragios de un polvo contenido.

También hay que decirlo: para los amantes, alegóricamente, la ciudad secreta es el territorio de las cañerías, de los subterráneos que deja el urbanismo maltrecho de los maestros de obra, de los albañiles certificados de universidad, donde, además de las ratas, se esconden los queridos.

Sucede con los amorosos la mayor paradoja de la historia. En el momento en que más se aparean como sujetos —en la entrega total del amor, cuando la pasión los enseña como son corpórea y espiritualmente: sin reservas, sin máscaras, sin simulaciones, desnudos de cuerpo y alma—, más tienen que enseñarse ellos como objetos desvalidos de toda pretensión; actuar como seres anónimos, obscuros, sin la lubricidad de sus propias secreciones… En la ciudad secreta los hombres dejan de ser ciudadanos. Los amados son despojados de su identidad. Son errabundos. Se transforman en dos errabundos que saltan matorrales entre la jungla de la muchedumbre. Sus rostros se desvanecen bajo la apariencia del corazón virtuoso que exalta la propaganda engañosa. Vuelven a ser los desterrados de la ciudad de inmigrantes, de la ciudad real. Pierden aquello que Borges anotó en su ceguera meridiana: Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. El contrasentido de los amantes se halla en la ignorada desventura de sus individualidades, a consecuencia de la contravención al orden moral de su clase. Se quedan sin saber para siempre quiénes fueron realmente.

Treinta años padeciendo la ciudad secreta hacen de vos un dibujo a lápiz que se esfumina por el golpe de las radiaciones invisibles de la luz, el tiempo y la memoria. ¡Ah, y el confinamiento! Un hombre se pasa encerrado la mitad de su vida pensando en una mujer; al final, descubre irónicamente que es sólo eso: un claroscuro de las fechas en que, como hombre, vivía en continuum una serenata lacrimosa de Alci Acosta o Agustín Lara… “No te me vayas de la vida […], eres la razón de mi existir, mujer. Amor, fuiste mi cruz, mi religión […], quiero que me incendies, quiero que me mates, mirar de diosa […] María bonita, María del alma, habrás tenido muchos amores, pero ninguno tan idolatrado como el que brotaba […] dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar […] que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaban por llorar […] un río de lágrimas pensando en ti […] te quiero como no llegaba esperarte a querer”. En fin.

Recorriendo esos instantes, el amante comprende que era un desterrado amoroso. En la ciudad secreta se es un desterrado amoroso… Es lo que fui, es lo que continuo siendo. Soy. Un réprobo.

Al padecimiento de una ciudad ideal no conquistada, y de la ciudad real sufrida, tenemos que sobrellevar, además, el dolor y las injurias de una ciudad secreta que te expatria, que te abandona. Que te condena a la pena eterna del amor clandestino. Anatema inmerecido.

Aun así, la ciudad secreta es una bendición: es la mujer que nos lleva a la deriva con sus deseos; con la nostalgia. Repasen, “para mitigar la tristeza”, decía el desterrado de Buenos Aires… Una geografía de tumultos donde los amantes sobreviven por los efluvios del cuerpo y los ardores del alma.

Ya Pedro Guerra le cantó a ese furor de entrambas: “Mejor buenos recuerdos que un pasado perdido […] Lo que fue tan hermoso que no caiga al olvido. Te estaré recordando por siempre, Matilde, que tú no te has ido…”, ¡ay, concha mía!

Fuente:

Gómez Osorio, Jairo. En Medellín tocábamos el cielo. Fondo Editorial UNAULA, Medellín, 2012.

* * *