Presentación

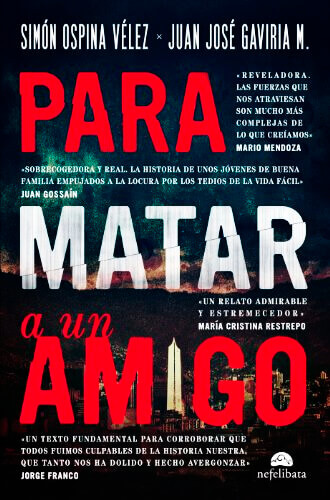

Para matar a un amigo

—28 de febrero de 2013—

* * *

Simón Ospina Vélez (Medellín, 1978) es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Desde hace dos años vive en Buenos Aires, Argentina, donde cursa una maestría en Literatura Latinoamericana. Ha publicado artículos en el periódico El Colombiano y en la revista Fifty-Easy. En enero de 2012 la revista SoHo publicó un cuento suyo titulado «Un 32 de diciembre». En la actualidad prepara la edición de la fábula «El hijo de Martina y Gaviero».

Juan José Gaviria M. (Medellín, 1980) es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene una maestría en Peacekeeping and Security Studies de la Universidad Roma Tre. Ejerció pocos años de abogado y en 2008 se incorporó como editor junior al Grupo Planeta, donde actualmente se desempeña como Subdirector Editorial. Ha publicado artículos en El Tiempo, El Mundo y El Colombiano. Escribió «Crónica sobre lo que significa ser pariente de Pablo Escobar» para la revista SoHo así como «Pedalazos de acero» y «El descenso de Armstrong» para la revista Donjuán.

Presentación de los autores

por Pascual Gaviria Uribe.

* * *

1. adj. Dicho de una persona:

Soñadora, que anda por las nubes.

* * *

Simón Ospina Vélez

y Juan José Gaviria M.

* * *

Un relato admirable y estremecedor.

María Cristina Restrepo

*

Lo primero que sorprende de este libro es su aproximación a la literatura policíaca. Desde sus inicios, esta corriente literaria se ha caracterizado por descender a las zonas prohibidas de la sociedad moderna industrial. Desde el Auguste Dupin del escritor norteamericano Edgar Poe hasta el Héctor Belascoarán del mexicano Paco Taibo, los investigadores policíacos son los encargados de emprender una aventura por las zonas prohibidas de una sociedad hipócrita que se descompone en sus raíces más íntimas.

Mario Mendoza

*

Dos cuerpos sin vida, un hombre y una mujer, son hallados en un apartamento de El Poblado, en Medellín. Lo que en un inicio parece ser un asesinato común, esconde una intriga siniestra. El detective Ricardo Saba se hace cargo del caso y pronto descubre que los familiares tienen un sospechoso: Juan Camilo Mejía, el Milicio, miembro de la familia más poderosa de la ciudad y amigo de infancia de una de las víctimas. Que el Milicio sea el principal implicado pondrá al descubierto una trama de hechos inesperados. Para matar a un amigo nos revela de manera intensa y perturbadora cómo unos jóvenes de la élite se apropian de las costumbres más sangrientas del narcotráfico. Con el ritmo de las mejores novelas de suspenso, esta historia evidencia el desgaste moral que corroe a toda una sociedad y cómo en una ciudad de más de cuatro mil homicidios al año la voz de un detective se convierte en la única conciencia que recorre los entresijos de las capas más sórdidas de esta Colombia de ficción.

Los Editores

* * *

Para matar a un amigo

~ Capítulo 12 ~

La tarde del matrimonio el cielo estaba despejado. Los rayos del sol filtraban la luz suficiente a través de las ramas generosas del árbol de mango que le hacía sombra a la piscina. Desde el lugar del encuentro podía observarse como un espectáculo el guayacán rosado que todavía florecía con brillo y abundancia, a pesar de que anclaba sus raíces en el exiguo espacio verde que quedaba entre la acera y la calle. El Milicio constató que los alrededores, el jardín y la piscina de la casa de su madre ya evidenciaban los años de abandono, pero todavía permitían ofrecer una velada cómoda. Las baldosas de la piscina ya estaban curtidas y resquebrajadas, pero el azul intenso y el nivel del agua que sobrepasaba el tope máximo habían surtido el efecto esperado de maquillar la situación. Los miembros de la familia de su esposa llegaron antes de la hora indicada a la reunión. Mientras entraban y salían de la cocina, los veía mirar a su alrededor, como para intentar comprender la familia a la que se disponían a ingresar. Salvo Karla, todas las otras mujeres de su familia vestían trajes con estampados de diversos colores y tenían afeites excesivos. Mientras las mujeres entraban y salían de la cocina sin ejercer realmente una función provechosa, pues ya todo estaba dispuesto desde la tarde anterior por parte de la comitiva organizada por el ama de llaves de su abuelo, el Milicio las miraba con desdén desde una esquina. Su padre también entraba y salía sigiloso de la cocina para tomarse un trago.

Pasada la hora prevista, sus tíos y otros miembros de la familia Mejía llegaban a la ceremonia de manera independiente y seguían su camino de ingreso como si no se conocieran.

Él, aunque era el anfitrión, los veía pasar sin preocuparse demasiado por hacerse notar. Por su parte, las mujeres Cataño ya tenían dispuesta sólo para ellas una mesa grande donde a cada instante chocaban sus copas de aguardiente y cerraban con una risotada las interminables anécdotas que evocaban.

Su familia, en cambio, permanecía de pie formando pequeños corrillos y trataban sus temas en voz baja. Notó sin sorpresa que todos vestían prendas casuales con tonos opacos, sobrios, y sostenían sus vasos de whisky a media altura, preparados para las fotos de la página social del domingo. Su padre empezaba a fastidiarlo. Caminaba de la terraza a la cocina y cada vez se le veía el rostro más congestionado. Sudaba copiosamente y parecía incómodo con su blazer azul oscuro, cuyos botones un tanto descolgados delataban el uso. Llevaba la camisa un poco más abierta de lo normal y del pecho hasta las mejillas le subía un color rojo intenso. Parecía estallar.

Su mano exhibía un leve temblor cuando se llevaba el cigarrillo a la boca, y masticaba chicle a una velocidad desagradable. El declive era evidente, pensó. Al observar a Karla, bella, radiante, vestida con delicadeza a pesar de los gustos de su familia, el Milicio imaginó lo que diría la suya después de abandonar la casa de su madre. Por fortuna para ellos, nadie más aparte de los sorprendidos invitados comentaría del embarazo simultáneo del primogénito de Karla y del último hijo de la señora Cataño, su madre. El Milicio pudo verlas orgullosas exhibiendo sus vientres henchidos, y pudo oír a la futura abuela cacareando a diestra y siniestra su alegría porque su hijo sería el amigo cómplice de su nieto. Dirigió la mirada a su madre y quiso ver en su semblante la belleza perdida por el paso del tiempo. ¿Qué estaría sintiendo? Jamás lo sabría con certeza, ella nunca hablaba de lo que llevaba por dentro. Sin embargo, pudo imaginar que estaría pensando en lo poco que esto se parecía a su fastuoso matrimonio celebrado dos décadas atrás. El Milicio recordaba los recortes de prensa que su padre le hacía ver de cuando en cuando, en esos momentos en los que necesitaba ratificar su pertenencia a la familia de su exmujer. Había sido el acontecimiento social de la década del sesenta y principios de los años setenta en Medellín y en Colombia. Rememoraba las fotos del evento en las portadas y las descripciones de la decoración del lugar y el vestuario de los invitados. Y su abuelo… ¿Qué pensaría su abuelo?

Al fondo, en una esquina sombría y retirada de la piscina, los ojos petrificados del viejo debían estar registrando la ocasión. ¿Habría sospechado el descalabro que había empezado con el ahora lejano matrimonio de su hija? Ahí estaba el patriarca, con la boca entreabierta y la mirada perdida, y el Milicio no pudo dejar de sentirse triste por él. Qué lejos estaban aquellos tiempos de los aplausos y los cálidos abrazos de ministros, embajadores y expresidentes que celebraban con su abuelo. En ese momento, recordaba la narración que su padre hacía de la tarde cuando les entregó las llaves de la misma casa en la que en ese preciso día se encontraban, y que veinte años atrás se levantaba imponente y sobria a la vez en el barrio. Había sido construida a petición de su esposa, pero con el cumplimento de todos los detalles arquitectónicos que él mismo había ordenado. Las grietas de las baldosas, el moho de los zócalos y la oscuridad de las habitaciones parecían guardar una alegórica correspondencia con la breña decadente y trágica por la que se despeñaba la familia. Y sin embargo, la casa, como su abuelo, se resistía a caer y todavía emanaba cierto hálito sublime.

El Milicio se paseó por los ambientes antagónicos de la celebración. Bajó al sótano y rememoró los tiempos de esa juventud todavía vigente que ese día se le hacía remota y escurridiza. En medio de cajas que antes le habían servido para almacenar armas, y sentado sobre un par de bultos de arena que había usado como polígono, la nostalgia se apoderó de él. En silencio, pensó en las mil posibilidades que le deparaba el destino. Ahora que sería un padre de familia, su fuerza vital debería crecer antes que apocarse. Mientras reflexionaba, sacó un papel de cigarrillo y empezó a envolver un puñado de marihuana. Con manos de artesano, distribuyó la hierba a lo largo del pedazo de papel y lo amasó hasta formar un pitillo. Lo prendió y se entregó al solaz que el humo le provocaba.

El mundo es una ilusión, un juego que no podemos ver porque los jugadores son eternos y viven en el espacio. En este juego, como en todos, se trata de ganar, de obtener todos los puntos y superar a los demás. La vida, insistió para sí mismo, no es más que un juego. Lo que piensen las demás fichas es irrelevante, pues cada uno obedece las instrucciones del jugador invisible. La vida, entonces, no hay que tomársela tan en serio, y lo único importante es obedecer el llamado entrañable del destino, ese jugador invisible que nos dicta qué hacer.

Fuente:

Ospina Vélez, Simón; Gaviria M., Juan José. Para matar a un amigo. Nefelibata Ediciones, Bogotá, 2012.