Lectura y Conversación

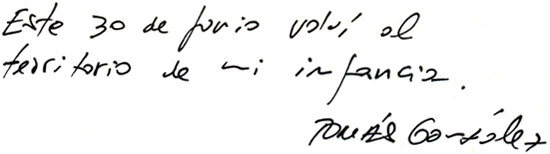

Tomás González

—Junio 30 de 2006—

Revista Arcadia n.º 7

Abril de 2006

* * *

Tomás González (Medellín, 1950) comenzó su carrera literaria a principios de la década de los setenta. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Escribe cuentos, novela y poesía. Después de trabajar casi dieciséis años en Nueva York, regresó a Colombia en 2002 y hoy vive en Chía, municipio cercano a Bogotá. Ha publicado: «Primero estaba el mar» (1983), «Para antes del olvido» (Premio Nacional de Novela Plaza & Janés, 1987), «El rey del Honka-Monka» (Cuentos, 1994), «La historia de Horacio» (1997), «Manglares» (Poesía, 1997) y «Los caballitos del diablo» (2003). Su obra está siendo traducida al alemán.

Presentación del autor

por Héctor Abad Faciolince.

* * *

«Leyéndolo tuve la sensación de

que Tomás González es muy puro».Elfriede Jelinek

Premio Nobel de Literatura

Piedepágina.com

* * *

«Lo que ha escrito Tomás González es fácil de identificar por su belleza tranquila. Y por la observación meticulosa de todo lo que se le atravesó desde la infancia. No parece haber detalle que se le escapara a una mirada intensa que le hizo entender un mundo que lo ha perseguido más allá de las montañas y más allá del mar, no obstante sus veinte años en Nueva York, y toda una vida en la cual ha sido antioqueño sin ejercerlo. Y ése es otro mérito: no se propuso ser el Tomás que lo conduciría a Carrasquilla ni el González que lo llevaría a Fernando, su pariente mayor y vecino de finca en Envigado, de quien leyó todo sólo a los treinta años por una estrategia: no salir marcado con hierro de esa cercanía con el filósofo de Otraparte, cuyo poder de seducción creó una saga admirable en el movimiento Nadaísta. Por fortuna la hondura de Tomás González nos ha permitido a sus lectores hurgar en otras realidades por fuera de coyunturas y catástrofes».

Héctor Rincón

Revista Arcadia

* * *

* * *

El escritor del silencio

Tomás González o el secreto mejor

guardado de la literatura colombiana

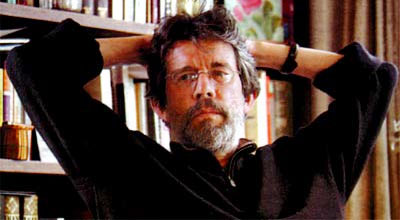

La reedición de la obra del escritor antioqueño Tomás González recupera a una de las principales figuras de la literatura contemporánea colombiana. Poco conocido, distante con los medios y alejado de las cámaras, el escritor aceptó recibir a Arcadia en su casa.

Por Andrés Felipe Solano

Conozco a Tomás González por el retrato que acompaña la solapa de sus libros. Es el de un muchacho de gafas metálicas y pocas arrugas. Por eso tardo en reconocer al hombre de barba crecida y entrecana que me abre la puerta. Durante un largo segundo creo que es uno de sus tíos, de los que habla en su novela La historia de Horacio. Incluso el mismo Horacio, ese personaje nervioso que no se despega de un cigarrillo hasta poco antes de ir a la tumba. Tomás me hace seguir, cortés pero distante, casi tan incómodo como yo ante la entrevista que se avecina. No le gusta hablar mucho con la prensa y es poco lo que se sabe de él, en parte por su carácter huraño y en parte porque vivió casi dos décadas en Estados Unidos.

González abandonó Colombia en 1983 sin haber publicado Primero estaba el mar, novela basada en la violenta muerte de su hermano. La escribió mientras trabajaba corno cantinero en el Goce Pagano, un bar salsero del centro de Bogotá. En una de las pocas entrevistas que ha dado, el huraño escritor nacido en Medellín explicó el origen de su primera novela: «Cuando murió asesinado mi hermano Juan, en Urabá, a pesar del inmenso dolor que eso me causó, me di cuenta de inmediato de que había ocurrido algo que tenía las proporciones de una tragedia; me refiero a las proporciones estéticas. Mientras el dolor que una parte de mí sentía era a ratos casi insoportable, otra miraba los hechos en frío, como alguien que examina un árbol caído y calcula el tamaño de un bote que podría sacársele. Y eso fue lo que hice: escribí Primero estaba el mar, y muchas veces mientras lo hacía se me ocurrió que estaba utilizando desvergonzadamente la muerte de mi hermano para hacer literatura. Pero así y todo seguí escribiéndola».

En Primero estaba el mar la fatalidad se instala poco a poco hasta apropiarse por completo de una pareja que se ha ido a vivir cerca de la costa, en busca de una incierta felicidad. Está escrita en un tono sobrio, contenido, sin malabar alguno, cualidad admirable en la primera obra de un escritor. Un tono muy diferente a cualquiera de las obras de sus contemporáneos colombianos: «Hasta más o menos las tres de la mañana J. tuvo conciencia de sí mismo. Al parecer el whisky no estaba bueno y los dos se enlagunaron. Hubo una pelea horrible entonces, pero ellos nunca supieron el motivo. Debió ser algo muy tormentoso, porque al día siguiente ella tenía un ojo negro y magulladuras en los muslos y J., dos arañazos largos en la cara. Todos los libros estaban caídos de las estanterías y la escopeta apareció bajo la cama, con un tiro disparado».

Un registro que en su modestia González le atribuye a la propia historia y no a su habilidad como escritor. Para los pocos que la leyeron en su momento, la obra también dejó entrever uno de los ejes fundamentales de lo que sería su literatura en el futuro: el pulso entre la vida y la muerte.

González abandonó esa primera novela a su suerte y partió a Miami con su esposa Dora seducido por la posibilidad de escribir y trabajar al mismo tiempo. Al llegar, su familia política lo acogió. Durante los tres años transcurridos en la Florida desempeñó varios trabajos: desde ayudante en una imprenta hasta alineador de llantas de bicicleta. También vivió seis meses en Nueva Orleans, una ciudad presente en sus cuentos y que él recuerda en lenta descomposición, con ese olor a podredumbre, a salitre. Una ciudad siempre desbaratándose, como la Cartagena antigua. En resumen, un territorio conocido.

Cansados de la Florida, González, su esposa y su hijo Lucas, decidieron mudarse. La idea era ir en carro hasta Pensilvania, en donde él quería aprender a cultivar champiñones por un tiempo para después regresar a Colombia. Durante el viaje llamó a un amigo que vivía en Nueva York y él lo convenció de instalarse por una semana en la ciudad y desde ahí bajar hasta Pensilvania. Así lo hizo. Dejó a su familia al cuidado de su amigo en un apartamento en la calle 101, a dos cuadras de Central Park, y partió en soledad con la firme idea de encontrar aquel vasto campo de champiñones del que le hablaron. González nunca llegó a su destino. Se perdió varios días entre una red de autopistas hasta que vencido decidió regresar.

Vivió ocho meses en aquel apartamento; ocho meses en los que se deprimió, en los que no soportó la bulla de la ciudad, en los que se aterró de ver a gente que por culpa de la recesión había empezado a vivir en los túneles del metro. La imagen le causó una impresión tan profunda que comenzó a darle vueltas en la cabeza a un cuento que explicara cómo una persona llega a tal estado de orfandad. El motivo de Verdor, otro de sus cuentos, lo encontró en la historia de un tío que casi no se repone de la muerte de un hijo. Era una razón poderosa y verosímil para que un hombre rodara por un despeñadero: «Él recorría las noches del verano metiéndose por sitios profundos, recovecos turbios, pero casi siempre buscando terminar la noche bajo cielo abierto. Por algún tiempo anduvo con una mujer morena que tenía el tatuaje de una culebra en el estómago. Con ella entró y salió de bares, con ella pasó días en cuartos de hoteles desastrados, que tenían bañeras negras y cortinas espesas ya raídas y que parecían estar más hondo que los trenes subterráneos cuyo ruido los calaba por completo. Envuelta en una luz de mecheros de alcohol, la vio hacer brillar jeringuillas, la vio desaparecer de placidez en el fluido de su propia sangre como quien se deja llevar por un ancho río hacia el olvido». El personaje de Verdor está otra vez en ese punto donde la vida y la muerte conviven.

Después de esos ocho meses, González sintió que su alma comenzaba a colonizar Nueva York tras una mudanza al Lower East Side. En el momento en que se mudaron, el vecindario apenas estaba cambiando. Poco antes ni los taxis entraban. «Con el trasteo me sentí feliz por primera vez. Sentí que era un privilegiado por estar ahí. Era mediados de los ochenta y estaba en el corazón en donde se gestó la contracultura de aquellos años». Hizo suyo un barrio que bullía, «unas calles donde tuve muchos amigos. Un período donde viví una segunda juventud. En ese tiempo salía dos o tres veces a los bares del Lower, los mejores de Nueva York para mi gusto. Había mucho para ver en sitios como Mars. Ése es de los pocos que quedan. Es un cuchitril de dos por dos donde aún se reúne la gente más extraña del mundo. Para mí era muy atractivo. Bebíamos vodka, mucho vodka. Después el cuerpo me cobró las salidas. Los guayabos eran insoportables y dejé de buscar la noche, pero recuerdo esos días con mucha alegría. Todas esas noches aún están muy vivas en mí». Como están vivos los paseos a Conney Island, las tardes en que se sentaba en una banca del tablado, entre montañas rusas oxidadas, a ver nadar a Los Osos Polares, un grupo de viejos rusos curtidos en el mar Báltico, y el bar del que no se acuerda el nombre pero que está descrito en Víctor está de regreso, otro de los cuentos que hacen parte de El rey del Honka-Monka.

No sabe si escribirá algo largo sobre Nueva York, aun así la ciudad está en algunos de sus cuentos y el libro de poemas titulado Manglares. Quizás esta obra, ya publicada pero a la que le viene agregando nuevos poemas y que espera terminar a final de año, resuelve aquel definitivo duelo entre vida y muerte. Esa palabra, que se refiere al sitio geográfico-climático «donde las cosas se destruyen y se construyen al mismo tiempo, ese lugar ambiguo, entre sólido y líquido, es la frontera donde me paro con la intención de mostrar que a pesar de la podredumbre sólo lo vivo permanece y lo muerto ido está». Por eso mismo en su novela Regresa Abraham, hasta ahora inconclusa, intenta contar la historia de una familia que fue inmensamente feliz en plena época de la violencia bipartidista.

Después de casi dieciséis años en Nueva York, González regresó a Colombia hace cuatro años. Con su retorno, su obra, a pesar de la fama de escritor oculto con la que carga y de la que se ríe un poco, ha adquirido la importancia que merece. Norma reeditó todas su novelas, incluida Para antes del olvido, con la que se ganó el V Premio Nacional de Novela Plaza & Janés (1987). Ésta y Los caballitos del diablo (2003) pertenecen a un mundo rural antioqueño en el que algunos ven un punto flaco, quizá porque representan un universo contrario al de sus cuentos, al de sus poemas y al de su portentosa primera novela. Un cerrado universo que a lo mejor sólo los paisas logran descifrar en toda su dimensión. Lo mismo se pensó de la obra de Fernando Vallejo en su momento.

La historia de Horacio (1997), a pesar de estar enmarcada en ese mundo, lo trasciende. La novela, hace poco traducida al alemán, nació a partir de «un documental sobre una familia de hermanos que vivía en Connecticut. Uno de ellos sufría de un nerviosismo patológico que lo obligaba a hacer cosas como caminar sólo de noche para no encontrarse con nadie. Bueno, yo tuve un tío que sufría de algo parecido. Decidí entonces contar la historia de un hombre, Horacio, que vive en una casa grande con su esposa y tiene por vecinos a sus hermanos. Este hombre sufre de una sensibilidad extrema, de una percepción exacerbada de la realidad que termina por causarle la muerte. Así era mi tío, cuando hablaba por ejemplo de una muchacha muy bonita que había visto, lo hacía como si se le fuera la vida en ello. Terminaba exhausto». En este punto calla. Parece haber llegado a algo importante. Lo empujo a que me lo diga, avergonzado de estarle arrancando palabras que a lo mejor sólo quiere escribir. «Pero ahora que lo pienso y yendo mucho más lejos, es lo que de alguna manera nos pasa a todos. El mundo nos va debilitando, la misma vida es la que nos va minando, sólo que en Horacio ese proceso es mucho más rápido». Su novela se conecta, aunque él no lo haya notado, con La muerte en Venecia, uno de sus libros preferidos. Horacio, guardadas las proporciones, es un poco como Gustav Aschenbach, aquel viejo profesor que muere perturbado por la belleza de un jovencito llamado Tadzio y afiebrado a causa del malsano clima de la ciudad italiana. Un aire tan pesado como el de un manglar.

Ante ese debilitamiento, el antioqueño apuesta «por una escritura como respuesta a la muerte, al hecho de que las formas se deshagan en el tiempo». Pero escribir no involucra estar siempre frente al teclado. Ése es un último y lejano paso. González vuelve a romper su pudor y me confiesa que para él la escritura significa «estar atento, leer el mundo de una forma particular, y si llega el poema, cuento, o novela en que pueda dejar testimonio de esa lectura, obviamente que me voy a alegrar. Pero no me angustia que no pase».

En el último año su obra ha despertado una creciente atención, que contrario a lo que hoy sucede con otros escritores colombianos, no está jalonada por una figura mediática. «Es que duré mucho tiempo lejos, no estoy vinculado al mundo literario y ahora vivo en Chía. Y, bueno, confieso que las entrevistas sí me aburren. Me parece que se vuelve un trabajo extra. Además hay gente que hace preguntas que simplemente no tienen respuesta. Y ya bastante me cuesta seguir a un personaje desde que se levanta. Tiene su encanto, pero eso de construir en el tiempo agota. Por eso estoy escribiendo poesía, así me es más fácil llegar al corazón de las cosas y hablar de asuntos más personales».

Noto el cansancio en su cara. Sus ojos me dicen que ha hablado demasiado acerca de sí mismo. Es hora de partir. Lo dejo tras la puerta roja. Me voy con la imagen de su barba crecida y sus palabras serenas, tan libres de vanidad. Lo dejo entre el verde de la sabana y sus perros, Sultán y Sombra, el recuerdo del viaje de una hora en tren hasta Conney Island y los antiguos manglares. Entre poemas como Zarzal:

De todo lo que fue la vida en esos días,

de todo lo vivido en aquel valle

al pie de las altas cordilleras

sólo quedan las formas generales: lo demás

lo doy por ido.

Seguramente allá están las montañas,

el viento puntual

y el mismo valle.

Pero todo lo que estaba allí y que era mío

se ha deshecho, ha fluido,

como nubes ha sido reemplazado

y ya ni siquiera se puede decir que sea lejano.

Por eso hoy,

si el invierno llega otra vez con nieves

ciegas, si he bebido, si por algún motivo

me encuentro ensombrecido

llego a sentir que nunca estuve allí, que nada vi,

que las garzas, el Cauca y las acacias

no salieron nunca del pantano.

Fuente:

Revista Arcadia n.º 7 (Semana) – Abril de 2006, p.p. 12 – 13.

* * *