Club de Lectura

Yo leo

El coronel no

tiene quien le escriba

Coordina: Simón Tamayo

—2 de marzo de 2020—

* * *

La iniciativa «Yo leo» pretende suscitar el amor por la lectura y el deseo de desarrollar competencias de análisis crítico frente a situaciones de la vida real. Este espacio para «compartir lecturas» será una oportunidad para conversar y pensar en el impacto que tienen las ideas de sus autores en la cotidianidad.

———

Simón Tamayo es administrador de negocios y magíster en Mercadeo de la Universidad Eafit. Actualmente se desempeña como profesor de Mercadeo en la Universidad de Medellín y está convencido del poder de la lectura como hábito transformador de la ciudad, generador de arte y difusor de ideas. La lectura es la conexión con nuestro pasado, con nuestros valores y nuestra cultura.

Mayores informes:

* * *

El coronel no tiene

quien le escriba

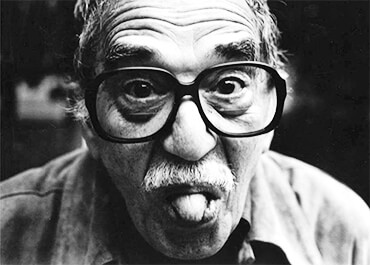

Gabriel García Márquez

~ 1961 ~

Un viejo coronel retirado vive esperando la noticia de que le han concedido la pensión a la que tiene derecho por los servicios prestados a la patria. La espera dura ya quince años, el coronel ha ido todos los viernes al puerto a esperar la llegada de la lancha que trae el correo y siempre ha regresado con las manos vacías.

Ficción, novela corta.

* * *

Gabriel García Márquez

Foto © Indira Restrepo

* * *

* * *

El coronel no tiene

quien le escriba

~ Capítulo i ~

Por Gabriel García Márquez

El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra, y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata.

Mientras esperaba a que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre. Una mañana difícil de sortear, aun para un hombre como él que había sobrevivido a tantas mañanas como ésa. Durante cincuenta y seis años —desde cuando terminó la última guerra civil— el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban.

Su esposa levantó el mosquitero cuando lo vio entrar al dormitorio con el café. Esa noche había sufrido una crisis de asma y ahora atravesaba por un estado de sopor. Pero se incorporó para recibir la taza.

—Y tú —dijo.

—Ya tomé —mintió el coronel—. Todavía quedaba una cucharada grande.

En ese momento empezaron los dobles. El coronel se había olvidado del entierro.

Mientras su esposa tomaba el café, descolgó la hamaca en un extremo y la enrolló en el otro, detrás de la puerta. La mujer pensó en el muerto.

—Nació en 1922 —dijo—. Exactamente un mes después de nuestro hijo. El siete de abril.

Siguió sorbiendo el café en las pausas de su respiración pedregosa. Era una mujer construida apenas en cartílagos blancos sobre una espina dorsal arqueada e inflexible. Los trastornos respiratorios la obligaban a preguntar afirmando. Cuando terminó el café todavía estaba pensando en el muerto.

«Debe ser horrible estar enterrado en octubre», dijo. Pero su marido no le puso atención. Abrió la ventana. Octubre se había instalado en el patio. Contemplando la vegetación que reventaba en verdes intensos, las minúsculas tiendas de las lombrices en el barro, el coronel volvió a sentir el mes aciago en los intestinos.

—Tengo los huesos húmedos —dijo.

—Es el invierno —replicó la mujer—. Desde que empezó a llover te estoy diciendo que duermas con las medias puestas.

—Hace una semana que estoy durmiendo con ellas.

Llovía despacio pero sin pausas. El coronel habría preferido envolverse en una manta de lana y meterse otra vez en la hamaca. Pero la insistencia de los bronces rotos le recordó el entierro. «Es octubre», murmuró, y caminó hacia el centro del cuarto. Sólo entonces se acordó del gallo amarrado a la pata de la cama. Era un gallo de pelea.

Después de llevar la taza a la cocina dio cuerda en la sala a un reloj de péndulo montado en un marco de madera labrada. A diferencia del dormitorio, demasiado estrecho para la respiración de una asmática, la sala era amplia, con cuatro mecedoras de fibra en torno a una mesita con un tapete y un gato de yeso. En la pared opuesta a la del reloj, el cuadro de una mujer entre tules rodeada de amorines en una barca cargada de rosas.

Eran las siete y veinte cuando acabó de dar cuerda al reloj. Luego llevó el gallo a la cocina, lo amarró a un soporte de la hornilla, cambió el agua al tarro y puso al lado un puñado de maíz. Un grupo de niños penetró por la cerca desportillada. Se sentaron en torno al gallo, a contemplarlo en silencio.

—No miren más a ese animal —dijo el coronel—. Los gallos se gastan de tanto mirarlos.

Los niños no se alteraron. Uno de ellos inició en la armónica los acordes de una canción de moda. «No toques hoy», le dijo el coronel. «Hay muerto en el pueblo.» El niño guardó el instrumento en el bolsillo del pantalón y el coronel fue al cuarto a vestirse para el entierro.

La ropa blanca estaba sin planchar a causa del asma de la mujer. De manera que el coronel tuvo que decidirse por el viejo traje de paño negro que después de su matrimonio sólo usaba en ocasiones especiales. Le costó trabajo encontrarlo en el fondo del baúl, envuelto en periódicos y preservado contra las polillas con bolitas de naftalina. Estirada en la cama la mujer seguía pensando en el muerto.

—Ya debe haberse encontrado con Agustín —dijo—. Puede ser que no le cuente la situación en que quedamos después de su muerte.

—A esta hora estarán discutiendo de gallos —dijo el coronel.

Encontró en el baúl un paraguas enorme y antiguo. Lo había ganado la mujer en una tómbola política destinada a recolectar fondos para el partido del coronel. Esa misma noche asistieron a un espectáculo al aire libre que no fue interrumpido a pesar de la lluvia. El coronel, su esposa y su hijo Agustín —que entonces tenía ocho años— presenciaron el espectáculo hasta el final, sentados bajo el paraguas. Ahora Agustín estaba muerto y el forro de raso brillante había sido destruido por las polillas.

—Mira en lo que ha quedado nuestro paraguas de payaso de circo —dijo el coronel con una antigua frase suya—. Abrió sobre su cabeza un misterioso sistema de varillas metálicas. Ahora sólo sirve para contar las estrellas.

Sonrió. Pero la mujer no se tomó el trabajo de mirar el paraguas. «Todo está así», murmuró. «Nos estamos pudriendo vivos.» Y cerró los ojos para pensar más intensamente en el muerto.

Después de afeitarse al tacto —pues carecía de espejo desde hacía mucho tiempo— el coronel se vistió en silencio. Los pantalones, casi tan ajustados a las piernas como los calzoncillos largos, cerrados en los tobillos con lazos corredizos, se sostenían en la cintura con dos lengüetas del mismo paño que pasaban a través de dos hebillas doradas cosidas a la altura de los riñones. No usaba correa. La camisa color de cartón antiguo, dura como un cartón, se cerraba con un botón de cobre que servía al mismo tiempo para sostener el cuello postizo. Pero el cuello postizo estaba roto, de manera que el coronel renunció a la corbata.

Hacía cada cosa como si fuera un acto trascendental. Los huesos de sus manos estaban forrados por un pellejo lúcido y tenso, manchado de carate como la piel del cuello. Antes de ponerse los botines de charol raspó el barro incrustado en la costura. Su esposa lo vio en ese instante, vestido como el día de su matrimonio. Sólo entonces advirtió cuánto había envejecido su esposo.

—Estás como para un acontecimiento —dijo.

—Este entierro es un acontecimiento —dijo el coronel—. Es el primer muerto de muerte natural que tenemos en muchos años.

Escampó después de las nueve. El coronel se disponía a salir cuando su esposa lo agarró por la manga del saco.

—Péinate —dijo.

Él trató de doblegar con un peine de cuerno las cerdas color de acero. Pero fue un esfuerzo inútil.

—Debo parecer un papagayo —dijo.

La mujer lo examinó. Pensó que no. El coronel no parecía un papagayo. Era un hombre árido, de huesos sólidos articulados a tuerca y tornillo. Por la vitalidad de sus ojos no parecía conservado en formol.

«Así estás bien», admitió ella, y agregó cuando su marido abandonaba el cuarto:

—Pregúntale al doctor si en esta casa le echamos agua caliente.

Vivían en el extremo del pueblo, en una casa de techo de palma con paredes de cal desconchadas. La humedad continuaba pero no llovía. El coronel descendió hacia la plaza por un callejón de casas apelotonadas. Al desembocar a la calle central sufrió un estremecimiento. Hasta donde alcanzaba su vista el pueblo estaba tapizado de flores. Sentadas a la puerta de las casas las mujeres de negro esperaban el entierro.

En la plaza comenzó otra vez la llovizna. El propietario del salón de billares vio al coronel desde la puerta de su establecimiento y le gritó con los brazos abiertos:

—Coronel, espérese y le presto un paraguas.

El coronel respondió sin volver la cabeza.

—Gracias, así voy bien.

Aún no había salido el entierro. Los hombres —vestidos de blanco con corbatas negras— conversaban en la puerta bajo los paraguas. Uno de ellos vio al coronel saltando sobre los charcos de la plaza.

—Métase aquí, compadre —gritó.

Hizo espacio bajo el paraguas.

—Gracias, compadre —dijo el coronel.

Pero no aceptó la invitación. Entró directamente a la casa para dar el pésame a la madre del muerto. Lo primero que percibió fue el olor de muchas flores diferentes. Después empezó el calor. El coronel trató de abrirse camino a través de la multitud bloqueada en la alcoba. Pero alguien le puso una mano en la espalda, lo empujó hacia el fondo del cuarto por una galería de rostros perplejos hasta el lugar donde se encontraban —profundas y dilatadas— las fosas nasales del muerto.

Allí estaba la madre espantando las moscas del ataúd con un abanico de palmas trenzadas. Otras mujeres vestidas de negro contemplaban el cadáver con la misma expresión con que se mira la corriente de un río. De pronto empezó una voz en el fondo del cuarto. El coronel hizo de lado a una mujer, encontró de perfil a la madre del muerto y le puso una mano en el hombro. Apretó los dientes.

—Mi sentido pésame —dijo.

Ella no volvió la cabeza. Abrió la boca y lanzó un aullido. El coronel se sobresaltó. Se sintió empujado contra el cadáver por una masa deforme que estalló en un vibrante alarido. Buscó apoyo con las manos pero no encontró la pared. Había otros cuerpos en su lugar. Alguien dijo junto a su oído, despacio, con una voz muy tierna: «Cuidado, coronel». Volteó la cabeza y se encontró con el muerto. Pero no lo reconoció porque era duro y dinámico y parecía tan desconcertado como él, envuelto en trapos blancos y con el cornetín en las manos. Cuando levantó la cabeza para buscar el aire por encima de los gritos vio la caja tapada dando tumbos hacia la puerta por una pendiente de flores que se despedazaban contra las paredes. Sudó. Le dolían las articulaciones. Un momento después supo que estaba en la calle porque la llovizna le maltrató los párpados y alguien lo agarró por el brazo y le dijo:

—Apúrese, compadre, lo estaba esperando.

Era don Sabas, el padrino de su hijo muerto, el único dirigente de su partido que escapó a la persecución política y continuaba viviendo en el pueblo. «Gracias, compadre», dijo el coronel, y caminó en silencio bajo el paraguas. La banda inició la marcha fúnebre. El coronel advirtió la falta de un cobre y por primera vez tuvo la certidumbre de que el muerto estaba muerto.

—El pobre —murmuró.

Don Sabas carraspeó. Sostenía el paraguas con la mano izquierda, el mango casi a la altura de la cabeza pues era más bajo que el coronel. Los hombres empezaron a conversar cuando el cortejo abandonó la plaza. Don Sabas volvió entonces hacia el coronel su rostro desconsolado, y dijo:

—Compadre, qué hay del gallo.

—Ahí está el gallo —respondió el coronel.

En ese instante se oyó un grito:

—¿Adónde van con ese muerto?

El coronel levantó la vista. Vio al alcalde en el balcón del cuartel en una actitud discursiva. Estaba en calzoncillos y franela, hinchada la mejilla sin afeitar. Los músicos suspendieron la marcha fúnebre. Un momento después el coronel reconoció la voz del padre Ángel conversando a gritos con el alcalde. Descifró el diálogo a través de la crepitación de la lluvia sobre los paraguas.

—¿Entonces? —preguntó don Sabas.

—Entonces nada —respondió el coronel—. Que el entierro no puede pasar frente al cuartel de la policía.

—Se me había olvidado —exclamó don Sabas—. Siempre se me olvida que estamos en estado de sitio.

—Pero esto no es una insurrección —dijo el coronel—. Es un pobre músico muerto.

El cortejo cambió de sentido. En los barrios bajos las mujeres lo vieron pasar mordiéndose las uñas en silencio. Pero después salieron al medio de la calle y lanzaron gritos de alabanzas, de gratitud y despedida, como si creyeran que el muerto las escuchaba dentro del ataúd. El coronel se sintió mal en el cementerio. Cuando don Sabas lo empujó hacia la pared para dar paso a los hombres que transportaban al muerto, volvió su cara sonriente hacia él, pero se encontró con un rostro duro.

—Qué le pasa, compadre —preguntó.

El coronel suspiró.

—Es octubre, compadre.

Regresaron por la misma calle. Había escampado. El cielo se hizo profundo, de un azul intenso. «Ya no llueve más», pensó el coronel, y se sintió mejor, pero continuó absorto. Don Sabas lo interrumpió.

—Compadre, hágase ver del médico.

—No estoy enfermo —dijo el coronel—. Lo que pasa es que en octubre siento como si tuviera animales en las tripas. «Ah», hizo don Sabas. Y se despidió en la puerta de su casa, un edificio nuevo, de dos pisos, con ventanas de hierro forjado. El coronel se dirigió a la suya desesperado por abandonar el traje de ceremonias. Volvió a salir un momento después a comprar en la tienda de la esquina un tarro de café y media libra de maíz para el gallo.

Fuente: