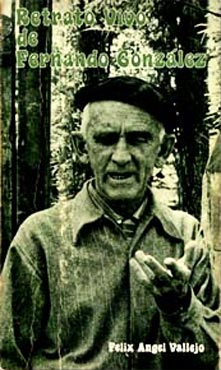

Retrato vivo de

Fernando González

Félix Ángel Vallejo

(1982)

La Corporación Otraparte agradece a los herederos de Félix Ángel Vallejo su generosa autorización de permitir la publicación de esta obra en nuestra página web.

Prólogo

Este don Fernando González pudo ser la pregunta que un día se hizo el autor; cuántos nos la hemos hecho y cuántos nos la hicimos acerca de este personaje o su estilo, o de tantos y tantos escritores. ¿Este Don Quijote o aquel Cervantes? No. En el Mago de Otraparte está él primero que sus creaciones, lo siguen la postura ante la vida, el estilo y los personajes, él es causa, ellos son secuela. ¿Por qué? Porque la mejor literatura de Fernando González es quizá la que no escribió, la que él padeció y paladeó cuando se vio ante el hecho de un Medellín de los años treinta creciendo y él situado en un Envigado quedándose chiquito —no estancado— frente a la capital y unos valores deleznándose, o sea aquellos de la sociedad tradicional que se moderniza, y Fernando, hombre de rancia cepa aburraceña, pero de aquellos que no nacieron en el parque de Berrío (ni hubiese querido nacer), contesta ordeñando todos los días la vaca en la manguita de la casa y viéndose entre las gentes con la satisfacción inmensa de provenir de la cepa más pura del pueblo y estar casado con el vástago de una de las familias más notables del valle de Aburrá, una hija del expresidente Carlos E. Restrepo; y mira el mundo desde lejos. Hubiera podido ser un «greco-quindiano de Manizales», o un «filipichín de Bogotá», o un «fundillón de Medellín». No lo fue así. Después de haber trasegado medio mundo arrebujado en los consulados de Colombia en Europa, dominar el francés, ser un lector de Pascal, de Molière y un causeur, no quiso dejar de saberse ni punto más ni punto menos que eso: un envigadeño.

Esto es lo que descubre, mejor aún, vislumbra el autor, cuando él mismo vivía en Sabaneta, el corregimiento más importante de ese municipio, haciendo también vida agreste, a lo cual las circunstancias lo llevaban, pero con doce años de Bogotá a sus espaldas y piensa: este es mi hombre (siempre había sido su personaje inolvidable), y comienza a acercársele como si con él se pudiera tratar de par a par. Ángel Vallejo, también de cepa preclara, sobra decir sin compromisos con banqueros ni industriales y viviendo en el mismo plano geográfico, sólo que a escasas dos leguas de Medellín, pero aún en pleno valle de Aburrá, deseaba producir otra obra literaria de valía. ¿Por qué no? Aquí que no peco, lo incito, a mí qué me importa, si le caigo mal, como si no fuera conmigo. No voy con intención de plagiarle, o de robarle ideas, de aprender sí, él es el maestro, de solazarme también, pudiera ser el amigo, el interlocutor que requiere el solitario señor de las inmediaciones de la Ayurá. Y principia la obra y tiene buen comienzo; sigue con aceptable continuidad, no observa rechazo, no hay ironía, ni tampoco se siente en la lejana proximidad que se experimenta al lado del genio. Prosigue y ya no como visitante, sí como caminantes, compañeros en el diario paseo a Envigado, allí en su hábitat, el autor y el maestro, el maestro y el autor, recorren los lugares familiares, en esa deleitosa fruición del cirujano de extraer sin extirpar, o de irritar para que se produzcan más mieses, mejores jugos, suave aguijón que penetra sin lastimar. Pero como en ese medio la psique era más sensible, más irritable, fácilmente podían estallar peligrosas explosiones de mal humor en quien no necesitaba de testigos, de compañía para entablar conversación y la tenía suficiente con los árboles, las flores, las semillas o los contertulios ocasionales del café o del camino… Y sin embargo, ¡oh tino!, ¡oh diplomacia!, ¡oh táctica! Funcionó y se produjo el milagro de una lenta, pero cierta y segura compenetración. Después de todo había más en común que en conflicto. El autor formal y sutil, el maestro informal y sutil; el autor interesado en oír, el maestro interesado en ser oído; el maestro más allá de los 60; y en esa etapa, ¿si no escribía con quién hablaba? ¿Con la mujer, los hijos, el mayordomo, y los diez amigos eventuales que le quedaban? ¿Quién recogía eso? Necesitaba de alguien que él supiera o presintiera que lo estaba «grabando»; eso precisamente hacía el autor con la única tecnología de su tiempo: se sentaba en «el café de don Jorge» para reconstruir en notas concisas, pero suficientes, sus «viajes» con el maestro. Pero estoy perdiendo mi estilo, se decía, y es el maestro el que habla por mis propias palabras. El fenómeno de compenetración había comenzado a operarse. La sesión peripatética se efectuaba tres y hasta cuatro veces por semana durante medios días. Se iba camino de una simbiosis personal y literaria donde de cierto el más blindado de los dos, el filósofo (siempre como abstraído, absorto, ensimismado, se escuchaba primero a sí mismo y esa constituía su mejor defensa), era el agente activo. Uno y otro se quisieron, lazos de entrañable afecto mutuo los ataron. Por eso cuando a Félix le dio por viajar a Europa con ánimo de vivir en ese viejo mundo largo tiempo, Fernando, en carta del 18 de enero de 1964 (menos de un mes antes de morir; murió el 16 de febrero del mismo año), lo requería para que regresara, así: «¡Véngase ya! ¡Aquí está el Silencio y el Silencioso; aquí es la Libertad y la Paz! Aquí haremos su ermita para Ud. y la Paca». Y, al final de dicha misiva, le reiteraba su instancia de este modo: «Contesto su carta así: ¡vuelva ya! El fruto que Ud. tenía que sacar de ese viaje, ya lo sacó o cogió…». Parecía como si la enfermedad que ya lo minaba le hiciese intuir la proximidad de lo que él, sus familiares y amigos presentían.

Este libro no es, pues, el resultado de la experiencia de un autor en busca de tema, ni fue escrito por escribir. Es más bien la secreta vivencia de un escritor que quiso penetrar en la intimidad de este filósofo de América, del profundo y gozoso meditador de Viaje a pie, del «amente» intuitivo del Libro de los viajes o de las presencias, del autobiógrafo de Don Mirócletes, de El maestro de escuela, de Mi Simón Bolívar, etc., así como también del odio inconsciente a los lanudos santanderinos y a los sinuosos abogados del reino. Cosa que logró en todos los momentos de su vida, pues el de «Otraparte» jamás conoció la decadencia de su genio.

Este nuevo ser, fruto de un maestro y de un autor que se presintió aún embrionariamente en este hijo póstumo del primero de los nombrados, es un monstruo de sagacidad montañera, de profundidad, de perspicacia y de belleza, puesto que es producto de un par de estetas del idioma. Una joya engastada en ese paisaje del clima, de la brisa acariciadora y tibia del Aburrá, de sus planicies limitadas por la vertiente montañosa sembrada de casitas de paredes muy blancas, de pilares coloreados con primor y adornadas con bellos jardines de flores, propias de esta comarca de nuestra zona tórrida.

Allí en la tierra de los Restrepos, José Félix y don Manuel, de Marceliano Vélez y don Manuel Uribe Ángel y del brioso antepasado don Lucas de Ochoa, conversaron y concibieron este tomo, gentil lector, cuya gestación se interrumpe con la huida del maestro, pero prosigue en el autor hasta dar a la luz el texto macerado por el lapso de 18 años. Habría de ser la Institución (1) la que describe en su nombre lo que sucedió en el hecho de dos espíritus de la Antioquia rural, pasados por el agua de la civilización universal, que plasmaron durante cinco años de cálida identificación moral y sicológica, hasta hacer factible por medio del diálogo y subsiguiente compenetración de miras, el concierto de voluntades en una obra de prodigio, como Ud., privilegiado lector, podrá juzgarla, a la que los condujo una misteriosa vivencia personal o como secreta voz mutua de sabia integración cultural.

Jorge Rodríguez Arbeláez

———

(1) Jorge Rodríguez Arbeláez (1921-2008) se refiere al Instituto de Integración Cultural Recinto de Quirama, entidad que fundó en 1968 y que patrocinó la primera edición de este libro en 1982. [Notas al pie de página de Ediciones Otraparte].

— o o o —

Explicación necesaria

En el mes de septiembre de 1957 regresamos de Bogotá, en donde habíamos residido doce años. Decidimos entonces vivir en la finca «San Isidro», al lado de Sabaneta, en aquel tiempo un apacible pueblo no lejos de Medellín. Y como de allí el viaje a pie a Envigado me era grato por la carretera a través de árboles, cultivos agrícolas y jardines, me habitué a hacerlo casi todos los sábados y los domingos, inicialmente incitado por mis cordiales relaciones con el farmacéutico don Luis Olarte —dueño de la farmacia Santacruz—, y luego por mis frecuentes citas en ese mismo lugar con el maestro Fernando González.

Yo sabía que él —el maestro—, por entonces cónsul en Bilbao (España), había renunciado, pero ignoraba su regreso. Lo cierto fue que un sábado de aquellos, mientras bebía tinto en una de las cafeterías de la plaza de Envigado, al mirar de pronto hacia la acera próxima, mis ojos se encontraron con los suyos en el momento en que él ya se dirigía a mí, a prisa, y muy alegre y sonriente. A la sazón nuestra amistad era vieja y cordial, pero no íntima. Sin embargo hoy puedo afirmar que desde ese día nació una muy sincera, afectuosa y profunda, según puede verse en estos libros (2), la que no sólo duró hasta su muerte, sino que continúa viviendo, inmóvil, en la memoria del corazón.

Pocos días después empecé a visitarlo, con discreta frecuencia, en su casa de Otraparte, ahí al pie de Envigado. Pero habitualmente sólo permanecíamos en ella mientras él se preparaba para salir. Y luego, primero que todo, íbamos a beber tinto en la «Cafetería Georgia» de don Jorge González, en donde él empezaba a decirme —tanteando al principio— algo en relación con sus vivencias de esos momentos, mientras yo, a mi turno, también tanteaba en forma de prudente y atento silencio o de cautas sugerencias. Minutos más tarde nos dedicábamos a recorrer calles solitarias, callejones, suburbios y mangas; pero siempre hablando él sobre todo lo que íbamos viendo y viviendo, y yo escuchándolo e interrogándolo e incitándolo cautelosamente. O sea, tal como dan cuenta de ello estos libros.

Como él tenía el viejo hábito de escribir previamente en libretas y yo solía hacerlo de igual modo, fácilmente me acostumbré a retener, a fijar, casi todo lo esencial de lo que conversábamos o me decía espontáneamente, o monologaba. De tal manera que, después de despedirnos en la carretera frente a la vieja puerta de Otraparte, yo regresaba a Georgia, en donde, allí en nuestra mesa habitual, hacía la versión viva y total de nuestras conversaciones, soliloquios e incidentes de ese día.

Y lo que él iba escribiendo —cosa que hacía dentro de nuestros viajes o después de ellos— me lo leía con paladeada lentitud al día siguiente mirándome, en momentos de suspenso, de modo tan profundo, que yo sentía como si realmente me estuviera viendo por dentro o me desnudara para verme. No cabía duda, pues, de que buscaba resonancias de sus hondas palabras en mí, y yo no vacilaba en expresarle mi genuina emoción y admiración.

Y por eso tan pronto como pensé o calculé que lo que había escrito le daba volumen como para un libro, me atreví a insinuarle que lo sacara en limpio y lo publicara.

Pero se negó a aceptar tal insinuación entre airado, burlón, irónico, diciéndome que no volvería a publicar nunca más nada porque eso era trabajo perdido y de pura vanidad. Días después le insistí y me contestó más o menos lo mismo, aunque me pareció que lo hizo en un tono menos áspero, menos seguro. Pero inesperadamente una tarde que yo pasaba en bus frente a su casa, de regreso de Medellín a Sabaneta, alcancé a verlo en el corredor escribiendo, aprisa, en su máquina, hecho nuevo para mí, y al día siguiente me dijo, sin preguntarle, que ya estaba sacando en limpio el Libro de los viajes o de las presencias que fue editado el 14 de agosto de 1959.

Poco después yo empecé también a sacar en limpio el mío —Viajes de un novicio con Lucas de Ochoa—, pero con la lentitud que me imponían otras ocupaciones.

Él tardó poco en terminarlo, quizás un mes, y enseguida me prestó una copia. Recuerdo que inmediatamente empecé a leer ese profundo y singular libro, con inquieta, tensa, paladeada y meditada lentitud. Como en su mayor parte lo había vivido con él y se lo había oído leer en sus libretas, quise entender su hondo y misterioso sentido unitario, y también el de algunos cambios y adiciones. Por eso al devolvérselo pude expresarle sencillamente mi admiración. Recuerdo que al comentarme algunos cambios, me dijo que tal vez podía haberle causado algún daño quitándole espontaneidad o frescura, o matando unas vivencias, pero que no había podido evitarlo. «Casi es imposible que el parto se cumpla con absoluta naturalidad…», me agregó.

Terminé el mío y también se lo pasé a él para que lo leyera. Y como personalmente vi que lo hizo con vivo y profundo interés, vano sería referirme aquí a los generosos comentarios que me hizo durante su lectura y al entregármelo. También me sugirió, con visible emoción, que publicara «en librito aparte» Micaela, sin excluirlo del mayor, tal como lo hice. Y en su cordial efusión de aquellos inolvidables momentos, me ofreció, además, escribir sendos prólogos, así como aparecen en uno y otro, firmados con el seudónimo «Lucas de Ochoa (y Alday)», tal como se llamaba su abuelo (3).

Bueno es anotar aquí, para que todo quede suficientemente claro, que la carta que aparece en la última hoja del libro Viajes de un novicio…, dirigida a mí y firmada por el propio maestro Fernando González Ochoa, es confirmación inequívoca y decisiva o fehaciente prueba de la total autenticidad de dicho libro. Se advierte que hasta tuvo el buen cuidado de firmarla con su segundo apellido para que no quedara duda ninguna.

Y si usé al escribir ese libro, y referirme a él, el seudónimo «Lucas de Ochoa», lo hice más que todo para facilitar la espontaneidad en la total expresión de sus vivencias y posibles confesiones, a veces un tanto crudas (como ocurrió en el caso de la coja Elena, página 100), pero no por eso menos interesantes dentro de la adecuada integración de su genuina personalidad. Así lo pensaba él, de ello estoy seguro.

De manera, pues, que todo el que haya leído y digerido uno siquiera de sus libros (en todos «está el viaje», solía decir él), podrá ver que allí en Viajes de un novicio con Lucas de Ochoa y en Retrato vivo de Fernando González también está entero y verdadero él con esa su personal, sugestiva, profunda e inconfundible manera de decir sus cosas…

Por eso preferí dejar que él hablara a su modo y estilo únicos, a escribir yo una simple biografía a mi pobre manera. Y gracias a ello los dos libros, fundidos en uno, por su propia unidad y congruencia íntima, quizás logren ser entendidos como lo que yo podría haber titulado, a guisa de síntesis o parvo y denso fruto de mi excepcional y profunda amistad con él durante tan largo como asiduo e intenso tiempo, más o menos así: «Breve biografía de Fernando González en cinco años de conversaciones con él».

Así, pues, es obvio que a quien esté habituado a leer con atención y profundidad, no le será difícil entender, aun entre líneas, que estas páginas obedecieron a una ardua tarea de alerta vigilancia de la vivencia y expresión genuinas de ese misterioso hervidero de mundos interiores que fue Fernando González; y que, por eso, su honda voz de metafísico, filósofo, artista y maestro resuena en estos veraces libros.

El Autor

———

(2) Viajes de un novicio con Lucas de Ochoa (1960) y Retrato vivo de Fernando González (1982).

(3) Lucas de Ochoa y López de Alday fue abuelo de Lucas de Ochoa y Tirado, tatarabuelo de Fernando González Ochoa.

— o o o —

Introito

Llegué a la casa de Ángel Ríos en el momento en que éste rompía unos cuadernos manuscritos y los arrojaba a una caneca. Estaba colérico. Ni siquiera me vio ni me oyó cuando lo saludé. Pero como advertí que algunos se le escapaban casi enteros, al salir, ya de noche, saqué a escondidas los que pude, de los cuales copio lo siguiente:

El verdadero maestro no puede enseñarle nada a nadie. Simplemente ayuda o induce a sus supuestos discípulos a que vean lo que ellos tienen por dentro. Es partero. Toda la sabiduría humana la enseña y la da a luz la misma vida al vivirla, padecerla y digerirla.

Hace meses que estoy bregando por desnudar lo que tengo dentro de mí de la vida del Mago de Otraparte. Estoy completamente poseído por su misterio y me parece que lo vivo, pero no puedo comunicarlo. ¿Quién me lo impide? No lo sé con seguridad, aunque sí lo sospecho… Creo que es él mismo el que me visita para tratar de ayudarme a viajar por sus mundos, pues cuando deseo expresar con desnudez una vivencia, siento que alguien, muy alto, me inhibe. De pronto me hago la ilusión de que es fácil darle forma a mi propósito e inicio mis tartamudeos. Pero tan pronto como vuelvo a ver al Mago viviendo otras presencias, al parecer contradictorias, si bien mucho más altas, las mías desaparecen como por ensalmo, y permanezco en mi nada inicial.

¿Por qué, pues, a pesar de ser tan reales, vivas y hondas las interpretaciones que él hace del universo y de la vida, son, sin embargo, tan inestables, tan evanescentes? Porque la atmósfera de magia en que suele envolverlas es tan poderosa, que a veces aún no ha terminado de expresarlas cuando ya se esfuman… Y entonces sonríe, burlón, diciendo que todo eso son meras verdades provisionales…

Lo he visto, gozoso, acariciando en su interior algo que acaba de vivir, de ver por dentro o de intuir. Con su quietud y su silencio, él me induce…, sabe inducirme. Permanece inmóvil, abstraído, lejanísimo, ahí sentado con las manos cruzadas sobre el puño del bastón. De fuera no ve nada, aunque los ojos le resplandecen. La vista la mantiene fija, atenta en su intimidad hasta que percibe y desnuda la vivencia. Luego levanta la cabeza, mira de frente, sonríe y la expresa embelesado… Y mientras yo la vivo y me deleito con la inefable visión de ese paraíso, él, de súbito, lo destruye con una sola palabra; pero no sin suscitar al mismo tiempo una más alta y bella esperanza. Tal es el modo como el Mago induce, comunica el misterio de morir resucitando. Por eso él, en la vida moral, no ve sino guerra e infinito viaje.

En el mundo de las plantas y las flores halla, a cada instante, reminiscencias del Paraíso. Un día que fui a su casa por la mañana, lo hallé paseándose, feliz, a lo largo de una callecita formada en el prado con paralelas enredaderas de batatilla florecida. Y tan pronto como me vio, exclamó, dichoso, señalándome las flores:

«¡Mire…!, ¡mire…!, ¿no le parece una musiquita muy hermosa? Es como un sueño; lo único que nos queda de ese Edén de donde nos echaron amnesiados. ¿No ve lo inocentes que son? No se averguenzan de exhibir el sexo con cándida alegría. Nosotros estamos vestidos, escondidos por dentro y por fuera, vueltos hacia abajo, hacia la tierra, avergonzados, cabizbajos, angustiados. Ellas, en cambio, y todos los árboles y las plantas, están desnudos y vueltos hacia arriba, hacia el cielo, en bella y tranquila desnudez inocente. Pero estas alegres florecillas se marchitan ya, no resisten un día de sol. Se parecen a esas muchachas bonitas, de catorce años y medio, cuando se resbalan…».

Otro día de un mes de abril, como a eso de las once a.m., visité al Mago en su casa y lo hallé muy deprimido y enfermo. Estaba consultando unos libros sobre botánica y como bregando por llenar el angustioso vacío de su vida interior en esos instantes. Desde antes de saludarlo viví sus tormentos. Y a medida que me le acerqué un poco más, y más…, me fue envolviendo y oprimiendo la atmósfera de locura que de él emanaba. Me habló de un modo trunco, con voz pesada, aletargada, muy confusa y lejanísima, como de quien habla por allá, desde el fondo de una cueva muy honda, de algo incoherente e ininteligible. Pero momentos después supe que lo que me dijo se relacionaba con plantas, porque me leyó un párrafo.

Más tarde llegó una señora joven, bella, pero con huellas de precocidad senil y muy locuaz. Desde antes de entrar oí que hablaba a borbotones con su chofer. Saludó al Mago con efusión, beso en la mejilla y torrentes de palabras. Y éste, a pesar de que se hallaba hundido en su infierno, la acogió con premura cordial y bondadosa sonrisa. Enseguida ella se alejó familiarmente en busca de la señora Berenguela. «¿Quién es…?», me preguntó él. «No la conozco…», respondile. Y colocando el libro a un lado y frotándose el rostro y los ojos con las dos manos, exclamó: «¡Cómo es de carajo todo esto…! ¡No hay nada! ¡Todo está vacío! Hoy sólo vivo la presencia de la muerte. Soy todo muerte. No sé qué se me hizo la Intimidad. La llamo y no responde. No la hallo en ninguna parte. Se me fue».

Parecía desesperado, poseído por inmenso desconsuelo, infinita soledad e invencible hastío. Recordé a Job: «Mi alma tiene tedio de mi vida». Nada le interesaba en esos instantes, todo el universo carecía de sentido para él… Su cuerpo y su ánimo difundían pesadez, aislamiento, sopor, oscuridad. Yo viví que me repelía, que me rechazaba con sus ojos turbios, su voz seca y su semblante hosco. Pero de golpe, como si fuera otro, me dijo blandamente: «Estoy muy, pero muy enfermo. Se me acabó la sinergia. No puedo dormir nada y paso toda la noche con fuertes dolores y pensando sólo en la muerte… ¡Cómo estoy de sordo y de bruto…! ¿No ve? Ya me voy a morir… Todo esto es muy carajo… ¡No hay salida! De ayer a hoy se me fue la Presencia y no he podido recuperarla», repetía y repetía, como sonámbulo.

«Tenemos que matar al yo carnal antes de morir, porque si no vivimos muriendo y resucitando, nos va a doler mucho… ¡No…! De todas maneras vamos a morir degollados a manos del ángel que Dios puso, con una espada flamígera, en la puerta del Paraíso. Porque para poder regresar a él nos tienen que degollar. Y por eso toda muerte tendrá que ser siempre dolorosa. Así quedó patentizado, para todos los siglos, en la de Cristo. “Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?”. La verdad es. Está en todas partes. Pero en este mundo de la ciencia del bien y del mal, del placer y el dolor, siempre es y será provisional. Y es porque nunca podemos entender el proceso total, hacer la síntesis, llegar a la Intimidad. Sólo vamos entendiendo poco a poco en forma granulada, fragmentaria. Pero casi nunca nos valemos de la atención voluntaria para ascender, para progresar en la vida moral. Actuamos y vemos un fracaso, pero no podemos ver el conjunto de fracasos. Y esto es lo que nos incita a insistir en la brega, en la lucha. La vida moral es guerra. Y a medida que es más delicada la sensibilidad del guerrero, es más dolorosa y dura la batalla, pero más hermosa, más noble y más alta. Toda pasión, todo error, todo conflicto entre los opuestos mal y bien, no es otra cosa que ignorancia. Al sumar, por ejemplo, varias cantidades, puede ocurrir que no nos funcione un reflejo y que por eso afirmemos mentalmente que siete y ocho son dieciséis, sin que notemos, de inmediato, nada absurdo a causa del defecto en la función de la memoria. Pero basta que de súbito descubramos nuestra falla en el reflejo, para que en el acto veamos que no se trataba de un error (la verdad siempre estuvo allí), sino de un vacío ocasionado por ignorancia u olvido, dentro del funcionamiento adecuado de nuestra mecánica mental. El que tenga ojos que vea».

Nadie como el Mago de Otraparte vive, padece y digiere mundos y vidas. Él es un incesante e infatigable viajero cósmico que todo lo desea ver, palpar, paladear, entender. Lo he visto poseído de júbilo viviendo la vida de las plantas, de los animales, de los pordioseros, de los locos, de los agonizantes, de los muertos «parados». Cierta vez lo sorprendí mientras acariciaba a una pequeña Mimosa pudica, diciéndole, muy enamorado: «¡Muchachita linda!, ¡muchachita linda!».

«No amamos ni odiamos a nuestro prójimo, sino en cuanto en él nos amamos u odiamos a nosotros mismos. Somos pobres necesitados. Casi siempre la necesidad nos impone su ley. Voluntariamente no ascienden, no se perfeccionan, no progresan sino los santos. La mayoría de los humanos es pasiva; habla, piensa y obra por reflejos. No usa la atención voluntaria y por eso es esclava de su vida pasional. El espíritu aún no ha podido hacer casa en el cuerpo».

* * *

Como el Mago es cósmico, vive en su propia vida la vida del prójimo, y por eso ama u odia a éste en cuanto se ama o se odia a sí mismo. Es cosa del proceso, del viaje, del «entendiendo», pues tan pronto como digiere el nudo o concilia la representación con la Intimidad, los ama a todos en ella.

Él es hervidero, volcán de grandes pasiones. Y esto explica el que con tanta facilidad y claridad vea en los demás, de un golpe, lo que él ve en sí mismo. Mirando a Abraham (4) cuando éste entraba hoy en la iglesia de Envigado a tientas, intuí que vivió su dolor, su vejez, su agonía y su espanto. «Vea bien que ya lo anda buscando…», me dijo.

Como de natural vive, siente que es un agonizante, ama mucho la vida y tiembla a cada paso de miedo a la muerte. Y cuando habla de ésta y de que no la teme y de que el temor a morir se manifiesta sólo en cuanto estamos muertos («Dejad a los muertos que entierren a sus muertos»), se le adivina en la voz su temblor y su pavor. Diez mil años sería poco tiempo para él gozar y padecer perfeccionándose aquí en la tierra. Como sabe que somos eternidad en el tiempo, no desea irse, de ninguna manera, sin llevar a cabo este viaje lo mejor posible.

«Nadie desea realmente morir. Ni siquiera el que se suicida, pues éste lo que en realidad busca es fugarse del tormento del cuerpo o de la conciencia oscura de sentirse morir, en busca de otra vida. Cuando el cuerpo ya no funciona porque le falta la energía, el que habita en esa carroña, en esa casa a punto de derrumbarse, vive y siente angustiosamente la necesidad de desocuparla. Y por eso llega hasta decir a veces que desea la muerte. Al hombre viejo y enfermo ya se le está acabando el mundo, pues ha muerto lo bastante. No moriremos de una sola muerte, sino que vamos muriendo de instante en instante hasta que llega la final».

El Mago convive con el universo en la plenitud de su manifestación. La creación entera le es familiar. Como es hijo legítimo del sol y de la tierra, tiene vivencia cósmica y en su magia es verdadero mago caldeo. Vibra en armonía con el universo. Para él no hay sino una sola música: la del Infinito. Viéndolo ahora, hace poco, volví a pensar lo que muchas veces he pensado: «¿Será este un viejo sabio de aquellos antiguos, reencarnado?». Porque uno de los de hoy no ve por todas partes, y en todo cuanto lo rodea, sino máquinas sin alma, vidas simplemente fisiológicas. En cambio, para él, todo lo creado está vivo y su vida es divina. No hay nada en el universo que carezca de Intimidad, de espíritu. En las noches de luna, muy claras y bellas, lo he visto mirando, embelesado —ya muy fatigados sus ojos—, hacia el cielo, en muy amorosa comunión con él. Y le he escuchado cosas muy extrañas sobre los cometas, la influencia de los astros y la vida de «súperos» e «ínferos» en otros mundos. Su voz adquiere entonces el misterioso y profundo acento de la de los profetas.

———

(4) Vecino de Envigado que figura como «Isaac Lotero» en el Libro de los viajes o de las presencias de Fernando González.

— o o o —

Somos eternidad en el tiempo

I

Parece una paradoja, pero es verdad. ¡Qué raro! La vida espacio-temporal, como es provisional y sucesiva, ocurre aparentemente al revés: lo que llamamos real es apariencia o representación; y lo que nombramos ideal o sueño, o irreal o ilusión, en su esencia es Intimidad; o sea, lo que no es cosa es la verdadera realidad. Y en digerir y conciliar lo uno con lo otro consiste el conocimiento vivo o viaje o «coge tu cruz y sígueme». Los libros sagrados de los antiguos hindúes lo expresaban así: «Llévame de lo irreal (representación) a lo real (Intimidad), de la muerte a la inmortalidad».

¿En qué momento, día o etapa de mi vida quise o pude desear eternizarme? He tenido instantes de beatitud, como todos o casi todos los humanos, pero ya ni los recuerdo. ¿El día que me publicaron el primer libro? No. ¿Mientras estuve escribiendo, casi beato, el Libro de los viajes? Tampoco. Cuando estoy haciendo un viaje mental y termino en la reconciliación con la Intimidad, gozo mucho; pero en el momento en que termino, me paso a vivir otra presencia y sigo viajando… Somos eternidad en el tiempo y por eso no deseamos —nadie lo desea— eternizar la temporalidad.

Un domingo vino Jorge de Hoyos a visitarnos y comió, gozoso, unos chorizos calientes que le ofrecimos. Se enojó con el gato Manuelito porque éste le pedía maullando. Entonces yo, un tanto desagradado por su mal comportamiento con mi íntimo amigo, le pregunté, sonriendo, si deseaba eternizarse comiendo longaniza y él me contestó que no, que ¡ni riesgo! Su respuesta fue tan contundente…, que me pareció sincera, cierta, a pesar de lo que viví en su cielo. Casi nadie desea eternizarse en los placeres carnales, pasionales. Es la norma.

¿Quién desea reiniciar la vida? Quiere ascender, continuar el ascenso, pero no volver hacia atrás, comenzar de nuevo.

Habla de las hormigas, las abejas, los perros, los gatos, las vacas, los caballos, y en general de todos los animales que conoce, de modo tan familiar y con tan hondo y claro conocimiento acerca de sus hábitos de vida, sus amores y sus almas, que da la impresión de que en otros mundos o en remotos tiempos él mismo hubiera sido ellos. Mirando dos novillas, ahí en un corral, cerca a su casa, mientras éstas se lamían entre sí, me dijo, sonriendo: «No pueden estar solas, porque como los hombres se mueren de tristeza en la soledad. Es la forma como se comunican. La una lame a la otra. Pero hay dulce ternura y bella inocencia en esa recíproca caricia. ¿Qué secretos se estarán diciendo? No hay nada que carezca de sentido ni de expresión en la naturaleza».

De pronto miró hacia el suelo y me señaló con su bordón una hormiga que llevaba carga muy pesada:

¡Mírela, mírela!, qué angustia. Casi que no puede con ella. Camina agobiada, tambaleándose. La carga, por poco, no la deja ver. Debe pesar la mitad o más de lo que pesa la que la lleva. Toda la naturaleza está angustiada. Y por eso, todo el que tiene conciencia de sus padecimientos sabe que todos los demás padecen. ¿No ve que un enfermo consciente intuye que todo el mundo lo está?

Si la vida nos duele y de ello tenemos conciencia, ¿no será porque antes vivimos sin padecer dolor? ¿No es claro que hundiendo la memoria en un pasado muy remoto e ignoto, sentimos beatitud? Luego la vida anterior a esta del nacimiento aquí, no fue dolorosa. Porque si el dolor fuera de la esencia de la naturaleza humana desde su origen, no nos afectaría o lo soportaríamos sin alterarnos y no habría dentro de nosotros guerra moral. O sea, que no andaríamos buscando ansiosamente un lugar o estado de ánimo en el que no lo padezcamos. Más claro: por haber sido perfectos y haber perdido la perfección a causa de una torpeza o un delito, es por lo que estamos bregando, consciente o inconscientemente, por recuperarla. Y hasta el más perverso desea dejar de serlo. Lo que quiere decir que por allá… no lo fuimos. Como somos representación con Intimidad o síntesis de lo temporal y lo eterno, tropezamos y padecemos mucho en la incesante lucha, consciente o inconsciente, por conciliar lo primero con lo segundo. El Inefable siempre está en nosotros, pero nosotros es poco lo que estamos en Él. Por eso nos cuesta tanto trabajo hacer el viaje y digerirlo.

Vivimos vacilando entre la nada (representación) y la Realidad. Todo es manifestación de Dios y está ahí para nuestro bien. Pero como nos sucedemos en el mundo de las apariencias y éstas son muy poderosas («¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?»: Pablo de Tarso), solemos optar por ellas durante la mayor parte de nuestro vivir, y así… eternizaremos la nada. Esto explica el que cuando ya nos acercamos a la muerte, o nos hallamos en el lecho mortuorio, lo que se nos hace patente, de modo trágico, es el mal uso que hicimos del tiempo. La conciencia nos grita entonces: «¡Lo perdimos…!, ¡lo perdimos!».

Más allá de todo lo visible, de lo denso, de lo que percibimos con los sentidos, está lo invisible, que es lo real. Es nuestra ruda condición de ameba la que no nos permite verlo. No hay tinieblas sino ignorancia. Esta síntesis se patentiza así: para los súperos nosotros somos gusanillos, pero misteriosos…

Casi nunca nos detenemos a mirar, a observar lo que nos sucede en nuestro mundo interior, lo que nos agita la mente, lo que pensamos, decimos o hacemos. Sólo cuando algo nos duele, tratamos de buscar la causa del dolor. Es muy poco lo que nos esforzamos, conscientemente, lo que luchamos por el ascenso espiritual. La mayor parte de la gente se conforma con el deleite sensual, con la satisfacción animal de sus deseos. Para la casi totalidad de los humanos en esto consiste el paraíso. Y cosa parecida o igual les ocurre con los valores: la verdad, la belleza, la virtud, el cielo… son, en síntesis, todo aquello que les agrada. Y viceversa. Para el borracho el cielo es una borrachera y el infierno el vómito, etc.

En cierto sentido, todos los humanos son dignos de lástima («Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen»). Basta mirarlos con atención al rostro, oírlos, verlos caminar, escuchar sus quejas, sus dolorosas confidencias…, para que veamos, de un golpe, lo mucho que les duele el solo hecho de vivir. Hoy por la mañana sorprendí, allí en la orilla de la carretera, a unos enamorados que se besaban con trágica angustia. Eran como víctimas inocentes de las fuerzas ciegas del genio de la especie. Síntesis de placer y dolor en violenta, dulce y amarga lucha por juntarse para atender al angustioso clamor del hijo.

La profesión del Mago es, como él lo dice, la de atisbador. Vive atisbando. Arte este sutil y soberbio. Y por eso puede ver mucho más, y muy más allá de lo que ven los humanos, casi en su totalidad. No sólo por ser machucho en su oficio, sino a causa de vivir en sí mismo infinidad de mundos. Lee pues en los rostros de los que pasan junto a él, o se le acercan, sus goces, sus angustias y miserias. Y basta con que un mendigo le pida algo para que se haga solidario con su dolor. Pero sabe también en el acto si finge o simula…, e intuye, asimismo, cuál es su verdadera enfermedad, pues no hay nadie sano. Somos agonizantes. La salud es un equilibrio inestable, un sueño, un deseo de cielo, pues en lo íntimo a todos nos duele la vida, a causa de la oscura conciencia que tenemos de que nos estamos muriendo. Por ser dueño y señor de una gran angustia, vive las de todos los demás. Tiene un sexto sentido que le resplandece allí en las misteriosas cuencas de sus ojos clarividentes.

Sus sentidos son agudísimos. Muy experto para paladear manjares exquisitos, hojas de plantas aromáticas, yerbas medicinales; y, en fin, todo lo que tiene un sabor delicioso o extraño, hasta extraerlo y gustarlo sabiamente, en todos sus matices, lo paladea meditando. E igual cosa le ocurre con el olfato. Olfatea todo, especialmente mientras camina al aire libre por campos, atajos y prados; y sonríe deleitándose con los variados olores que va descubriendo y robándole al viento. Y cuando acaricia plantas, flores, pieles, animales…, es todo él magia. Transforma lo que toca y se transforma. Dice que es «cegatón» y ve hasta lo invisible. Es un águila. Muy sordo, y todo lo oye e intuye.

Dice el Mago:

Si un humano se desnuda por fuera o por dentro, causa horror a sus prójimos. Señal o indicio de que en una vida anterior fuimos inocentes, después hicimos algo vergonzoso, caímos, nos echaron y quedamos así…, en estas coordenadas, bregando por levantarnos. ¿Hay algo más claro? Al menos las cosas, según ocurren aquí, no parecen tener otra explicación.

La humanidad es una sola. El dolor inherente a ella, también. El placer, ídem. Pero los individuos y sus representaciones son diferentes, aunque el fin, en su esencia, es idéntico: reconciliar la nada o representación de cada uno con la Intimidad. O sea, hacer el viaje, o vivir, padecer y entender.

Vivir las vidas espiritual y fisiológica separadamente, no es posible. Somos síntesis de tiempo y eternidad. Por eso a veces cuando creo que lo que estoy diciendo o haciendo es manifestación de mi intimidad o espíritu, poco después entiendo que se trata sólo de vida orgánica o, al menos, de que ésta, en tal caso, es la que prevalece. Ayer bebí leche agria con mucho azúcar y, minutos más tarde, mi mundo interior era horrible infierno. No pude dormir. Espantosos dolores, en todo el árbol circulatorio, me lo impidieron. Pero lo peor fue que, al amanecer, la muerte y todos los remordimientos se me vinieron encima y me aplastaron. Yo sabía que se trataba, más que todo, de una intoxicación, de una enfermedad del cuerpo. Y, sin embargo, me fue imposible sobreponerme a ella, pues mi alma también había bebido leche agria… Tuve pues que padecer a sabiendas esos infernales tormentos. ¿O será que las enfermedades fisiológicas fortalecen el espíritu convirtiéndolo en dueño absoluto de la casa y en censor implacable de la vida pasional?

Y a causa de esto mismo hoy amanecí viviendo a la enemiga en la casa. No les hablo. No puedo… Estoy envenenado con ellos, igual que si fueran esa leche. Pero últimamente me dura poco la ira. Se me va pronto y quedo con más amor… Los amo más a ellos y al Inefable sobre todas las cosas. Vivo, siento, padezco entonces que se me acerca la muerte, pues se me está acabando la pugnacidad. El viejo vive, siente, va sintiendo, va viviendo, a medida que le va faltando la energía, algo así como si se le estuviera cayendo la casa encima —que es el cuerpo— y la necesidad de abandonarla… Como este mundo ya se le acabó, le urge cambiar de morada, y son infinitas en número.

De ayer a hoy estoy poseído por muy desagradables hedor y sabor a cadaverina. Y es porque yo mismo soy eso. ¡Cómo es de real esta vivencia! Toda la gente, y todo el mundo, es un solo cadáver. No hay nadie ni nada que no esté agonizando, o sea, que no esté muriendo poco a poco y pudriéndose… La materia de la vida terrestre: cadaverina. Hay que llegar, pues, a la reconciliación para no quedarnos muertos. El espíritu, en nosotros, es vida digerida: un vivir, padecer, meditar y entender. Hay que huir del mundo conceptual construido con abstracciones razonadas, vacías, muertas, porque así tapamos la Intimidad y no puede llegarnos su mensaje que es la vivencia desnuda. «Vigilad y orad». Es necesario, ante todo, padecer. El que no padece no entiende. Por eso sólo aquello que padecemos más y más, nos abre más y más la conciencia.

¡Qué muchedumbre de muertos parados son casi todos los que andan por ahí dizque vivos! Como no hacen durante todo su vivir sino el viaje pasional, se quedan de cadáveres ambulantes. ¿Y después…? Quizás una conciencia dentro de un cuerpo descompuesto, ahí mismo en la fosa, por siglos… Esta puede ser una de las infinitas moradas del infierno.

— o o o —

La casa de la calle con caño

II

Habíamos acordado el Mago y yo en que iríamos, ese domingo, a la casa de «la calle con caño» de Envigado, en donde nació. Desde hacía varios meses habíale insinuado que fuéramos, pues yo tenía secreto e intenso interés de ver si allí, en ese para mí sagrado lugar, podía vivir algo siquiera de su paradójica infancia. Estaba seguro además de que si lograba que él me llevase al nido de sus evocaciones infantiles, conseguiría incitarlo a hablar y contar cosas no sólo muy agradables, sino hasta misteriosas sobre su remoto pasado. Ya él me lo había dejado entrever, de vez en cuando, en frases sueltas, irónicas, zumbonas, donosas.

Pero cuando me encontré con él, por la mañana, en el lugar y a la hora convenidos, me dio la mano con inusitada premura, diciéndome, angustiado:

No quisiera ir por allá…, pues ayer peleamos la tía y yo por teléfono a causa del enredo ese de la valorización de su casa que el Municipio le está cobrando. Esa maldita vieja pasa de los setenta y cinco años, me lleva más de diez, y sin embargo, a estas horas, ya poco antes de morir, está pensando sólo en bienes terrenales. De modo que no pudo pasar del viaje pasional. Parece, pues, que se quedará en pura tierra, si Dios no la toma de su mano. Sin embargo, unos, muy altos, dicen que el Inefable acompaña siempre a todos los moribundos en el momento final, pues toca y toca a la puerta, y si no le abren, ya cansado de esperar, se entra por la ventana.

De modo que prefiero que bebamos café en Georgia y luego caminaremos un rato al sol por calles, atajos y mangas. El día está muy bello y hay mucho trabajo… Caminando le contaré lo que recuerde acerca de lo que me ocurrió por allá…, en mi niñez.

«No me acosen que a todos los despacho…», exclamó, mirándose por dentro, en gesto muy suyo.

Llegamos al cafecito, don Jorge nos sirvió dos tazas, las bebimos y salimos de prisa. Y en el momento en que comenzamos a caminar por un prado solitario, me relató lo que cuento enseguida:

Yo nací, como ya le he contado, en esa casa de «la calle con caño». A orillas de éste prosperaban las poligonáceas. Todos los días, en las primeras horas de la mañana, Pacho Díaz, un amigo nuestro que vivía al frente, se arremangaba los pantalones hasta la rodilla y se lavaba los pies, allí en esas aguas turbias, con naranja agria. Los tenía muy blancos, pálidos, bellos, y yo sentía mucho agrado viendo el esmero que él ponía en la ejecución de su obrita de arte. Cierro los ojos y aún me parece que lo veo. Su figura, así, era muy pintoresca, inolvidable.

Chapuzando en el caño y en amoroso contacto con esas poligonáceas, nació mi afición a la botánica. Yo era blanco, paliducho, lombriciento, silencioso, solitario. Con frecuencia me quedaba por ahí parado en los rincones, suspenso, quieto. Fácilmente me airaba, y me revolcaba en el caño cada vez que peleaba con los de mi casa.

Desde pequeño me orinaba en la cama. Y como una de mis tías, alarmada con este motivo de vergüenza familiar, quiso curarme antes de que ingresara, como interno, en el colegio de los jesuitas de Medellín, calentaba un ladrillo a muy alta temperatura, colocábame en cuclillas sobre él —con mucho cuidado para evitar que me quemara—, le echaba agua fría y me hacía recibir ese vapor en la vejiga. Esto me despertó la tendencia al estudio de la medicina esotérica. Pero sólo pude curarme, tiempo después, ya en el internado, amarrándolo, por la parte de arriba, después de que apagaban la luz y ya debajo de la cobija. De este modo, a la hora en que el duendecillo me hacía habitualmente las cosquillas para que me orinara, el dolor que me producía la retención me despertaba en el acto y tenía que salir a la carrera a desocuparme. Fue así como al fin cesó este mal.

Intuí entonces que somos animales avergonzados. ¿La causa? Delinquimos por allá…, nos echaron y salimos cubiertos con hojas, ruborosos, cabizbajos. No se ve otra. Y fue también esta experiencia la que me inició en la filosofía viva, pues viví, de este modo, que la verdad está dentro de nosotros y que no podemos verla sino viviéndola, padeciéndola y digiriéndola. O sea, viajando por nuestro mundo. En síntesis: que con el amarradijo ese empecé a entender que sólo la vida es escuela de sabiduría cuando la padecemos y la digerimos, o que el verdadero conocimiento es fruto de la vivencia íntima, del dolor que nos causa y nos fuerza a buscar el origen de éste. Y que con el placer ocurre igual: después de satisfecho también padecemos, pues las tendencias pasionales, una vez vencidas, siempre se quejan. Son las mismas, así como la vida y la muerte son una sola cosa o dos caras de la misma medalla: iguales al andar —dice Tagore—, el cual consiste en levantar el pie lo mismo que en ponerlo de nuevo plano sobre el suelo.

El suelo de mi casa, como el de casi todas las casas viejas de Envigado, era de arcilla muy bien pisada y cubierta de una gruesa capa de boñiga pulida con mucho esmero. Las personas más pudientes solían lustrarlo con espuma de leche recién ordeñada, calientica, lo que le daba un brillo muy agradable y le hacía despedir un olor muy sabroso.

Cuando estaba resentido, airado, envidioso…, por la preferencia que solían demostrar mis padres por mi hermano Alfonso, me curaba mi tristeza orinando las paredes y aspirando el deleitoso olor; o revolcándome, iracundo, en el caño y arrancando las poligonáceas.

Los excusados de las casas eran cajones con huecos redondos arriba y una muesca especial, justa y cómoda, que le indicaba al que lo necesitara el modo de usarlo. A veces algunos los mojaban por esta parte y era preciso secarla y cubrirla con papeles limpios para uno sentarse tranquilamente. Somos diosecitos sucios, pero con asco. Recuerdo que en ocasiones, desde allí sentado en el cajón, chillaba pidiéndole auxilio a mi madre para que corriera a librarme de una lombriz. El tirón y el resbalón me crispaban los nervios. Y por eso nunca me atreví a sacarme, por mi propia cuenta, este desagradable y humillante colgandejo.

¿Por qué hablo de que la lombriz, ahí…, me humillaba? A causa sin duda de la vergüenza que nos poseyó desde que cometimos un acto deshonesto y nos echaron. Nació entonces la soberbia del sexo, el cual se siente dios de la tierra y humilló, con su satánico orgullo, a su vecino. Para el primero el segundo es sólo digno de asco. Y sin embargo, todo es sagrado… «Todo lo que existe es digno de existir, y todo lo digno de existir es digno de conocimiento» (5).

Cuando me dijo estas últimas palabras, ya estábamos frente a su casa. Y como era un poco tarde, y él continuaba intranquilo, quizá por su disgusto con la tía, nos despedimos enseguida, contra la costumbre. Pero antes acordamos que nos encontraríamos al día siguiente, a eso de las nueve a. m. en Georgia. Cosa que no pude cumplir por ocupaciones imprevistas que me impidieron verlo durante toda esa semana. Proyectaba un viaje y los preparativos me absorbieron mucho tiempo. Sólo me fue posible visitarlo el domingo siguiente.

———

(5) Fernando González cita al «doctor Starcke» como autor de esta cita en la revista Antioquia n.º 10. Probablemente se refería al sociólogo y filósofo danés Carl Nicolai Starcke (1858-1926). —(N. del E.)

— o o o—

El hombre es el único

animal disfrazado

III

Al pasar por Envigado cuando iba para su casa, ese domingo, me dijo don Luis Olarte que el Mago estaba oyendo misa de nueve y que le había preguntado por mí. A la hora de la salida lo esperé en la plaza, cerca al atrio. Pero como ya casi toda la gente había salido y él no aparecía, decidí entrar, y desde abajo alcancé a verlo cerca al altar, muy ocupado, mirando y remirando unas viejas imágenes que a él le agradaban mucho, al revivirle originales aventuras de su niñez.

Avancé cautelosamente, y me le fui acercando de modo que no me viera. Al llegar a una columna, cerca a él, me detuve. Y desde allí pude observar que estaba de muy buen humor, pues le chispeaban los ojos, sonriendo por dentro, encantado. Seguramente recordaba en esos momentos las dos astillas de leña en que estaba parado el Judas de Misael Osorio, cuando de niño y a hurtadillas le alzó las vestiduras en la sacristía (6). De pronto advertí que hacía unos movimientos muy suyos, de despedida, o como de quien no se resigna a desprenderse de aquello que lo embelesa. Y entonces huí velozmente a esperarlo en la plaza. No quería que supiera que lo había estado observando, pero creo que lo supo, porque salió y me localizó sin vacilaciones, sonriendo, festivo, burlón, inocente.

Vamos a beber café —díjome rebosante de alegría—. El día está muy hermoso y no podemos perder ni un segundo, pues si dejamos pasar el tiempo sin hacer nada para progresar o perfeccionarnos, padeceremos mucho en la hora de la muerte, agobiados con doloroso y pesado fardo de remordimientos. Mientras vivimos así, a la deriva, pasivos, perezosos e inconscientes, creemos que todo pasa sin dejarnos huellas. Pero esto no es cierto. Dentro del sucediéndose nada deja de ocurrir, ni pasa instante que carezca de sentido. O sea, que las omisiones allí quedan registradas en el inconsciente, y luego, a medida que avanza la decadencia orgánica, se agudiza la sensibilidad; y cuando entramos en franca agonía, la consciencia de haber perdido el tiempo se convierte en tormento insoportable. El testimonio vivo de que ello sucede así, lo vemos en las vidas de los santos.

Hace rato lo andaba buscando David Henao y le dije que usted tal vez podía estar en la farmacia de don Luis Olarte.

Ahí cerca, en La Macarena, bebimos café. Mientras, el padre del niño jorobado le lustró los zapatos. De golpe el silencio se nos vino encima. La vivacidad desapareció. Un borracho que hablaba solo en la mesa contigua y el estrépito de un altoparlante instalado en la plaza nos obligaron a enmudecer.

Salimos, y al cruzar una esquina, me llamó David. Caminamos a prisa hasta Georgia, en donde bebimos más café. Allí el Mago recuperó su entusiasmo y nos refirió lo siguiente:

Recuerdo que en mi niñez vino a Colombia la llamada Misión Rockefeller a combatir la anemia tropical. Yo tenía entonces más o menos ocho años y vivía en la casa de «la calle con caño». Todavía me parece que veo a mi tío Silverio Ochoa, pálido, tuntuniento, cadavérico. Murió de anquilostomiasis, muy triste. Esa enfermedad deprime y entristece mucho, pues agudiza la astenia, agota el sistema nervioso y hace vivir al enfermo en continua agonía.

También recuerdo a mi tía Martina (la vieja esa de quien hablé antes), carilarga, cumbambona, y en la boca un solo colmillo, muy largo y flojo, que pela con gracia insuperable cuando ríe o se pone solemne para dar cuerpo a su autoridad. Un día le dijo a mi abuela, pelándolo: «Qué te parece que vinieron unos médicos muy buenos y les están haciendo arrojar, con un medicamento especial, las lombrices y los gusanos a los tuntunientos. Primero les dan unas cucharadas de un aceite espeso que con sólo verlo da náuseas. Y al poco rato…, ¡pun!, arrojan mundos de esos animales. Al día siguiente les dan igual cantidad, y arrojan las bolsas…». Desde entonces, cada vez que recuerdo lo de las tales bolsas, me da risa, pues así llamaba Martina, fina y donosa en el uso del lenguaje, lo que el vulgo llama capacho o talego, para clasificar, con su correspondiente aumentativo, la gran familia de animales más numerosos que hay en Colombia.

Con aceite de higuereta o ricino (lat., ricinus) o higuera infernal, planta de la familia de euforbiáceas, de cuyas semillas se extrae, les hacían arrojar realmente tales gusanos, generadores de la anemia tropical. A esta enfermedad también la llaman tuntún por onomatopeya, pues quienes la sufren padecen sensaciones de golpes sucesivos en la cabeza, las sienes, etc. «Tuntunientos…, tuntunientos, vengan a comer», nos gritaban en la casa con cierta sorna complaciente. Y con esto, y otras yerbas, fui abonando poco a poco mi afición a la medicina esotérica, la botánica y la homeopatía.

Recuerdo que en mi juventud hubo en Medellín un médico, vástago de familia poderosa, muy dado al ejercicio de su profesión, tal como la entienden por aquí muchos de los que llaman ilustres galenos. Y en cierta ocasión fue llamado de urgencia para que le recetara a una vieja rica que estaba padeciendo un crónico dolor de oído. La examinó con solemnidad, lentitud y cuidado. Le recetó unas gotas para aplicar con algodón. Y dijo, finalmente, que como el caso era delicado, la visitaría con la necesaria frecuencia hasta curarla. Tres o cuatro visitas a la semana durante años, a cinco pesos cada una (mucho dinero entonces). Pero de súbito tuvo necesidad de ausentarse y dejó encargado de la enferma a su hijo, médico también. Éste, haciendo gala de listo, la curó en la primera visita. De modo que al regreso de su padre, el muchacho le informó, inflado: «Papá…, ¿usted no había visto que la viejita esa lo que tenía en el oído era una garrapata? ¡Pues yo se la saqué!». «Muy bien…, ¡so bruto! —respondióle el científico—, ¡eso seguirás comiendo!».

Y cosa parecida ocurre en el ejercicio de la profesión de abogado. Le enseñan a uno hermosas teorías jurídicas en la facultad, pero ya en la práctica, cualquier litigio claro y justo, los rábulas lo convierten en oscuro y sucio enredo. Otra forma de la anquilostomiasis o gusanera moral que ataca a los leguleyos aquí en Colombia. Es el mismo mal, el de la tierra en que vivimos: ¡nido de pícaros!

Dos personajes famosos en la rabulería colombiana, don Mirócletes y Sinsonte, estuvieron litigando largo tiempo, como contrapartes en el mismo proceso, y de acuerdo para no terminarlo. No querían matar la gallina de los huevos de oro. Pero resulta que cuando el segundo se fue a vivir a Bogotá, me designaron para reemplazarlo. Y yo, inexperto en las argucias de tan complejo arte, creí, torpemente, que haría un bien urgiendo al juez para que dictara sentencia. Lo hice. La dictaron. Me derrotó don Mirócletes, y tuve que correr a esconderme hasta que les pasara la rabia a mis poderdantes.

En ese momento pasó una mujer llorando y quejándose a causa de un disgusto con el marido. El Mago la miró largamente y dijo:

El marido es el peón de la mujer. A ésta siquiera fue la serpiente la que la incitó a pecar. ¡Al hombre que fue la mujer…! ¡No ven…!, ¿no ven cómo la mujer se disfraza y se unta muchas cosas para disimular? Es porque se siente, se sabe muy cochina.

Es muy desagradable ver llorar, porque el que llora se desnuda por dentro y, en cierto modo, desnuda también al que lo ve llorando. Lo que hace que ambos se sientan desgraciados y hasta que terminen por emperrarse a llorar juntos. Nadie se atreve a desnudar su cuerpo ni su pensamiento en presencia del prójimo, salvo de modo parcial y en casos excepcionales, etc. La vergüenza, condición inherente a la especie humana, lo impide. Es casi una necesidad el vivir disfrazados, por fuera y por dentro, para esconder el animal y ejercer la hipocresía. No hay rey que resista la desnudez corporal ante sus súbditos, ni sociedad que no se escandalice con la confesión pública de los pecados.

———

(6) Dice Fernando González en Viaje a pie (1929): «¡Qué desilusión fue la nuestra cuando hace veinticinco años le alzamos el vestido al intrépido Pablo de Tarso allá en la sacristía de la iglesia de nuestro pueblo y vimos que su cuerpo era un tablón de madera ordinaria!». —(N. del E.)

— o o o —

Todos somos agonizantes

IV

La muerte debe ser algo muy bueno. Siempre escondida para que no la conozcan. Vive en nosotros, nos causa dolor, llega y cesa éste. Ya no sentimos nada. No padecemos más estas coordenadas que nos hicimos con eso del Paraíso. Viajamos por el mundo del bien y del mal, desterrados, enfermos, moribundos. En todo se nos adivina el destierro: en el rostro, en la risa, en el modo de caminar, en la angustia. Por encima se nos ve la conciencia de pecado, la vergüenza y el tormento que padecemos a consecuencia de la caída…

Todos estamos enfermos, angustiados. Somos síntesis, cima paradójica de la vida en la tierra, así: nos sentimos, a veces, sanos; pero nos sabemos, oscura e íntimamente y siempre, moribundos… Porque la verdad es que todos estamos agonizando desde que nacemos. O mejor, vivimos para morir. No hay otra salida. ¡En la que nos metieron…!

«Ya es un poco tarde, hora de almorzar», dijo el Mago. Yo lo acompañé hasta la casa, no lejos de Georgia, pues David tenía prisa y se despidió. En la puerta de Otraparte conversamos unos minutos más, según la costumbre. Y al despedirnos convinimos en que al día siguiente, por la mañana, nos encontraríamos en el café de don Jorge.

Pero ese lunes no le pude cumplir mi promesa porque necesité ir temprano a Medellín. De regreso, a medio día, fui a la óptica de Estrada a comprar dos lupas, una para el Mago y otra para mí. Deseaba regalársela, pues la que tenía se le había quebrado mientras andaba, por ese tiempo, demasiado atareado mirando y escudriñando plantas, hojas, flores y semillas. Místicamente poseído por el bello e inmenso mundo de la botánica, todo lo relacionado con ésta quería observarlo, vivirlo y entenderlo en sus más complejos, pequeños e invisibles detalles. Muchas horas de los días sábados y domingos las pasábamos caminando por callejones, atajos, mangas, prados, en busca de plantas. Y casi siempre él regresaba a la casa cargado de matas, trepadoras (que le colgaban graciosamente del cuello, los hombros y los brazos), y de arbustos y semillas.

Mientras caminábamos, echaba chispas por los ojos, gozoso. («Es un brujo», me decía yo). Vivía y era, él mismo, en esos momentos, su propia colección de vegetales. Y les hablaba y los acariciaba como a seres conscientes y sensitivos, conviviendo e intercomunicándose con ellos de un modo muy amoroso, sabio e inocente.

Al llegar a Otraparte alcancé a ver al mayordomo cogiendo naranjas. Le pregunté por el Mago y me dijo que había salido a buscar plantas. No quise dejarle la lupa porque deseaba gozar de su alegría por la pequeña sorpresa. Cosas infantiles, pero sagradas. Siempre somos y seremos como niños hasta la muerte y el modo de morir. Las últimas palabras que dicen casi todos los moribundos son inocentes, cándidas, pueriles.

Continué mi viaje hacia Sabaneta, atisbándolo por los callejones, calles y atajos de Envigado, por donde habitualmente caminamos ahora él y yo para saciar su ansiedad botánica. Pero no pude verlo. Estaría por ahí escondido en algún matorral.

Cuando llegué a la casa, Paca se disponía a viajar a Medellín. Micaela estaba muy enferma. Regresé con ella hasta Envigado, y, al cruzar una esquina de la plaza, alcancé a verlo arriba, bastante lejos, mientras bajaba por la calle en compañía de alguien que no conocí. Paca se asombró de que lo hubiese reconocido a tan larga distancia. Pero la verdad es que, aun desde muy lejos, se hace inconfundible su hermosa figura de loco iluminado y enamorado del Inefable, la vida y el universo. Su locura es realmente la de la cruz.

Detuvimos el automóvil, bajé a esperarlo y Paca prosiguió su viaje.

Me saludó con el alborozo de siempre. Era un sobrino el que lo acompañaba. Venían de la finca del médico Francisco Restrepo, en donde hay un monte que le encanta a él. «Vi el manzanillo —díjome sonriendo, con aire victorioso—, de la familia de las euforbiáceas, de sombra, fruto y ramas peligrosos; estuve al pie de él, toqué sus hojas, cogí su fruto y nada me pasó».

Estimulado por su calor cordial, le dije: «Vine ahora porque le traigo un pequeño regalo…». «Ya sé qué es…», respondióme, zumbón. «Desde el domingo pasado supe que me iba a regalar una lupa, lo intuí. Cómo es de bueno saber cosas, adivinarlas antes de conocerlas por los sentidos y demás medios vulgares. O mejor, saberlas por ser ellas uno mismo…». Y sonreía realmente feliz, igual que un niño al que se le regala un juguete. Desbordante de agrado, no acababa de comunicarlo.

«¡Ah buena que está!», agregó, examinándola. «Es de diez dioptrías. Así era la que compré en Europa y se me perdió. Recuerdo que no pude comprar un pequeño telescopio. Berenguela no quiso. Cómo he dejado de gozar sin poder ver esas maravillas que hay en el cielo».

«Acompáñeme un momento a pagar el servicio de agua y después iremos a mirar con la lupa seres vivos y a convivir con ellos». Estaba ansioso, anhelante, y muy alegre y vivaz. Al pasar junto a unos avisos de cine, quiso mirar algo; pero desistió diciendo: «Todo eso es artificial, muerto. No vale la pena verlo habiendo infinitos mundos vivos. Toda la naturaleza es un paraíso en donde nos puso Dios para que lo miremos sin cesar y nos alegremos viviéndolo, mirándolo y entendiéndolo».

Salimos de las oficinas del Municipio y ahí, en un pequeño jardín que hay fuera, se puso a mirar con la lupa unas flores de verbena (verbenáceas, de la familia de las dicotiledóneas). Luego fuimos a La Macarena a beber café. Y cuando cogí la taza, muy cerca del Mago, pude oír un leve crujido en el bolsillo del pecho de su chaqueta. Pero como él es muy sordo, no creí que se hubiese dado cuenta. Sin embargo, no fue así, pues enseguida vi que lo esculcaba a prisa. «¿Qué fue…, qué fue eso…?», exclamó, riendo, con burlona alarma. Y sacó una pequeña cápsula abierta y dos granitos, los que se puso a examinar con la lupa muy cuidadosamente. Luego, pasándomela y encocando la mano para que yo los mirara, díjome, feliz:

Vea…, mire con mucha atención a fin de que pueda apreciar cómo son de bellos los dibujos de una flor ya levemente bosquejados allí en la semilla. Ni siquiera en la antigua Grecia, en donde los hombres como artistas eran diosecitos, pudieron hacer maravillas semejantes. Lo que nos hace ver, o mejor, nos patentiza, que Dios crea cosas muy bellas para que los hombres breguemos por perfeccionarnos, pues bello es todo lo que nos incita a la perfección. Pero como la belleza se parece a un sueño en que siempre está más allá de lo visible, tenemos que escudriñar sus velados secretos, su misterio. Porque todo en el universo es muy misterioso, y como caímos en esta noche oscura que es el mundo de la carne, quedamos casi, casi totalmente ciegos. Por eso tuvo que venir Cristo a enseñarnos el camino del regreso.

Y observando minuciosamente las dos partes en que quedó dividida la capsulita al abrirse, exclamó, embelesado:

¡Este sí es el verdadero libro! Obra viva, divina. No como esos otros, los muertos, los conceptuales, los que hacen casi todos los hombres; esos que la vanidad llama obras de arte o de sabiduría, y que son estulticia para Dios. En este maravilloso librito que tengo ahora aquí abierto en la cuenca de mi mano, sí podría leer un súpero todo el misterio de la creación. Vea qué celditas tan hermosas las de las semillas. Qué bueno poder leerlo completamente.

— o o o—

La creación es el libro de Dios

V

Poco después fuimos a ver una pequeña planta que el Mago está vigilando y cultivando con mucho amor. Va creciendo allí en un pequeño prado, al borde de la carretera, cerca a Otraparte. Es de la familia de las escrofulariáceas y parece un digital: de tallo sencillo, poco ramoso y las hojas festonadodentadas, etc. De pronto dijo, mirándola con viva atención y muy concentrado:

El universo y la vida, cuando nos proponemos vivirlos atentamente, padeciéndolos y digiriéndolos, son el gran libro que contiene, en su esencia, todo lo que necesitamos para perfeccionarnos espiritualmente. Es la obra de Dios. La única que debemos leer sin cesar, de día y de noche. Lo demás, lo escrito o hecho por los hombres, es casi todo pura paja.

Sin embargo, sí hay algunos humanos, muy pocos, que han escrito libros vivos, de esos en que la vida palpita. Fernando de Rojas, La Celestina; Juan Ruiz o Arcipreste de Hita, el Libro de buen amor; Lázaro de Tormes, el Lazarillo…; Cervantes, El diálogo de los perros, y…, ¿sí llegarán a veinte los libros que llamamos obras maestras?

Y el recuerdo de tales autores perdura, porque vivieron, o mejor, fueron ellos mismos las vidas de los humanos de sus obras, pues no hay libro vivo o digno de perdurar si no es autobiográfico. Este es el gran secreto de las novelas de Dostoyevski. Como vivió todas esas vidas o los muy complejos mundos de sus personajes, sus pasiones y sus conflictos, y los humanos todos somos uno solo, leyendo un libro suyo a cada momento nos parece que estuviera refiriéndose a nosotros y por eso nos mantiene en suspenso. La vida pasional, salvo diferentes grados de intensidad, es casi igual en todos los hijos de Eva. Y como en esas páginas palpita la desnudez de la vivencia, nos desnudan a quienes las leemos. O sea que su lectura nos agrada porque nos descubre o destapa nuestra vida íntima. Y a veces hasta llegamos a decirnos por dentro aquello que se dijo a sí mismo Unamuno al leer unas páginas de Kierkegaard: «¡Pero si este soy yo…!».

Convinimos con Restrepo en que iríamos con él al día siguiente por la mañana —fiesta de San Pedro y San Pablo— a la finca de su padre, y se despidió. El Mago y yo continuamos rumbo hacia Otraparte. Pero de pronto se detuvo y me dijo, festivo: «No hemos celebrado el regalo. Lo invito a que regresemos al café de don Jorge para que bebamos, paladeándolas, dos cervecitas». Le acepté con mucho agrado la invitación, las bebimos y, luego, le insinué que fuéramos a ver, ahí enseguida, en una casa-quinta, unos hermosos tulipanes que yo había visto ya, de paso. Desde la acera, un poco más alta, miramos hacia el jardín bellísimo. El Mago se puso a mirarlo silencioso, asombrado. Casi al pie del muro desde donde mirábamos, estaba el enigma que quería mostrarle. Y yo, ansioso de oírlo, le insinué tímidamente:

—No sé por qué esas flores me parecen fúnebres. Son muy bellas, pero me infunden miedo. Siempre que las veo pienso en mi entierro…

Las miró un momento muy intensamente y, después de meditar unos instantes, dijo saboreando las palabras:

Qué color tan hermoso y tan misterioso el de esos tulipanes. Los que carecen de olfato dicen que sus flores son inodoras, pero por allá, lejano, tienen el más extraño y sutil de los perfumes: huelen a cadaverina, a muerto.

Las mujeres que se parecen a esas flores tienen unas ojeras profundas que les dan un toque de rara hermosura y un singular poder de deleite terrenal. La gran sensualidad que de ellas emana, anonada y entristece. Parece que hubieran sido creadas para un amor delirante, siempre a orillas del pecado. ¿No conoció usted a unas muchachas que llamaron las Flores Negras? Ellas son estos tulipanes. Semejantes ojeras, en esas mujeres, llevan a la tumba a todo el que cogen. En las vidas intensamente pasionales, casi todo es fúnebre: el color morado de los párpados, la carne incitante y ese remoto aroma peculiar de los cementerios. El aliento de sus bocas es delicioso, enloquecedor; pero se le siente, al paladearlo con sutil lentitud, un ligero sabor a mortecina. El que caiga en manos de una mujer así, se volverá tísico irremediablemente.

Las que se van muriendo, de esas flores, quedan en nada. Se descomponen y se transforman en humus rápidamente. Son muy terrenales. El que se case con una mujer así, será consumido, quemado por el placer.

Recuerde usted que los tulipanes están relacionados con el mundo de muchas canciones que se refieren al sexo. Aquí está el misterio: la sabiduría popular encuentra en ellos un genuino símbolo de amor carnal. Esas plantas liliáceas se reproducen con pasmosa exuberancia y florecen de igual modo. Hay algunas que tienen rayas y parece que desearan ser virtuosas, inocentes. Pero son las peores, las más sensuales y pecaminosas.

Las cosas son propiamente lo que uno ve en ellas. La presencia con que se nos manifiestan.

«Mi Rey», por ejemplo, era un loquito muy popular aquí en Envigado. Mantenía en sus bolsillos unos feldespatos en donde les mostraba sus reinos a los curiosos que se le acercaban. Allí él los veía en realidad. Era como un iluminado. Tenía esa presencia. Era un verdadero rey con sus reinos. No decía mentira. Le daba simplemente escape a su intimidad.

Usaba unos bordones muy hermosos, fabricados por él con lindos nudos configurados artificialmente por medio de alambres en que envolvía la madera forzándola a formarlos de acuerdo con su gusto. Y le quedaban bellísimos.

Mi mamita los usó. Y un día, por charla, le dije: «Mi Reina»…, y me quedó aborreciendo todo el resto de la vida.

En hojas y en piedras, «Mi Rey» tenía la imagen, la presencia viva de toda la naturaleza. Parecía un intuitivo inspirado en los Vedas o libros sagrados de la India, atribuidos a Vyasa o dictados por Brahma. Era muy misterioso y vivía sus misterios.

Y como era ya bastante tarde, nos despedimos a prisa, sin fijar fecha para la nueva entrevista, contrariando nuestra costumbre.

— o o o —

El único animal

mentiroso es el hombre

VI

Llegué a Georgia a las nueve y media a. m., y ya estaba allí el Mago bebiendo café y leyendo El Colombiano. Como el periódico le tapaba el rostro y al saludarlo lo descubrió para contestarme, quedé asombrado de verlo mucho más viejo que el día anterior. Parecía que durante una sola noche se le hubieran venido encima innumerables años, envejeciéndolo de modo tan palpable y extraño, que me infundió miedo. Vacilé un momento mientras lo observaba y hacía la digestión de mi asombro. Porque aunque estoy acostumbrado a verlo cambiar, a veces hasta de instante en instante, nunca le había visto una tan profunda y aguda transformación de un día para otro. Tuve tiempo para mirarlo y estudiarlo con lentitud, pues se puso a escribir en una libreta que tenía ahí sobre la mesa, diciéndome, sonriente: «Espere, espere… que ya voy a terminar la anotación de una presencia que ahora mismo me visita…». Y al hablar sonriendo, advertí que le faltaban más dientes, que las palabras se le enredaban en los portillos de la dentadura y que le salían sonando como si las mordiera. Además, movía la lengua para uno y otro lado, casi con desesperación, sin saber qué hacer con ella. La tenía pesada, trabada. Pero eso mismo le daba una expresión más graciosa y viva a todo lo que iba diciendo. De este modo me incitaba —yo lo intuía— a que nos burláramos recíprocamente, mirándonos los dos en el espejo de su propia y grotesca caricatura. Recordé entonces que en cierta ocasión, cuando lo visitó en su casa una señora amiga, joven y hermosa, no quiso salir a recibirla porque entre la ropa que le habían entregado a la lavandera Emilia el día anterior iba una camisa del Mago, y en un bolsillo, por olvido, parte de su dentadura. Y como la vanidad, para luchar contra ella, tiene sus bemoles, pues a veces ciega aun a los más sabios, es el caso que el de Otraparte se consideró incapaz de afrontar el oprobio de que la bella mujer pudiera decirse para sí: «¡Cómo está de viejo, que ya se le están cayendo los dientes!».

Tan pronto como terminó de hacer sus anotaciones, me dijo algo que no pude entenderle. Estaba enervado, denso, oscuro y como mohoso para comunicarse exteriormente; pero al mirarlo en los ojos, se le veía muy lúcido por dentro. Cuando el cuerpo se resiste a funcionar o se oxida, ése que vive dentro de él sabe que es poco lo bueno que puede hacer y espera con paciencia, si es sabio, hasta que recupere, en lo posible, su normalidad. Yo vi que él estaba haciendo eso: bregando por poner las cosas en orden en su interior.

Como este mismo proceso lo he seguido muchas veces y él lo sabe, por unos momentos guardamos silencio. Tal es el mejor remedio contra las inhibiciones verbales, así sean causadas por defectos en los reflejos fisiológicos o por lagunas mentales o fugas de la comprensión. Porque todo esto es una sola cosa, ya que el hombre es, en esencia, unidad de alma y cuerpo; pero sometido, dentro de su funcionamiento, como microcosmos, a misteriosa e infinita diversidad. O mejor, en otras palabras: somos síntesis de representación e intimidad o de tiempo y eternidad.

Yo lo iba siguiendo, entre tanto, en su mudez, pues sé muy bien que siempre y cuando esto le ocurre, se aísla del exterior y se concentra a meditar. Es su estrategia para calentar y aceitar su sistema nervioso, sus huesos, sus músculos, sus articulaciones, su cerebro, su entendimiento y su palabra. Y sé de igual modo, por mi convivencia con él, que después de un buen rato de callar y de meditar, de pronto le salta la chispa y ya no para en la fluidez de expresión de verdades vivas, digeridas, y muy sutiles, altas y bellas. Pero sobre todo en él chispean, a esa hora, las agudas intuiciones y las síntesis singulares. A nadie he visto que le caminen tantos mundos por dentro, ni que viva tantas experiencias simultáneamente.

De pronto, y con un no sé qué de socarronería, sacó parte de la dentadura de un bolsillo, se la puso (me dijo que no soportaba lo postizo o artificial) y empezó:

Los animales, los vegetales y los minerales siempre dicen o expresan la verdad. El único ser mentiroso, entre todos los de la creación, es el hombre. O sea que el idioma que habla todo el universo, a excepción de los humanos, es claro y veraz. El de estos, en cambio, no sólo es muy confuso en la mayor parte de los casos, sino falso. Hablamos casi siempre como escondiendo algo o alterando o falsificando sistemáticamente la verdad. Por eso las plantas, los animales y los minerales, etc., son muy peligrosos en cuanto no mienten. El manzanillo, por ejemplo, está ahí como en espera de que alguien se le acerque y lo toque para comunicarle, de inmediato, la desnudez de su vivencia ponzoñosa. Y los hongos que padecen los árboles son muy peligrosos y dañinos, pues en estos días que he estado bregando por quitárselos a los de mi finca para ver si mejoran, me parece que me he contagiado o los he absorbido, porque desde entonces me estoy sintiendo más enfermo. El perro muerde cuando tiene que morder, y la mula patea, ídem.

Estaba diciendo lo que acabamos de copiar, cuando una de las negritas de «Minga» —madre esta de muchos hijos, pues se hace abultar del primero que la coge cada vez que está dispuesta— se asomó por la ventana que da al saloncito en donde estábamos, con una criatura en los brazos y en compañía de una amiguita. Como el Mago les da siempre centavos, las tiene acostumbradas, y no se le acercan sino para pedirle. Pero en ese momento, al verlas, les dijo, sonriendo: «Hoy sí no tengo nada». Sin embargo, las negritas permanecieron quietas, tranquilas, sonrientes, tal como si no le hubieran oído.

Poco después la negrita de «Minga», en gesto muy expresivo y como lleno de admiración, exclamó, dirigiéndose a la compañera y mirando con ojos asombrados al Mago: «¡Parece un alemán!». Él no alcanzó a oír lo que ella dijo, pero como sí vio sus movimientos solemnes y su mirada de asombro, me preguntó qué era lo que había dicho y yo se lo comuniqué. Entonces, levantándose del asiento y riendo entre satisfecho e irónico, le dijo: «Espérese un momentico yo voy a cambiar esta moneda de veinte, pues no le voy a dar sino cinco, por lambona». Sin embargo, regresó enseguida con la misma moneda y se las dio, diciéndoles con ancha sonrisa de agrado: «Tómenla, es para las dos, ya que esta es la lección de hoy» —comentó, dirigiéndose a mí.

Y vivaz, alegre y rejuvenecido, prosiguió más o menos así:

Nosotros, los que estudiamos la vida y leemos libros, y dizque nos enseñaron muchas cosas en la universidad —por lo que nos creemos sabios—, nada sabemos realmente ante la negrita de Minga. Ella, sin estudiar nada, sabía con seguridad absoluta que yo le daría, y por eso, a pesar de mi negativa aparente, se quedó impasible ahí en la ventana en espera de que sucediera, tal como ocurrió. Yo estaba decidido a no darle y ella, en cambio, no dudaba de lo contrario. Y vea usted cómo tenía la presencia, de modo inconsciente, de lo que debía hacer para obtener el resultado que deseaba sin previa deliberación ni estudio. Obró así intuitivamente o por visión interior del complejo colonial que padecemos los colombianos, pues ella me dijo eso de «alemán…» porque sabe, por sabiduría instintiva, que nosotros tenemos por dentro eso otro de que los alemanes son mejores que nosotros; y entonces la persona a la que se le atribuye tal condición, se siente favorecida o mejorada y dispuesta a beneficiar de inmediato al adulador. Este es el secreto de la mayor parte de las sutiles enseñanzas políticas de Maquiavelo.

De manera que no es que la negrita de «Minga» haya hecho lo que hizo, consciente de que por ese medio yo le daría, sino que con esa presencia ella estaba segura, por sabiduría intuitiva, mejor, inconsciente, de que en ese momento, contra mi negativa, le iba a dar, y por eso no se fue cuando le dije que no tenía nada. Y esa secreta seguridad fue la que le permitió continuar tranquila en la ventana sin dar las más leves señales de desagrado o impaciencia. Estaba cierta de su victoria.

— o o o —

Ignoramos el secreto

valor del silencio

VII

Qué sabiduría tan hermosa la que tienen, pues, los animales, las plantas, los minerales, etc., en su modo de reaccionar; y también la gente que no es como esos que llaman letrados o periodistas pajosos, o parlamentarios que dizque estudian, pero que nada viven, ni padecen, ni entienden acerca de lo que piensan, dicen o hacen. Y ya vio usted que esta negrita no tuvo que estudiar nada para inducirme o persuadirme a fin de que le diera lo que deseaba.

El diálogo con ella fue semejante a ese que pintó Zurbarán, pintor cartujano por su amor al silencio, realizado entre san Bruno y el papa Urbano ii , de alma a alma, sin palabras, como el de Emerson y Carlyle. Eran tan poderosas las presencias de los protagonistas de tan hermosos dramas íntimos, que silenciosamente pudieron intercomunicarse sus espíritus. Cuando la Intimidad se hace patente, la palabra sobra.

Por eso me agrada tanto una selva. ¡Qué orden tan hermoso hay allí! En ella los árboles crecen libremente sin que la mano dañina del hombre los limite o los deteriore. Y la libre competencia vegetal decide y causa la muerte de los que realmente son incapaces de subsistir. Allí, al lado de los poderosos, mueren los débiles, según la ley natural, sin que nadie intervenga para impedir que así ocurra, tal como sí lo hace el hombre en parques, prados, fincas y jardines, en donde mete sus infectas pezuñas para establecer su orden «marica» por medio de su cochino intervencionismo. ¿O será que yo me siento muy feliz, en medio de selvática soledad, y rodeado sólo de árboles y animales, «porque la naturaleza no opina sobre uno», según decía Nietzsche? Pues lo cierto es que para mí la soledad es la compañía, y la compañía la soledad. Los humanos no conocen el valor del silencio. Por eso es tan difícil vivir con ellos.

No debemos intervenir, ni afirmar, ni negar. Este camino es el que nos conduce, a la larga, al sectarismo, al fanatismo y, a fin de cuentas, al absolutismo. Lo que tenemos que hacer, durante nuestro vivir, es buscar dentro de nosotros la verdad, y ayudar a los demás a que la hallen, pues ésta sólo llega al entendimiento —a la hora de la madurez y el reposo— con la espontaneidad con que se abre una flor. Sólo sabemos o entendemos o intuimos o vemos por dentro, cuando logramos libertarnos de la vida pasional y ascendemos, de modo misterioso, al sosiego en la Intimidad. Casi nunca nos damos cuenta del instante en que la conciencia se abre a la clara comprensión de un problema cuya solución hemos buscado, muchas veces por largo tiempo, inútilmente. Hacemos el viaje pasional, luego el mental y, de golpe, cuando ya desesperábamos, aparece la reconciliación. O sea, la luz de la Intimidad. Esto último ocurre en pleno reposo, sin ningún esfuerzo.